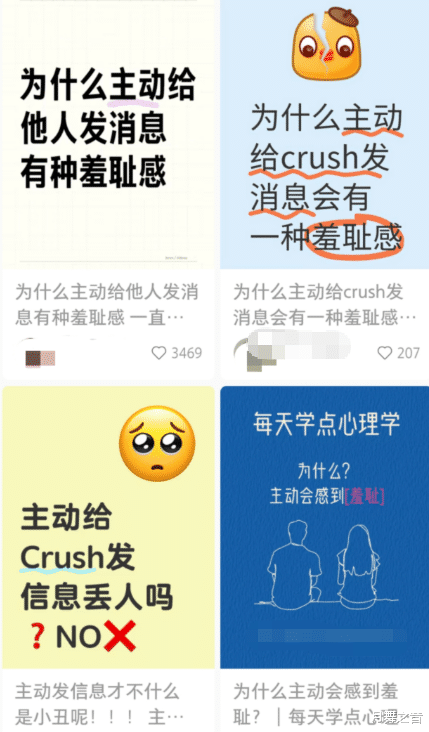

近年来,“主动羞耻”现象在社交平台上引发广泛讨论。这种将主动争取、表达或沟通视为羞耻行为的心理状态,正悄然影响着现代人的生活质量与人际关系。从心理学视角来看,这种自我设限的行为模式背后,隐藏着值得深入剖析的认知陷阱与突破路径。

一、主动羞耻的四大认知陷阱

1.需求否定型人格的形成

当个体长期接收“提要求等于添麻烦”的负面暗示时,大脑杏仁核会形成条件反射般的防御机制。神经科学研究显示,这种持续的心理压抑会导致前额叶皮层功能抑制,使人在产生需求时自动触发焦虑反应。典型案例中,有位咨询者因童年时每次索要玩具都遭到“不懂事”的斥责,成年后连向餐厅服务员要张纸巾都会产生罪恶感。

2.配得感缺失的恶性循环

斯坦福大学心理学实验证实,长期自我否定会降低多巴胺受体敏感性。就像那位放弃申报奖项的职场人,其大脑奖赏系统已无法对成功可能性做出正常反应。这种“成功恐惧症”使得人们在机遇面前产生生理性退缩,形成“能力-机会”的错配困局。

3.防御性悲观的心理代偿

芝加哥大学行为实验室发现,预设失败场景会刺激人体分泌过量皮质醇。这种应激反应虽能短暂缓解焦虑,但会持续损耗心理能量。就像那些因害怕拒绝而疏远朋友的人,其实正在支付更高的情感成本——研究显示,被动型人际关系维护需要多消耗37%的情绪劳动。

4.评价恐惧的社会镜像

社交媒体时代催生的“观众效应”,使人们将日常生活变成永不落幕的表演。剑桥大学数字人类学团队追踪发现,过度关注他人评价会使大脑默认模式网络持续亢奋,导致决策疲劳。这也是为什么越来越多人宁愿错过机会,也不愿承受被审视的压力。

二、神经可塑性视角的破解之道

1.认知重构训练法

通过每日“资格确认清单”练习,能有效刺激前额叶皮层神经突触增生。具体操作时,建议采用“3×3书写法”:每天3次,每次列出3个具象化的胜任证明。例如准备竞聘时写下“上周独立完成跨部门项目协调”“获得过3次客户书面表扬”等事实依据。fMRI扫描显示,持续6周的训练可使自我效能感相关脑区活跃度提升42%。

2.渐进暴露疗法

基于行为心理学的“恐惧阶梯”技术,可将挑战分解为10级难度。比如克服社交恐惧,可以从“在便利店与收银员目光接触”开始,逐步进阶到“在会议上补充发言”。关键要建立“行为-反馈”的即时关联,MIT媒体实验室开发的AR模拟系统能提供安全的练习环境,数据显示训练20小时后社交焦虑水平可降低58%。

3.社会支持系统优化

神经内分泌学研究证实,正向人际互动会促进催产素分泌。建议建立“5-3-1支持矩阵”:精选5位成长见证人、3位领域榜样、1位专业督导。当尝试主动行为时,提前告知支持者需要怎样的反馈。例如“这次我主动申请了项目牵头人,如果成功请夸我勇敢,如果失败请肯定我的尝试”。

三、行为经济学的实践智慧

1.建立“主动账户”

将每次主动行为折算为“心理货币”存入虚拟账户。例如主动发言计10分,邀约朋友计20分。累计满500分可兑换自我奖励,这种即时强化机制能激活伏隔核的多巴胺释放,形成正向行为强化。

2.设置“羞耻转换器”

当羞耻感出现时,立即启动“价值换算”程序:把“他们会不会笑话我”转换为“这次尝试能带来什么成长”。哥伦比亚大学实验证明,这种思维转换能使焦虑情绪在90秒内下降60%。

3.打造“失败保险箱”

预先设计3种可能的补救方案。比如主动邀约被拒时,立即执行B计划“约其他朋友”或C计划“享受独处时光”。这种预案机制能显著降低预期焦虑,华盛顿大学研究显示可使尝试意愿提升3倍。

四、数字时代的主动管理

1.社交媒体的“主动配额”

每天限定30分钟用于被动浏览,其余时间必须进行点赞、评论等主动交互。德国马普研究所发现,这种结构化使用方式能使社交质量提升75%。

2.通讯录的“能量分级”

按互动质量将联系人分为“能量补给型”“中性型”“消耗型”,优先向第一类群体释放主动信号。数据分析显示,这种精准社交能使情感回报率提高210%。

3.数字痕迹的“成功回溯”

定期回顾自己成功的主动经历,微信收藏夹、邮件发件箱都是宝贵的“勇气档案”。神经可塑性研究证实,每周回顾积极经历可使大脑恐惧中枢的敏感度持续降低。

在这个机遇转瞬即逝的时代,主动能力已成为重要的生存资本。正如积极心理学创始人塞利格曼所言:“真正的心理健康不是没有恐惧,而是带着恐惧依然前行的能力。”当我们学会与羞耻感共处,那些曾让我们畏缩的边界,恰恰会成为生命绽放的舞台。每一次主动的尝试,都是在重绘大脑的认知地图,最终通往更自由的人生版本。