上海 张更煜

摘要:在文化繁荣发展的今天,书法艺术作为中华文化的瑰宝,其发展路径引发了广泛思考。“入古文字守正,出新雅俗共赏”这一命题,精准地指出了当代书法创作的核心方向与价值追求。本文旨在从理论阐发与创作实践两个层面,理论与实践的双重维度,探讨“守正”与“出新”的内涵、关系及实现路径,阐明唯有深植传统法度,方能生发时代新意;唯有追求雅俗共赏,才能使书法艺术在当代焕发蓬勃生机。

关键词:书法创作;守正;创新;古文字;雅俗共赏;理论与实践。

一、溯源与立本:“入古文字守正”的理论内涵与实践根基论“入古文字守正”的理论深度与实践路径。“守正”是书法艺术得以传承不绝的命脉所在。这里的“正”,并非指僵化不变的教条,而是指书法艺术历经数千年积淀所形成的根本法则、美学规律与精神内核。“入古文字”则是“守正”最具体、最核心的路径。“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”“守正”是书法艺术得以穿越历史长河而不衰的“根本”与“泉源”。

1.理论内涵:法度、气韵与精神的传承

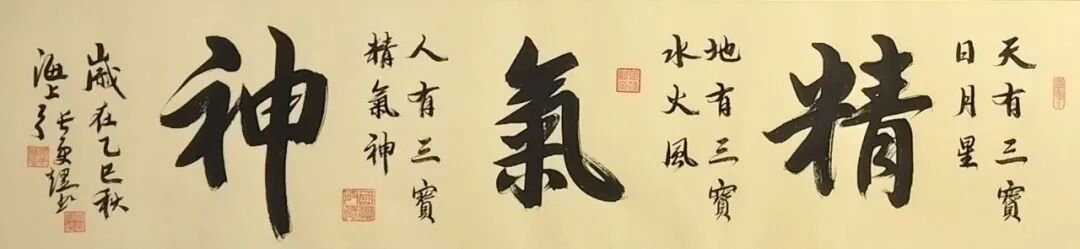

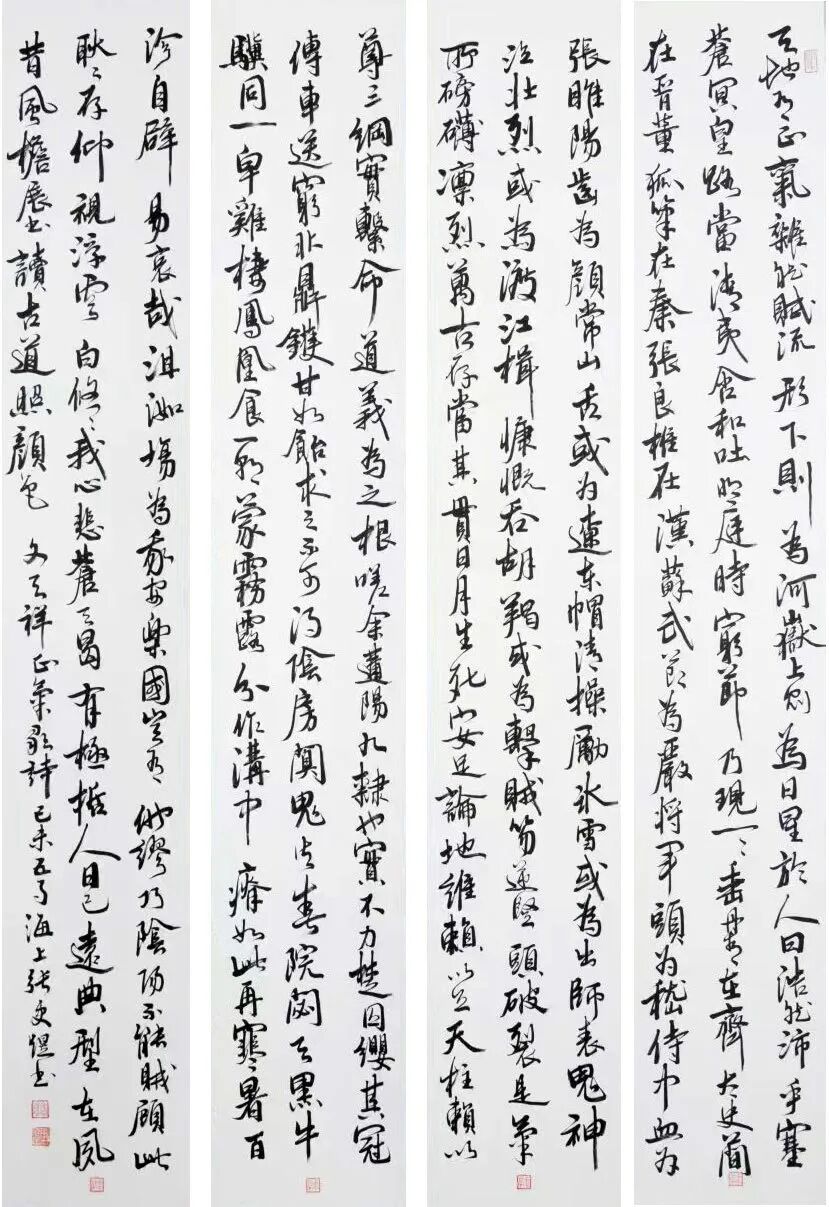

“守正”的理论内涵:法、意、道的三重境界。守“法度”之正:这是“守正”的基石。它指向的是经过千锤百炼的笔法、字法与章法。从篆隶的“藏头护尾”“蚕头雁尾”,到行草的“使转纵横”“气脉贯通”,这些法度是书写从实用技术升华为艺术的桥梁。“入古文字”之“古”,首先指向的是先秦篆籀、两汉隶书、魏晋楷行草等奠定书法基石的经典碑帖。这些文字形态中,蕴含着书法最根本的“法度”:笔法上的中侧、藏露、提拔、疾涩;结构上的疏密、欹正、向背、参差;章法上的计白当黑、气脉贯通。如孙过庭《书谱》所言:“一点成一字之规,一字乃终篇之准。” 这种严密的法度体系,是书法之所以成为艺术的基石。更深一层,“入古文字”是追寻古人笔下的“气韵”与“精神”。我们临习王羲之,不仅是模仿《兰亭序》的形态,更是体会其“清风出袖,明月入怀”的萧散风神;我们研读颜真卿,不仅是掌握《祭侄文稿》的笔触,更是感受其悲愤交加、忠义填膺的情感洪流。这种对气韵、格调、品格的追求,是“守正”的高阶要求,它使书法超越了单纯的技艺,成为书家心性的写照与文化的载体。

2.实践根基:以“古文字”为起点的深度临摹

“守正”的实践路径:以“古文字”为门的深度修炼。在创作实践中,“入古文字守正”绝非空谈,它要求书家进行长期、系统且深入的技法锤炼与心性涵养。取法乎上,直溯本源,避免在时人书风或末流碑帖中盘桓,而应直攀艺术高峰,与经典对话。在创作实践中,“入古文字守正”体现为对传统经典长期、深入、系统的临摹与研习。这要求书家取法乎上直溯源头,从甲骨、金文、秦篆、汉隶中汲取高古浑朴之气,避免在时人或末流书风中徘徊。对“古法用笔”进行艰苦锤炼,如篆书的“玉箸”“铁线”所要求的匀净与力度,隶书“蚕头雁尾”的波磔变化,行草书中“锥画沙”“屋漏痕”般的质感与节奏。对古文字(如篆、隶)的深入学习,能帮助书家理解汉字构形的本源与演变,在下笔时做到“字有出处”,避免出现错字、俗字,从根本上保证作品的“正”统性与文化底蕴。当代书家林散之先生曾自谓“六十岁后才学草书”,其背后是数十年对汉碑、唐楷的深厚积累。他的草书线条浑厚苍茫,如万岁枯藤,这正是深度“入古”后内化而成的笔墨精神。由此可见,“守正”非但不是创造的桎梏,反而是为“出新”积蓄最强大的内力。因此,“守正”不是创作的束缚,而是为“出新”积蓄最强大的能量。

二、 通变与开新:“出新雅俗共赏”的时代要求与创作探索

论“出新雅俗共赏”的时代诉求与创作探索。“出新”是书法艺术保持生命活力的必然要求。时代在变迁,审美在演进,书写工具与展示空间也已发生巨变。若一味泥古不化,书法将沦为博物馆中的标本。“出新”并非凭空创造,而是在“守正”根基上的“通变”。

1.时代要求:艺术性与公共性的平衡

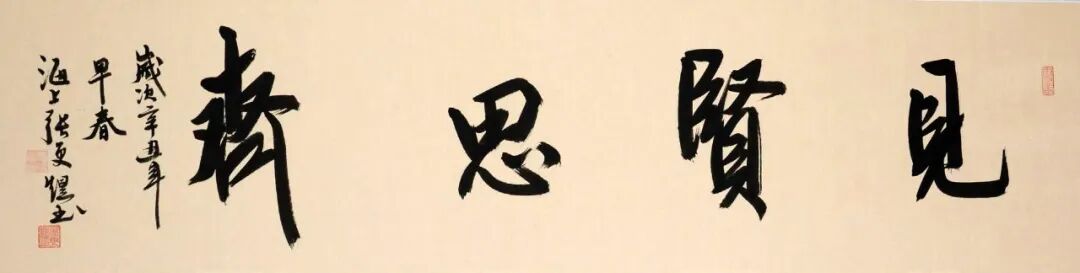

“出新”的时代背景:从书斋到展厅的审美变迁。“雅俗共赏”是“出新”的重要价值尺度。“雅”指向艺术的本体规律与精神高度,保证书法的文化品格;“俗”并非低俗、庸俗,而是指大众的、通俗的审美接受度。在当代,书法作品既要悬挂于艺术展厅,接受专业眼光的审视;也要进入百姓家居、公共空间,与大众日常生活产生共鸣。这就要求创作在保持艺术性的同时,必须具备一定的可读性、亲和力与时代感。因此,“雅俗共赏”成为衡量“出新”成功与否的重要尺度。“雅”保证了书法的文化品格与艺术高度,“俗”则强调了其公共性与传播力,是连接艺术与大众的桥梁。

2.创作探索:形式、笔墨与意境的融合创新

“出新”的创作探索:形式、笔墨与意境的现代转型。在实践层面,“出新”体现在多个维度:形式构成的探索,受现代视觉艺术影响,当代书法在章法布局上大胆突破,强化空间的对比、块面的组合与线条的构成感,使作品在整体上更具视觉张力,以适应现代展厅的观赏方式。笔墨语言的拓展,在继承古法的基础上,探索水墨的浓淡干湿、润燥相生所带来的丰富肌理与情感表现力。例如,借鉴绘画中的“泼墨”“积墨”手法,增强书法的画面感与意境营造。书写内容的拓宽,除了经典诗文,也可以书写能反映时代精神、贴近现代生活的文辞,使文字内容与书法形式共同传达当代人的情感与思考。“古文字”的现代激活,这是一条极具潜力的创新路径。将甲骨文、金文等古文字的象形、神秘之美,通过现代设计构成原理进行重组,创作出既古意盎然又极具现代视觉冲击力的作品。例如,将篆书的圆转结构与抽象的几何空间相结合,在“古”与“新”之间架起一座桥梁。书家王冬龄的“乱书”实验,虽争议颇大,但其试图打破汉字识读藩篱,纯粹以线条、空间来表达情感,可视为在“出新”道路上的一种极端探索。而更多书家则致力于在传统笔法框架内,融入个人性情与时代审美,其作品既见功力,又具新意,是“雅俗共赏”的成功范例。其作品笔精墨妙,意蕴悠长,同时又面貌清新,为广大观众所喜爱,是“雅俗共赏”的典范。

1.理论反思:无正不新,无新不正

理论上的辩证关系:无正不新,无新不正。“入古”是“出新”的前提与基础。没有对传统的深刻理解与把握,“新”便是无源之水、无本之木,极易流入野狐禅,沦为浅薄的形式游戏。正如苏轼所言:“笔成冢,墨成池,不及羲之即献之;笔秃千管,墨磨万锭,不作张芝作索靖。” 深厚的传统功力是创新的最大底气。同时,“出新”是“守正”的目的与归宿。守正不是为了复古,而是为了更好地创造属于这个时代的艺术。不能为时代所接受、所欣赏的“正”,终将失去生命力。真正的“守正”,本身就包含着“通变”的基因,如书法史上从篆到隶、从隶到楷的演变,每一次都是伟大的创新,也都成为了后世的“正”统。真正的“守正”,本身就蕴含着“通变”的基因。

2.实践路径:以“古文字”为桥,达“雅俗共赏”之境

实践上的融合路径:以古人之规矩,开自己之生面。对于当代书家而言,实现守正与创新的统一,可遵循以下路径:筑基,选择一至二家经典碑帖(尤其建议包含篆隶),进行为期数年的“精准临摹”,务求形神兼备,打下坚实的笔法、字法基础。博涉,在专精的基础上,广涉百家,融会贯通。上至甲骨金文,下至宋元明清法帖,开阔眼界,丰富自己的艺术语言库。化古,在创作中,将所学的古法进行分解、转化与重组。例如,尝试以汉碑的笔意书写行书,或以简牍的趣味融入楷法,寻找个人风格的生发点。求意,在确保法度严谨的前提下,大胆抒发个人情感,追求作品的意境与格调。使技术服务于艺术表达,让观者既能感受到传统的魅力,又能触摸到时代的脉搏与书家的个性。在具体创作一幅以“雅俗共赏”为目标的书法作品时,书家可以这样思考:在内容上,选择一首意境优美、广为传诵的诗词,保证其“可读性”;在书体选择上,可以行书或楷书为主,兼顾艺术性与辨识度;在笔法上,坚守中锋为主等核心古法,确保线条质量;在章法上,可以在传统行气的基础上,适度强化疏密、虚实对比,增强现代形式感。化古与求意:在创作中,将所学古法进行消化、提炼与重组。可以尝试以篆籀笔意入行草,以碑版趣味写尺牍,在传统的融合碰撞中寻找个人风格的突破口。平衡雅与俗:在创作一件旨在“雅俗共赏”的作品时,可做如下考量,内容上,选取意境高远、广为传诵的经典诗文,保证文化内涵与可读性;书体上,多以行书、楷书或风格明朗的隶书为主,兼顾艺术表现与大众辨识度;技法上,坚守中锋为本,确保线条质量,让内行看出门道;章法上,在传统行气基础上,适度强化虚实、疏密对比,增强形式美感,让外行感受气氛。最终,使专业者能品其笔法之精妙,普通观众能感其气韵之生动。

“入古文字守正,出新雅俗共赏”,为当代书法创作指明了一条康庄大道。这是一条需要沉潜与勇气并重的道路。它要求书家们具备“板凳要坐十年冷”的定力,深入传统堂奥,恪守艺术法度;同时,又要求他们拥有“笔墨当随时代”的敏感,勇于探索,善于创造,让古老的书法艺术在新时代绽放出璀璨的光芒。

我们期待,越来越多的书家能在这条道路上砥砺前行,创作出更多既有传统根柢、又有时代气息,既能登大雅之堂、又能入寻常百姓家的精品力作。唯有如此,书法艺术才能如同参天古木,根系深扎于沃土,而枝叶蓬勃向苍穹,最终实现其作为民族文化瑰宝的永恒价值与无限魅力,真正做到“笔底乾坤大,古今意气通”。书法这一中华文化的独特标识,才能在文化的传承与创新中,实现其永恒的当代价值,真正成为一座连接历史与未来、沟通精英与大众的宏伟桥梁。