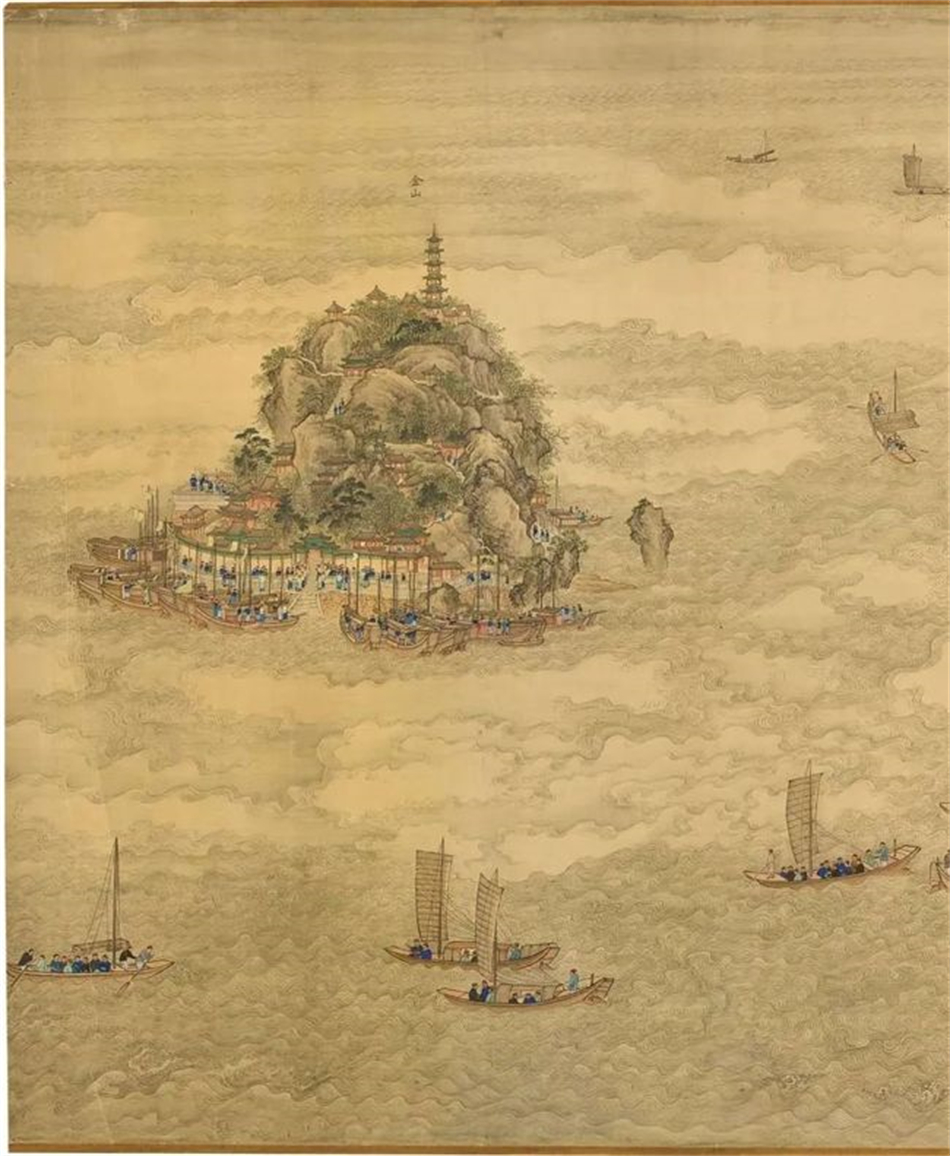

清朝康熙年间,扬州作为两淮盐运的中心,盐商云集,财富堆积如山。

但这繁华背后,私盐走私泛滥成灾,官府屡禁不止。

盐商们手段狡猾,路线隐秘,证据难寻。

这时,一位相貌普通却智慧过人的扬州知府施世纶站了出来。

他用一个“假情报”的巧计,让走私团伙自投罗网。

1659年,施世纶生于福建晋江,父亲是收复台湾的靖海侯施琅。

他以荫生身份入仕,康熙二十四年出任江苏泰州知州,四年后升任扬州知府。

那时,扬州盐业发达,盐税是朝廷重要收入,但私盐走私严重。

官盐价格高,私盐便宜十倍,盐商们为牟暴利,大肆走私。

施世纶上任后,决心整治,但他不贸然行动,而是先暗中调查。

施世纶的暗访过程艰难而谨慎,他化装成普通商人或船夫,混入码头和茶馆,走访船夫、盐贩和小吏。

这些人群是走私链条的关键,但他们警惕心强,施世纶几次差点暴露身份。

有一次,他假装买盐,遇到盐贩试探,差点被围堵。

与此同时,他还面临胥吏阻挠,这些人往往与盐商勾结,通风报信。

通过耐心观察和贿赂小贩,他逐渐摸清盐商的习惯:走私多在夜间,用小舟运盐。

盐商走私的运作模式高度组织化,他们勾结船夫负责运输,胥吏提供情报和掩护。

分工非常明确:盐商出钱买私盐,船夫选隐秘路线航行,胥吏在关卡放行或伪造文书。

在利益分配上,盐商拿大头,船夫和胥吏分得三成左右。

为了规避检查,他们避开主干道,用支流或夜行,遇到巡查时扔盐入水或贿赂过关。

掌握这些后,施世纶发现盐商习惯走西路渡口,东边通州虽热闹但易暴露。

他故意放出假消息,说官府将在东边通州严查私盐。

这风声迅速传开,盐商们信以为真,纷纷改走西路,以为安全。

盐商们不知,这是施世纶的烟雾弹,他提前布置官兵,埋伏在西边渡口。

一晚,船队满载私盐过江,火把骤亮,官兵涌出,一举抓获盐贩,数百石私盐被没收,主犯落网。

在《施公案》中,有这样的描述:

“施公闻盐枭猖獗,微服暗访,得其习性,佯称东路设伏,西渡埋兵,尽擒之。”(清道光年间版本)

这段记载虽出自小说,却生动体现了施世纶的智谋。

它连接了调查到行动的过程,突出他如何用计策震慑走私,维护盐政。

案件审理迅速,主犯盐商被判充军或处斩,船夫和胥吏罚款劳役或革职,涉案私盐充公,部分变卖补充官盐库存。

在审理中,施世纶亲自审问,拒收贿赂,确保公正。

此次行动后,扬州私盐走私锐减,盐业市场秩序好转,官盐销售上升,盐税收入增加。

据史料记载,两淮盐税在康熙中后期稳定在数百万两,私盐减少直接贡献了财政。

在《清史稿》中,有这样的论述:

“世纶为扬州知府,严禁私盐,盗贼屏息。”(1928年版,卷272)

这段评价概括了施世纶的政绩,强调他的整治如何影响当地治安和经济。

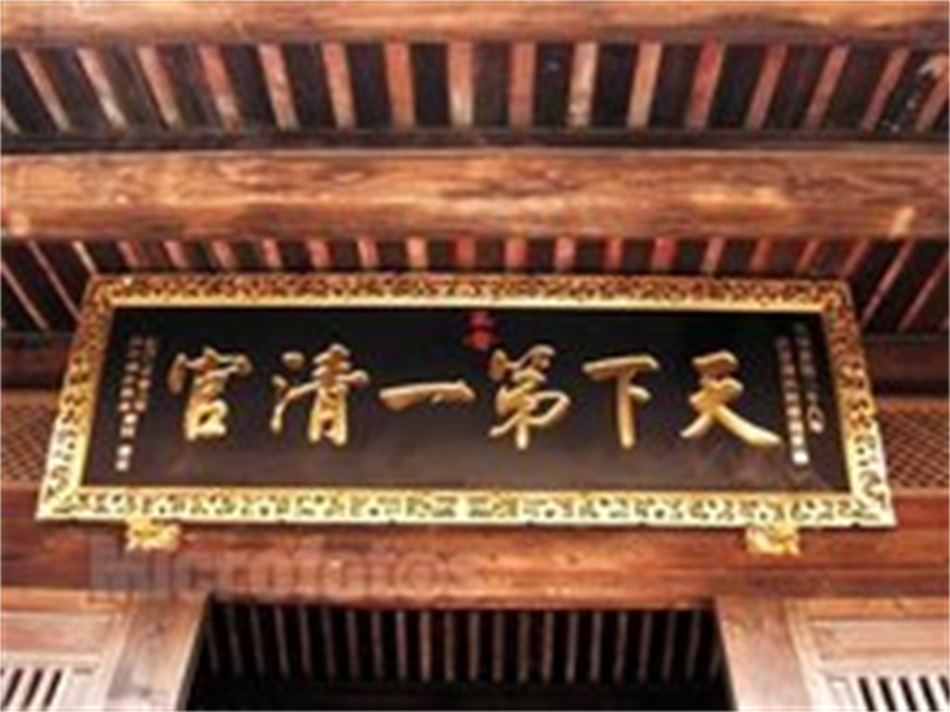

施世纶为官四十年,历任江宁知府、漕运总督,康熙帝赞他为“天下第一清官”。

在漕运一线,他检粮船,惩贪吏;在陕西赈灾,弹劾腐败。

他的故事,不仅是断案传奇,更是清官典范。

施世纶的“妙计”,像一堂智慧课,证明智谋胜于蛮力,在盐税占国库大半的时代,这样的传说,永不过时。

参考资料:1、赵尔巽等(1928) 《清史稿》 北京:中华书局。(本书卷272施世纶传记载其扬州知府时期严禁私盐的政绩,强调对地方治安的影响。)

2、清代民间(道光年间) 《施公案》 厦门:文德堂。(本书演绎施世纶断案故事,基于真实事迹,突出其智勇执法形象。)

3、吴必虎(2000) 《清代盐政研究》 北京:社会科学文献出版社。(本书详述清朝盐商走私模式与整治,分析对盐税和百姓的影响。)

观点声明:

本文基于历史资料整理,旨在还原施世纶用智慧破解盐商走私的传奇故事及他对清代吏治的贡献,文中所有观点为笔者整理分析,仅为个人观点,不构成官方意见。解读因视角不同而异,欢迎大家阅读本文后留言交流,提出宝贵意见。

图片来源声明:

本文所用图片来源于网络公开资料,仅用于内容展示与说明,非商业用途,如有侵权,请联系删除。