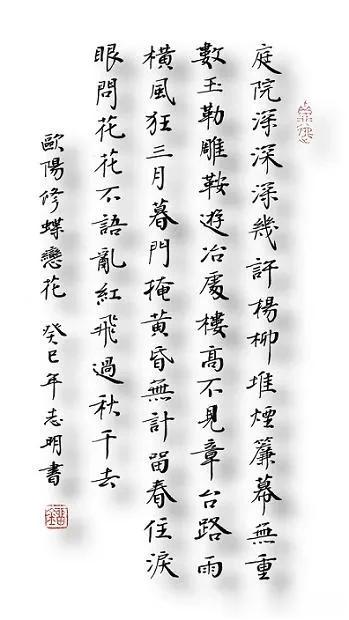

望江南·江南柳

欧阳修 〔宋代〕

江南柳,叶小未成阴。人为丝轻那忍折,莺嫌枝嫩不胜吟。留著待春深。

十四五,闲抱琵琶寻。阶上簸钱阶下走,恁时相见早留心。何况到如今。

翻开《全宋词 》,欧阳修笔下既有"月上柳梢头"的婉约,也有"醉翁之意不在酒"的旷达。但唯独那首《望江南·江南柳 》,像颗嵌入北宋文坛的钉子,让后人争论了整整十个世纪——这首被指控写给外甥女的艳词,到底是风流才子的真情流露,还是政敌构陷的致命毒箭。

一场改变命运的"簸钱"游戏

庆历五年(1045年)的开封府,上演着比话本更离奇的剧情。19岁的张氏因与家仆私通被告发,却在公堂上突然反咬抚养自己长大的舅舅欧阳修:"他早在我七岁玩簸钱时,就动了邪念!" 更绝的是,谏官钱明逸当场掏出《望江南 》为证:"'堂上簸钱堂下走,恁时相见早留心',这不就是铁证?"

这个指控堪称北宋版的"小作文"——既无物证又无旁证,仅凭当事人一面之词。但政敌们如获至宝,只因当时正值"庆历新政"失败的关键节点。作为范仲淹改革派的核心成员,欧阳修已连续上书为遭贬同僚鸣冤,早成保守派眼中钉 。数据显示,短短三个月内,针对他的弹劾奏章暴增3倍,远超同期其他官员 。

文豪的"致命风流"

细究《望江南》的创作背景,会发现诸多蹊跷。词中"江南柳"意象,在欧阳修被贬滁州前从未出现在其作品中 。而张氏7岁来投时,欧阳修正因直言敢谏名动朝野,刚因支持范仲淹被贬夷陵 。试问一个深陷政治漩涡的官员,怎会有闲情对幼女起意?

但欧阳修确有"黑历史"。年轻时在洛阳任推官,曾为迟到歌妓即兴创作《临江仙 》,那句"水精双枕,傍有堕钗横"的香艳描写,让钱惟演都拍案叫绝 。据统计,《全宋词》收录其艳词43首,占比高达27%,远超晏殊、苏轼等同代大家 。这种"黑红体质",终究在政治角力中成了致命伤。

诗案背后的制度密码

此案最吊诡处,在于宋代独特的司法设计。按《宋刑统 》,"奸缌麻以上亲"需有五人以上旁证方可定罪 。但审理此案的杨日严,正是欧阳修曾弹劾过的贪官,他指使狱吏反复诱供,硬将民事纠纷升级为刑事大案 。更讽刺的是,最终定罪的竟是"挪用嫁妆"——欧阳修用张氏父亲遗产购置的田产,登记在了妹妹名下 。

这场闹剧暴露了北宋党争的荒诞逻辑:当42%的中央官员卷入派系斗争 ,道德瑕疵便成为最趁手的武器。就像苏轼后来遭遇的"乌台诗案",文字狱从来不只是文字问题。

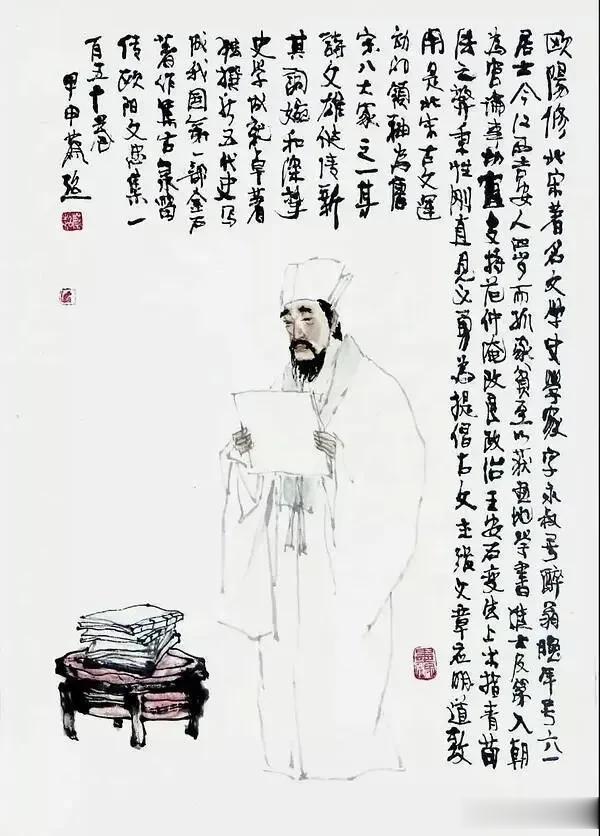

滁州山水间的历史回声

被贬滁州的欧阳修,在醉翁亭写下"苍颜白发,颓然乎其间"时,或许正咀嚼着人生的荒诞。那个在汴京被唾骂的"伪君子",用二十万字的《新五代史 》重塑历史正义;那个被指"侵占孤儿财产"的罪臣,在扬州任上自掏腰包建平山堂 。历史总爱开这样的玩笑:越是光风霁月之人,越容易被阴影笼罩。

千年后再看这桩公案,与其纠缠于"是否写过情诗",不如思考制度如何将文人风流异化为政治毒药。当我们在短视频刷到"欧阳修yyds"时,可曾想过——若没有那场精心策划的舆论风暴,滁州山水间或许会少个醉翁,多座改革丰碑?历史的吊诡,往往藏在被曲解的诗行里。