1962年,李敏让爸爸给孩子起名,毛主席笑道:你公公的要求真不低

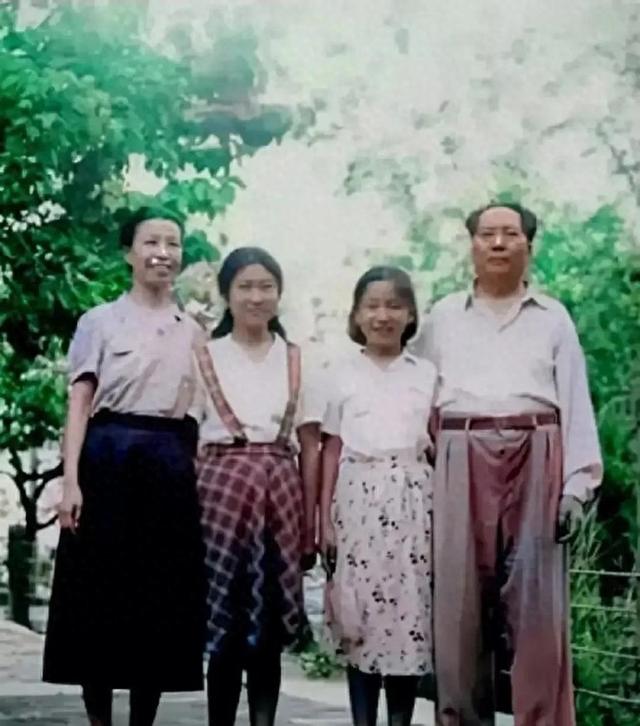

引言:1962年金秋,在北京中南海,一场温馨的家庭时刻悄然展开。毛主席的长女李敏,携着刚出生的儿子来见外公,请求为新生儿取名。这位曾在苏联度过童年,与父亲阔别多年又重逢的女儿,如今已为人母。当她向毛主席转达公公对孩子名字的种种要求时,这位领袖露出了会心的微笑。在这个充满历史意味的时刻,一个寄托着革命理想又满载亲情的名字——"孔继宁",就这样在毛主席的智慧中诞生了。这个故事,不仅是一个普通的家庭取名轶事,更是那个特殊年代中一个充满人情味的历史瞬间。

十二载离散终归故土记

1937年,战火纷飞的中国大地上,一位年轻的母亲带着年幼的女儿踏上了去往苏联的征程。这位母亲就是贺子珍,女儿便是毛泽东同志的长女李敏。

在那个动荡的年代,为了女儿的安全,这对母女不得不远赴异国他乡。苏联的十年时光里,李敏在异国的土地上一天天长大,却始终未能见到自己的父亲。

1947年,当战争的硝烟渐渐散去,贺子珍带着已经长大的李敏回到了魂牵梦萦的祖国。她们暂居在北方的哈尔滨,等待着与家人团聚的时刻。

两年后的1949年初,在北京的一间房子里,一场期待已久的父女重逢终于发生了。站在父亲面前的李敏却显得格外拘谨,那张熟悉而又陌生的面孔让她一时不知所措。

站在一旁的哥哥毛岸英看出了妹妹的犹豫,连忙打破了这份尴尬。他热情地向妹妹介绍道,这就是日思夜想的父亲。

李敏这才缓缓抬起头,仔细端详着面前这位威严而又慈祥的男人。那一刻,积压已久的思念如泉水般涌出,她终于喊出了期盼已久的那声"爸爸"。

重逢的喜悦冲淡了分别的愁绪,毛主席看着已经长大的女儿,慈爱地说道:"娇娇,你长高了,长大了。"这个昔日的小不点,如今已经是个十一岁的大姑娘了。

在北京安定下来后,李敏开始了新的学习生活。从小学到中学,她都表现出超群的学习天赋。那些年里,她如饥似渴地汲取知识,用优异的成绩向父亲证明自己的能力。

随着年龄的增长,李敏的求学之路越走越远。凭借着出色的学业成绩,她成功考入了北京师范大学。在这所高等学府里,她不仅收获了知识的果实,更迎来了人生的转折点。

在大学的校园里,一段崭新的篇章正等待着她去书写。这位经历过漫长离散又重获团圆的女孩,即将迎来人生的另一个重要时刻。而这一切,都要从她与一位名叫孔令华的年轻人相遇说起。

一段寻常姻缘入主席眼中

北京师范大学的校园里,一对年轻人的身影常常同时出现。李敏与孔令华在求学时光中相识,两人都对对方产生了浓厚的好感。

在那个年代的校园里,谈恋爱是一件需要慎重对待的事情。但这对年轻人的感情却在日常学习和生活中悄然滋长,从相识到相知,再到相恋,一切都显得那样自然。

孔令华的父亲是炮兵副司令孔从洲,这个身份在当时的北京可谓显赫。但年轻的孔令华为人低调,在校园中从不以家世示人。

当李敏向父亲毛主席提起这段感情时,她详细讲述了孔令华的家庭背景。毛主席听完后露出了赞许的神情,他并未对对方的家庭背景有太多顾虑。

对于女儿的婚事,毛主席只有一个简单的标准:不要是高干子女就好。这个朴素的要求体现出他对权力集中的警惕,也显示出他对女儿婚姻的关心。

1959年的盛夏,一场简朴的婚礼在北京举行。毛主席亲自安排了这场婚礼的细节,他用自己的工资邀请了36位宾客。

婚礼上摆了四桌酒席,规模不大却充满温馨。毛主席特意注意控制规模,不愿张扬,体现出他一贯的作风。

然而,这场婚礼上却少了两位重要的女性。李敏的亲生母亲贺子珍和继母江青都未能出席婚礼。

贺子珍当时在江西生活,而继母江青则在庐山。她们的缺席为这场婚礼蒙上了一层淡淡的遗憾。

但是,生活总是要继续向前。新人们很快就开始了他们的新生活,而这个新组建的家庭也得到了毛主席的诸多关照。

婚后的李敏和孔令华过着平静而幸福的生活。他们的婚姻得到了双方家庭的祝福,这在当时的政治环境下实属难得。

这段婚姻见证了那个特殊年代中一个普通家庭的诞生,也展现了一代领袖在对待子女婚姻问题上的开明态度。婚后三年,他们就迎来了自己的第一个孩子,而这个孩子的名字,将成为又一个温馨的家族故事。

外公赐名寄托革命期望

1962年深秋,北京中南海内迎来了一个新生命的到来。这是李敏和孔令华的第一个孩子,也是毛主席的第一个外孙。

在中国传统中,为新生儿取名是一件大事,往往寄托着长辈对后代的期望。作为一个革命家庭,这个名字更是要富有特殊的意义。

在孩子出生后不久,李敏便带着孩子来到了中南海,想请父亲为孩子取个名字。她还带来了公公孔从洲对这个名字的几点要求。

站在毛主席面前,李敏一条一条地陈述着公公的要求:"名字要高大上,不能用彪、虎这样的字眼,要朗朗上口。最重要的是,最好能从马克思、列宁等伟人名字中选取一个字。"

听完这些要求,毛主席的脸上露出了意味深长的笑容。他看着女儿说:"你公公的要求可真不低啊。"

毛主席开始认真思考起这个名字。作为一个饱读诗书的人,他深知名字对一个人的重要性。

他在书房里踱着步,将孔家的要求和自己的想法结合起来。这个名字不仅要符合公公的要求,更要寄托革命的理想。

思考片刻后,毛主席的目光变得坚定。他对李敏说:"根据你公公的要求,我看就叫'孔继宁'吧。"

这个名字立刻得到了在场所有人的认可。"继宁"二字朗朗上口,且寓意深远。

毛主席解释道,这个名字寓意"继承马克思列宁主义"。这既满足了孔从洲希望用伟人名字的要求,又体现了革命家庭的精神传承。

在那个特殊的年代,一个普通的家庭喜事,也被赋予了深刻的革命意义。这个命名过程,展现了革命领袖在家庭生活中的平易近人。

就这样,毛主席的第一个外孙有了自己的名字:孔继宁。这个名字不仅承载着外公的智慧,更寄托着一个时代的理想。

这个名字的诞生过程,成为了一个广为流传的家庭故事。它展现了革命家庭中的温情一面,也反映了那个年代特有的价值取向。

在这个看似简单的命名过程中,我们看到了一个伟人作为长辈的细腻心思。他既要考虑到革命理想的传承,又要照顾到孩子父家的心愿。

这个故事流传至今,依然让人感受到历史的温度。它告诉我们,即使在那个特殊的年代,家庭的温情和人性的光辉从未消失。

革命家风代代相传记事

命名仪式过后,中南海的生活依旧平静如常。小继宁的到来,为这个充满革命气息的家庭增添了几分天伦之乐。

在那个年代,毛主席虽然日理万机,但只要有空闲时间就会关心外孙的成长。他时常询问李敏孩子的情况,对孙辈的教育问题格外上心。

在继宁的成长过程中,革命家庭的传统一直影响着他。这个寄托着"继承马克思列宁主义"期望的名字,也在潜移默化中影响着这个孩子的成长方向。

毛主席对外孙的教育方式与他治国理政的态度如出一辙。他从不以权势影响孩子,而是希望通过言传身教来培养后代。

在中南海这个特殊的环境里,继宁的童年与普通孩子有着很大的不同。他的玩伴不多,但却有机会近距离感受祖父辈的革命精神。

每当有机会,毛主席都会给外孙讲述革命年代的故事。这些故事不是为了彰显功绩,而是要让后代明白革命胜利来之不易。

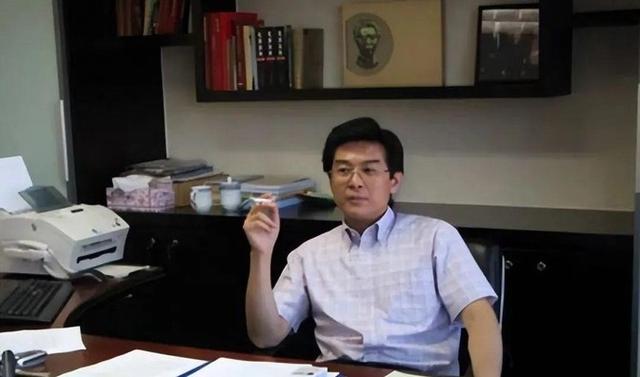

继宁渐渐长大,开始理解自己名字中蕴含的深意。这个承载着革命理想的名字,也成为了他人生的指引。

在家庭聚会时,毛主席常常会回忆起为外孙取名的往事。这个故事被一次次讲述,成为了家族中的珍贵回忆。

李敏和孔令华也在教育孩子的过程中,始终贯彻着毛主席的教育理念。他们既要让孩子传承革命精神,又不能让他因为特殊身份而变得骄傲。

这个三代同堂的家庭,展现了一个独特的时代缩影。在革命理想和家庭温情的交织中,每个人都在努力扮演好自己的角色。

随着时间推移,继宁这个名字的故事也在不断被传颂。它不仅是一个家族的私密记忆,更成为了那个特殊年代的一个生动注脚。

这个故事告诉我们,即使是最伟大的革命家,在面对家人时也有着最朴实的一面。那个笑称"你公公要求真不低"的毛主席,既是一国领袖,也是一个慈爱的外公。

在中国历史上,很少有一个名字的由来能像"继宁"这样富有寓意。这个名字承载着革命理想,又饱含着家族期望。

这个关于名字的故事,也成为了解读那个年代的一个独特视角。它让我们看到,在波澜壮阔的革命历史背后,还有着温情脉脉的家庭生活。

时至今日,这个故事仍在传颂,成为了解那个特殊年代的一个窗口。它让后人得以透过一个普通的家庭故事,窥见历史的人性光辉。

这就是"继宁"的故事,一个关于革命、亲情、传承的动人故事。它见证了中国现代史上一个特殊家庭的温情时刻,也记录了一位伟人作为长辈的平凡一面。