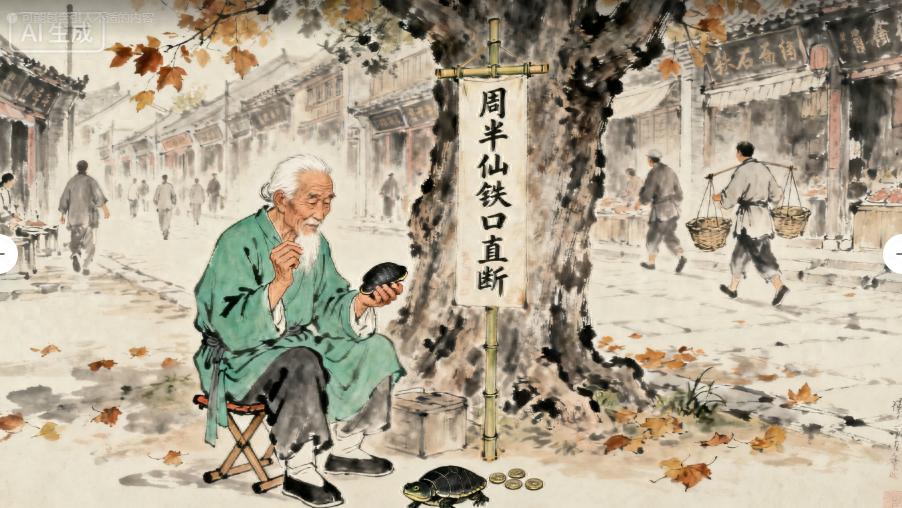

民国二十五年,豫东商丘府下辖的青河镇,有条贯穿全镇的青石街。街中段老槐树下,常年摆着个卦摊,摊主是个叫周鹤堂的老先生。老先生年过八旬,头发胡子全白了,却梳得一丝不苟,身上总穿着件浆洗得发白的青布长衫,左手捏着个乌黑的龟甲,右手攥着三枚铜钱,往小马扎上一坐,就像尊活菩萨。镇上人都喊他 “周半仙”,说他算卦准得邪乎,谁家丢了牲口、犯了口舌、甚至娶媳妇挑日子,都来寻他掐算。

周半仙的卦摊摆了整整六十年。从光绪年间的毛头小子,到如今的白发老翁,他见证了青河镇的兴衰,也算出过无数桩疑难事。可每当有人夸他算得准,老先生总爱眯着眼摇头:“我这手艺,也就糊弄糊弄寻常琐事。人这辈子,有三桩事,是我算一辈子也算不出来的。”

这话听的人多了,有人当是老先生自谦,也有人好奇追问,可周半仙从不细说,只捋着胡子笑。直到这年秋末,接连发生了三件事,镇上人才慢慢懂了这话里的滋味。

第一桩:张屠户的生死劫,算得出凶兆算不透人心

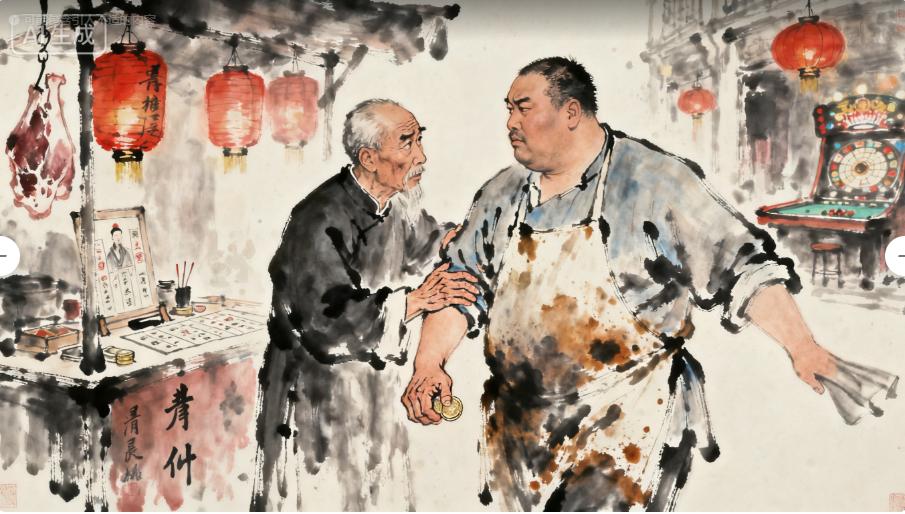

青河镇东头的张屠户,是周半仙的老主顾。这人五大三粗,嗓门洪亮,杀猪宰羊的手艺一绝,家里日子过得殷实。可张屠户有个毛病,嗜赌如命,家里的钱被他输了不少,媳妇劝了无数次,他都当耳旁风。

这天清晨,张屠户揣着刚卖猪肉的两块大洋,又想去赌场,路过老槐树下,被周半仙喊住了。“老张,你今天别走东边。” 周半仙盯着他的面相,眉头皱得紧紧的,“你印堂发暗,眼下有青气,今日往东走,恐有血光之灾。”

张屠户正想着赌局,不耐烦地摆摆手:“周老先生,您别吓唬我。我天天往东去赌场,哪回出事了?”周半仙拉住他的胳膊,语气郑重:“我不是吓唬你。你最近是不是夜里梦见过红色的东西?”

张屠户心里咯噔一下 —— 这话还真说中了。前几天他梦见自己杀猪时,猪血溅了满脸,醒来后心口闷了好几天。可他还是不愿信:“那都是巧合!我今天得去把前几天输的赢回来,您别拦着我发财。” 说完,甩开周半仙的手,大步往东走了。

周半仙看着他的背影,叹了口气,拿起铜钱摇了一卦,卦象显示 “大凶”,可具体是啥灾祸,卦象上却模糊不清。他坐在卦摊前,心里总不踏实,连喝了三碗凉茶,也压不住心慌。

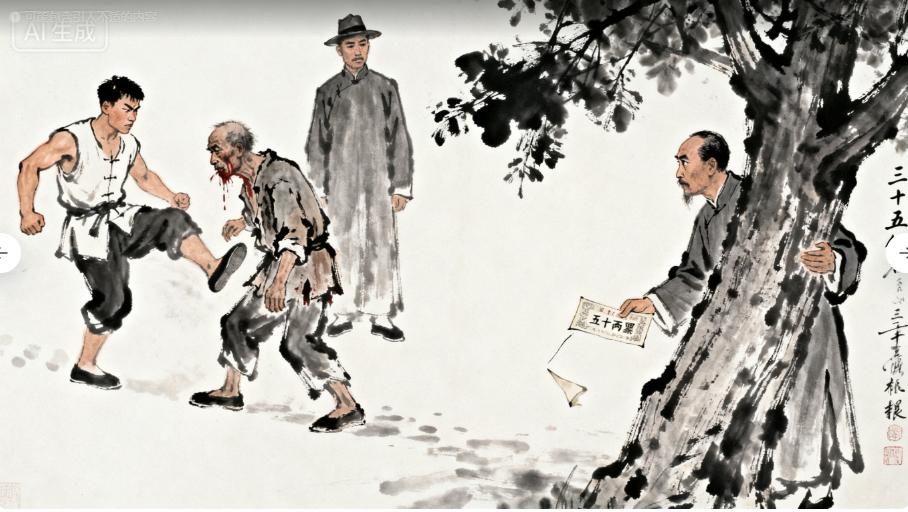

临近晌午,东边突然传来一阵喧哗,有人喊着 “杀人了”。周半仙心里一紧,拄着拐杖赶紧往东跑。到了赌场门口,只见围了一圈人,地上淌着一摊血,张屠户躺在地上,胸口插着一把匕首,已经没了气。旁边一个穿短打的汉子被按在地上,嘴里还在喊:“是他先出老千,还想动手打我,我才捅他的!”

原来,张屠户到了赌场,手气还是不好,没一会儿就把两块大洋输光了。他眼馋别人桌上的钱,就想耍手段出老千,被对面的汉子识破了。两人吵了起来,张屠户急了眼,抄起板凳要打对方,汉子急了,掏出随身携带的匕首,就捅了过去。

张屠户的媳妇闻讯赶来,抱着尸体哭得撕心裂肺。周半仙站在人群外,看着地上的血迹,心里一阵发凉。他算准了张屠户今日有血光之灾,却没算到这灾祸不是来自意外,而是源于他自己的贪念和蛮横。他能算出卦象上的凶兆,却算不透人心深处的恶念 —— 这是他算不出来的第一桩事。

后来,张屠户的儿子张小三来找周半仙算卦,问父亲的后事该怎么办,还问自己以后能不能有出息。周半仙摸着孩子的头,没摇铜钱,只说:“你爹的后事,按你娘的意思办就好。至于你能不能有出息,不在于算卦,在于你以后走什么路。别学你爹的贪念,多存点善心,比啥都强。”

张小三似懂非懂地点点头,后来真的没再沾赌,跟着镇上的木匠学手艺,几年后成了远近闻名的好木匠。周半仙看着他的变化,心里稍感安慰 —— 虽算不透人心,却能点醒人心,也算是积德行善了。

第二桩:李秀才的养老愁,算得出富贵算不透孝心

青河镇西头的李秀才,是镇上为数不多的文化人。年轻时考中过秀才,后来屡试不第,就留在镇上开了个私塾,教孩子们读书。李秀才为人清高,平日里除了教书,就是闭门读书,很少与人往来。

这年冬天,李秀才突然来找周半仙。他比周半仙小十几岁,可看起来比周半仙还苍老,背驼得厉害,脸色蜡黄,咳嗽不止。“周老先生,我想请您算一卦。” 李秀才坐在小马扎上,声音虚弱,“我这身子骨越来越差,想算算我那两个儿子,以后能不能给我养老。”

周半仙看着他,心里叹了口气。李秀才的两个儿子,老大在城里做买卖,听说赚了不少钱,娶了个城里媳妇,好几年没回镇上了;老二在邻村种地,日子过得一般,也很少来看他。

周半仙拿出铜钱,摇了一卦。卦象显示 “坤为地”,主 “顺”,按说子女应该孝顺。“李秀才,按卦象看,你两个儿子日后都能有出息,你本该能享天伦之乐。”

李秀才叹了口气,眼圈红了:“不瞒您说,我那大儿子,自从在城里发了财,就再也没把我放在眼里。去年我病了,让他回来看看,他只寄了五块大洋,连封信都没写。二儿子呢,倒是偶尔来看看我,可他媳妇厉害,每次来都嫌我这嫌我那,连口热饭都不愿给我做。我这一辈子教书育人,没亏待过谁,怎么到老了,连个养老的人都没有呢?”

周半仙听了,沉默了半天。他算得出李秀才的儿子们能富贵,却算不出他们会因为钱财、因为媳妇的挑拨,忘了生养之恩;他算得出卦象上的 “顺”,却算不透人心深处的冷漠 —— 这是他算不出来的第二桩事。

“李秀才,卦象只能看个大概,人心才是最要紧的。” 周半仙缓缓说道,“你不如主动去城里找大儿子说说,或者跟二儿子好好聊聊,或许事情能有转机。”

李秀才点了点头,第二天就揣着攒下的几块大洋,去了城里。可没过几天,他就回来了,比去的时候更憔悴。原来,他找到大儿子家,大儿子不在家,儿媳妇见了他,鼻子不是鼻子脸不是脸,说他 “穷酸样”,怕丢了家里的面子,把他堵在门外,连口水都没让他喝。他在门口等了一天,也没等到大儿子回来,只能灰溜溜地回了镇上。

回来后没几天,李秀才就病倒了,躺在私塾的小屋里,连口热水都喝不上。周半仙听说了,赶紧让自己的小徒弟去给李秀才送药送粥。镇上的人也都可怜他,轮流来照顾他才好了起来。

第三桩:王丫头的翻身运,算得出困境算不透贵人

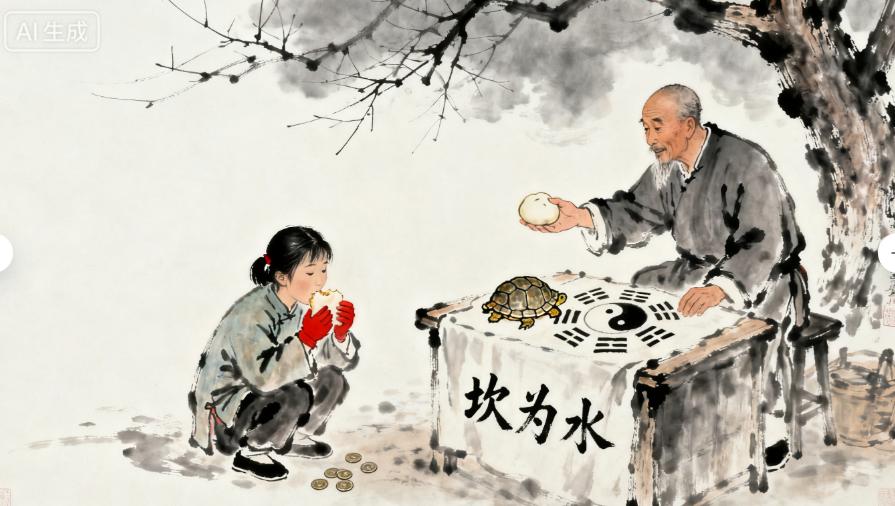

青河镇南头的王丫头,是个苦命的孩子。三岁丧父,五岁丧母,跟着瞎眼的奶奶长大。奶奶靠给人缝补衣服挣钱,勉强把她拉扯到十岁。可就在这年冬天,奶奶也走了,王丫头成了孤儿,只能靠乞讨为生。

这天,王丫头穿着单薄的破衣服,冻得瑟瑟发抖,蹲在周半仙的卦摊旁,眼巴巴地看着别人吃包子。周半仙看着她可怜,从怀里掏出两个热乎的馒头,递给她:“孩子,吃吧。”

王丫头接过馒头,狼吞虎咽地吃了起来,吃完后,对着周半仙磕了个响头:“爷爷,谢谢您。您能帮我算一卦吗?我想知道,我以后能不能过上好日子。”

周半仙看着她,心里一阵酸楚。王丫头的面相,确实不好 —— 额头窄,下巴尖,眉眼间带着一股苦相,按说这辈子很难摆脱贫困。他拿出铜钱,摇了一卦,卦象显示 “坎为水”,主 “险”,意味着王丫头以后会遇到很多困难,甚至可能会流落他乡,无依无靠。

周半仙实在不忍心把这话告诉她,只能温和地说:“孩子,你还小,以后的路还长着呢。只要你肯吃苦,肯努力,总有一天能过上好日子的。”

王丫头似懂非懂地点点头,擦干脸上的眼泪,又去街上乞讨了。周半仙看着她瘦小的背影,叹了口气 —— 他算得出王丫头会历经磨难,却算不透她的命运里,会出现一个改变她一生的贵人。

过了没几天,镇上突然来了个穿西装的男人,说是城里女子学校的校长,来镇上招收贫困家庭的女孩子去读书,学费生活费全免。镇上的人都觉得是骗人的,没人愿意让自家孩子去。可王丫头听说后,却鼓起勇气,找到了那个校长。

校长看着这个穿着破衣服,却眼神明亮的小姑娘,心里很喜欢。他问王丫头:“你为什么想读书?”王丫头说:“我想识字,想知道外面的世界是什么样的,想以后能靠自己的本事吃饭,不再乞讨。”

校长被她的真诚打动了,当场就决定收下她。第二天,王丫头就跟着校长去了城里。临走前,她特意跑到周半仙的卦摊前,给老先生磕了个响头:“爷爷,我要去城里读书了!等我以后有出息了,一定回来孝敬您!”

周半仙看着她兴奋的样子,心里又惊又喜。他怎么也没想到,王丫头的命运会因为一个素不相识的校长,发生这么大的改变。他算得出她的困境,却算不透这突如其来的贵人相助 —— 这是他算不出来的第三桩事。

后来,王丫头在城里读书很努力,成绩一直名列前茅。中学毕业后,她又考上了很不错学校,毕业后成了一名老师,就像当年的李秀才一样,教书育人。她没有忘记自己的承诺,每年都会回青河镇看看,给周半仙带些城里的点心和布料,还会给镇上的贫困孩子捐钱,帮他们读书。

有一次,王丫头回来看周半仙,笑着问:“爷爷,您当年算卦,算到我会有今天吗?”周半仙捋着胡子,笑着说:“爷爷老了,算不透你的命。可爷爷知道,你这孩子心善,又肯努力,就算没有贵人相助,你也能闯出自己的路来。”

这年冬天,周半仙的身体越来越差,咳嗽得越来越厉害,连起床都很困难。他知道自己的日子不多了,就把小徒弟叫到身边,指着卦摊前的老槐树,缓缓说道:“我这卦摊,摆了六十年,算过无数人和事。可我到现在才明白,算卦算的是命,却算不透人心;算的是吉凶,却算不透善恶;算的是运势,却算不透缘分。”

“那三桩算不透的事 —— 人心的善恶、子女的孝心、贵人的相助,其实都藏在人的心里。心善的人,就算遇到灾祸,也能逢凶化吉;孝顺的人,就算日子再难,也不会忘了父母;懂得感恩的人,就算身处困境,也能遇到贵人。”

“我走之后,这卦摊就别摆了。你年纪还小,别学我这算卦的手艺,不如去学门正经的营生,靠自己的双手吃饭,比啥都强。记住,人这一辈子,与其靠算卦求前程,不如靠自己的心,走正路,做善事。”

青河镇的青石街还在,老槐树也还在,只是没了那个摆卦摊的白发老先生。可周半仙的故事,却像老槐树上的年轮,一圈圈刻在镇上人的心里,提醒着大家 —— 人这辈子,最算不透的是人心,最该守住的,也是人心。

![自己找自己的感觉挺奇妙的[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/4890720111576923708.jpg?id=0)