前言:当舞台灯光暗下,她的耳朵在“尖叫”

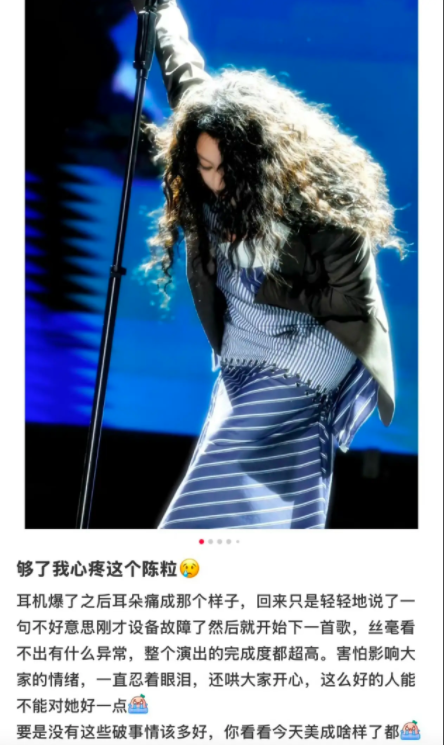

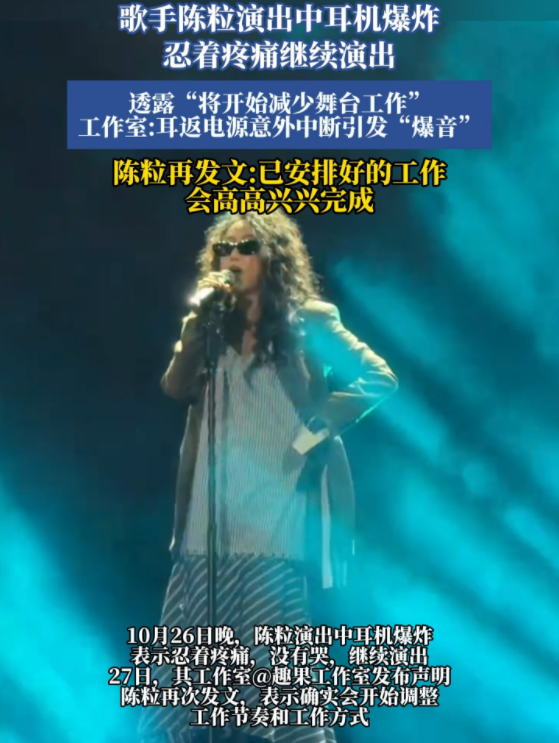

2025年10月26日,峨眉山音乐节的暴雨中,陈粒的耳返设备突然爆发出刺耳的轰鸣。她蜷缩身体、双手捂耳的画面被镜头捕捉,台下观众却浑然不知——这位以“唱作才女”著称的歌手,正经历职业生涯最危险的瞬间。事后,她含泪发文:“观众没有做错任何事,他们不该为事故买单。”更透露此类事故已发生三次,并直言“将开始减少舞台工作”。

这场看似偶然的舞台事故,撕开了音乐行业的一道暗伤:当顶流歌手在聚光灯下追逐完美演出时,他们的健康与安全正被技术漏洞与行业疏忽推向悬崖。

一、事故始末:三次爆音背后的“致命耳机”

1. 现场还原:暴雨中的“无声尖叫”

据现场观众描述,陈粒在演唱《小半》时,耳返突然发出爆炸般的巨响。她瞬间僵直身体,双手死死捂住耳朵,甚至短暂闭眼调整呼吸,全程未向观众解释。演出结束后,她发长文坦言:“耳朵像被钢针刺穿,但哭会影响唱功,只能憋着。”

工作室次日发布的声明证实,事故源于耳返电源意外中断引发的“爆音”(Pop Noise)。这种瞬间的高强度声压可直接损伤耳膜,轻则耳鸣,重则永久失聪。

2. 三次事故的“死亡倒计时”

陈粒与友人的聊天记录曝光后,网友发现她早已饱受耳返故障折磨:

• 2023年某场演唱会:耳返出现杂音,她咬牙完成表演后独自就医。

• 2024年音乐节:设备接触不良导致音画不同步,她边唱边调试。

• 2025年10月26日:第三次爆音,成为压垮她的最后一根稻草。

“如果再发生,我就退休。”她曾在对话中绝望说道。如今,这句话成为现实威胁。

二、技术解密:耳返为何成为“隐形杀手”?

1. 耳返:歌手的“第二双耳”

耳返(In-Ear Monitor)是歌手的“声音导航”。通过定制耳模隔绝现场噪音,传递伴奏、节拍器和导演指令。普通观众听不到耳返内容,但歌手完全依赖它掌控演唱节奏。

2. 爆音的两种致命场景

资深调音师透露,耳返事故多由以下原因引发:

• 推子失控:调音师误触推子导致音量飙升,声压冲击耳膜。

• 电源中断:无线耳返电池不足或接触不良,信号中断瞬间产生电流脉冲。

“就像有人突然在耳边敲响洪钟。”一位从业20年的调音师比喻道。

3. 行业漏洞:安全阈值无人问津

尽管国际巨星如霉霉、林俊杰均遭遇过耳返事故,但国内多数团队仍忽视设备安全:

• 检查流于形式:电池电量、线路连接等基础检查常被跳过。

• 技术标准缺失:国内尚未强制要求耳返内置限幅器(Limiter)抑制突发音量。

陈粒的遭遇,暴露了行业对“人”的忽视——技术为艺术服务,而非让艺术家成为牺牲品。

三、顶流困境:健康与事业的生死博弈

1. 陈粒的“退隐宣言”与行业潜规则

“退休”威胁背后,是音乐人难以言说的健康代价:

• 听力损伤:长期暴露于高分贝环境导致耳鸣、听力下降。

• 心理创伤:事故频发引发焦虑症,甚至舞台恐惧。

张杰、李克勤等歌手也曾公开吐槽耳返问题,但多数人选择隐忍。“观众买票是来听歌的,不是来看你出丑的。”一位匿名歌手坦言。

2. 数据触目惊心:音乐人的“听力账单”

据中国听力医学发展基金会统计:

• 超60%的职业歌手存在不同程度的听力损伤。

• 耳返相关事故每年导致至少20名音乐人暂停工作。

当行业用“敬业”绑架健康,用“完美”掩盖隐患,陈粒的反抗显得尤为悲壮。

四、破局之路:从“救火”到“防火”的行业革命

1. 技术升级:让耳返成为“护身符”

• 强制限幅器:抑制突发音量,保护歌手耳膜。

• 双电源冗余:无线耳返配备备用电池,杜绝断电风险。

国际案例显示,碧昂斯团队曾斥资百万定制“安全耳返”,效果显著。

2. 制度重构:建立“健康优先”评估体系

• 强制体检:演出前72小时进行听力检测。

• 事故追责:明确设备故障责任方,赔偿艺人损失。

日本J-POP行业已推行“耳返安全认证”,值得借鉴。

3. 观念革新:观众需要“不完美”的偶像吗?

陈粒的遭遇引发争议:若歌手因健康问题暂停演出,是否辜负观众期待?

“我们花钱买的是艺术,不是人肉炸弹。”一位乐评人犀利评论。当行业用“敬业”绑架健康,观众的宽容反而成为伤害的推手。

结语:当我们在听歌时,听见了什么?

陈粒的耳返爆炸绝非偶然,而是音乐工业高速发展下的必然代价。从张学友因声带息肉暂别舞台,到周杰伦因膝盖手术取消巡演,顶流们的“退场”一次次叩问行业:我们究竟是要“永不停歇的演出”,还是要“可持续的艺术生命”?

或许,答案藏在陈粒那句“你先痛着,我开始着手解决”中——当行业学会为“人”设限,艺术才能真正自由。

原创声明

本文基于公开报道与行业调研独家解析,未经许可禁止转载。点击关注,第一时间获取娱乐产业深度调查。