近日,菲律宾武装部队参谋长罗密欧·布劳纳的强硬表态再度将南海仁爱礁推至国际舆论的风口浪尖。他宣称菲军已“将中国船只赶出仁爱礁”,并准备对坐滩的“马德雷山”号军舰进行补给。这一举动不仅暴露了菲律宾在南海问题上的冒进姿态,更折射出地区地缘政治博弈的复杂性与危险性。在主权争议、外部势力干预与区域稳定之间,仁爱礁正成为一场多方角力的关键战场。

一、历史与现状:一场持续二十余年的“坐滩”闹剧

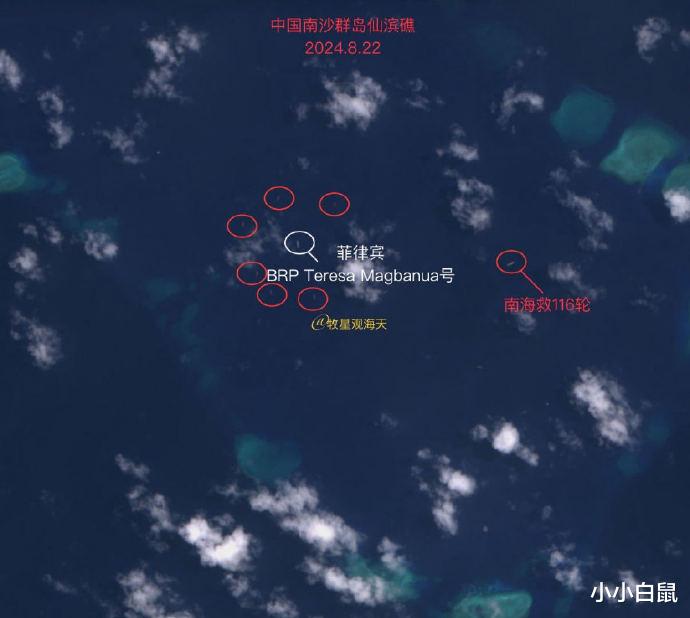

仁爱礁位于中国南沙群岛,是中国固有领土不可分割的一部分。1999年,菲律宾以“机械故障”为由,将老旧登陆舰“马德雷山”号故意搁浅于礁盘,并以此为据点非法驻守。中方多次敦促菲方撤船,但菲方始终未履行承诺。基于人道主义考量,中方与菲方曾达成临时协议,允许菲方对军舰进行必要补给,但需事先通报并接受中方监督。然而,近年来菲方频频试图突破协议限制,拒绝报备、否认监督,甚至在2025年5月第六次补给后单方面中断沟通,导致补给疑似中断长达三个月。据《环球时报》报道,菲律宾国防部长布劳纳近期表示,将向仁爱礁增派海警船,这实质上是菲律宾在试探中方底线,试图以强硬姿态巩固对仁爱礁的非法控制。中国外交部发言人汪文斌曾指出,菲律宾的行为严重违反了国际法和国际关系基本准则。

二、菲方的策略与风险:挑衅背后的“红线”与外部依赖

布劳纳声称菲方切断了中方设置的渔网障碍,为补给任务铺路,并扬言任何菲律宾人员伤亡将触发“红线”,援引美菲《共同防御条约》应对冲突。这一策略暴露了菲律宾的两大倚仗:一是将美国等外部势力作为“护身符”,试图通过军事同盟绑架美国介入争端;二是以“人员伤亡”为筹码,制造道德与舆论压力。然而,这种冒险策略存在巨大风险:首先,美国在南海问题上长期奉行“口头支持、行动回避”的双标政策。例如,在2016年的南海仲裁案期间,尽管美国口头支持菲律宾,但在中菲对峙加剧时,美国海军舰艇却选择撤离现场,显示出其不愿意为菲律宾直接对抗中国。这种历史记录表明,菲律宾可能被置于“炮灰”境地;其次,挑衅行为加剧了与中国直接对抗的可能性,一旦冲突升级,菲方将面临经济、军事的多重压力,甚至丧失与中国的重要经贸合作机会。菲律宾的激进姿态更像是一场赌博,押注外部势力会为其承担代价。

三、外部势力的棋局:南海成为地缘政治角斗场

菲律宾的冒进行动绝非孤立事件。美国、日本、澳大利亚等域外国家近年来不断深化与菲律宾的军事合作,意图通过菲律宾牵制中国:日本计划出售服役30余年的阿武隈级驱逐舰,澳大利亚签署防务协议并参与联合军演,菲律宾更从印度引进“布拉莫斯”导弹。这些动向表明,外部势力正将南海作为其“印太战略”的试验场,通过军售、联合演习和武器部署,煽动菲律宾对抗中国,从而搅动地区局势,维护自身霸权利益。然而,这种煽风点火的行径不仅加剧了南海紧张,更将菲律宾推向危险边缘,使其成为大国博弈的棋子。

四、中国的立场与应对:克制与底线并存

面对菲律宾的步步紧逼,中国始终以克制态度处理争端,但主权底线不容触碰。外交层面,中方通过严正交涉明确立场;军事层面,加强仁爱礁周边常态化巡航,确保监控与应对能力;法律层面,持续重申对南沙群岛的历史与法理主权。中方的人道主义克制与坚定维权形成鲜明对比,展现了负责任大国的姿态。需要警惕的是,若菲律宾持续在外部势力怂恿下挑衅,中方必将采取更强硬措施维护领土完整,任何试图突破底线的行为都将面临严重后果。

五、未来走向:和平还是冲突,取决于菲律宾的选择

仁爱礁的未来,取决于菲律宾能否摆脱外部势力的操控,回归理性与对话。若菲方继续充当“棋子”,以冒险姿态煽动对立,不仅无助于解决争端,反而会加剧地区动荡,损害自身国家利益;若选择对话与合作,通过谈判寻求双方可接受的解决方案,则能为南海稳定创造契机。中国始终主张通过直接对话管控分歧,推动共同开发,实现共赢。但这一愿景能否实现,关键在于菲律宾是否愿摒弃对抗思维,走出“倚外谋利”的误区。

仁爱礁争端不仅是中菲双边问题,更是地区安全与秩序的试金石。在单边主义与冷战思维回潮的背景下,如何平衡主权维护与和平发展,是摆在所有相关国家面前的重要课题。唯有摒弃零和博弈,以对话化解分歧,才能真正维护南海的长治久安。根据国际关系专家的观点,未来南海地区可能会看到更多多边对话机制的出现,以应对类似仁爱礁的争端。同时,也有预测指出,若各国能增强互信,可能会通过共同开发资源等方式实现互利共赢。

评论列表