霜降,作为二十四节气中的第十八个节气,标志着秋季的尾声与冬季的临近。2025年的霜降落在10月23日,恰逢农历九月初九重阳节,这种“双节相逢”的现象较为罕见,上一次出现还是在2014年。今年的霜降节气可谓“不一般”,主要体现在以下五个特点上,背后蕴含着丰富的传统文化和自然规律。

一、霜降与重阳“双节相逢”,民俗交融

今年霜降与重阳节同日,形成了“节气”与“节日”的奇妙重叠。重阳节自古有登高、赏菊、佩茱萸的习俗,而霜降则是农事活动的重要节点。民间认为,这种重合会带来双重寓意:一方面,重阳的“避灾祈福”与霜降的“辞秋迎冬”相结合,象征新旧交替的圆满;另一方面,农谚“霜降遇重阳,十家烧火九家亡”虽为夸张说法,但也反映了古人对极端天气的警惕。现代气象学解释,这种重合并无特殊气候影响,更多是历法编排的巧合。

二、气候特征:南北温差显著,初霜时间推迟

据气象数据显示,今年霜降期间,我国北方多地平均气温较常年偏高1-2℃,初霜日期普遍推迟5-7天。例如黑龙江部分地区往年初霜在10月上旬,今年预计延至10月下旬。而南方如江淮、江南等地仍延续“小阳春”天气,昼夜温差加大但无霜冻。这种“暖霜降”现象与全球气候变暖趋势相关,可能导致冬小麦生长周期延长,需加强田间管理。古人云“霜降见霜,米谷满仓”,但现代农业更需关注的是霜冻延迟对作物抗寒性的潜在影响。

三、农事活动:秋收扫尾与越冬准备并重

今年霜降恰逢秋收关键期。东北地区玉米、大豆收获已近尾声,华北平原正抢收红薯、花生,长江流域晚稻进入最后灌浆期。农谚“霜降拔葱,不拔就空”提醒人们及时采收耐寒蔬菜。值得注意的是,由于气候异常,部分地区出现“二次开花”现象,如果树反季节开花,可能影响次年产量,需通过修剪、施肥等措施干预。此外,冬小麦播种区需根据土壤墒情调整播期,避免暖冬导致苗情过旺。

四、饮食养生:润燥温补需“因时因地”

霜降传统食俗有“煲羊肉”“吃柿子”等,但今年养生更需个性化。北方干燥少雨,宜食百合、银耳等润肺食材;南方湿冷交替,可适当添加生姜、肉桂温中散寒。现代营养学建议,今年霜降期间应增加维生素D摄入以弥补日照减少,同时控制高热量进补,避免“贴秋膘”过度。福建、广东等地流行的“霜降鸭”习俗,今年因禽流感防控需确保彻底煮熟食用。

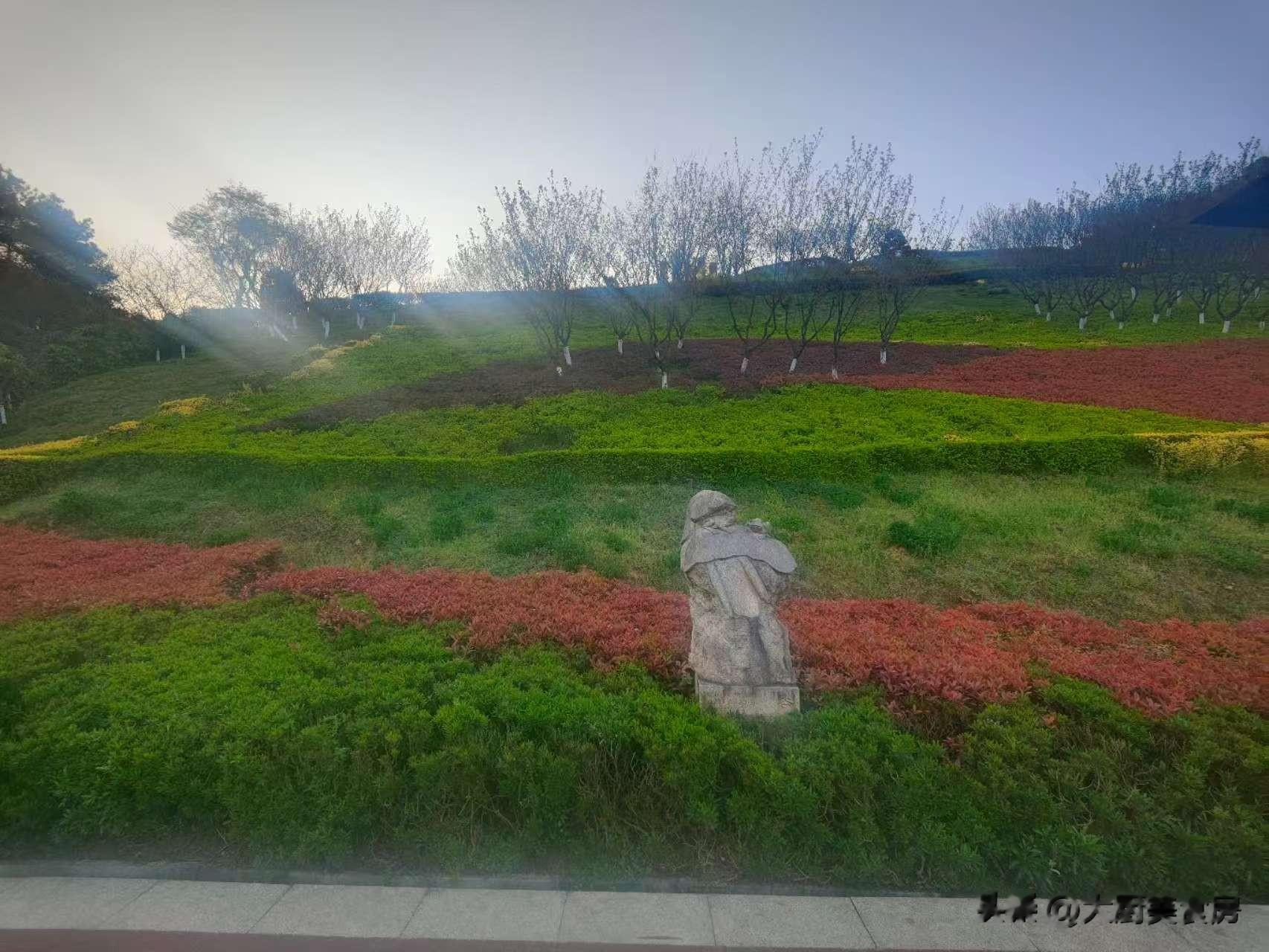

五、文化象征:节气内涵的现代转型

在城市化进程中,霜降的农耕意义减弱,但文化价值凸显。今年多地推出“霜降主题”文旅活动,如北京香山红叶节结合重阳登高,浙江乌镇举办“辞秋宴”还原古礼。年轻群体中兴起“节气咖啡”“霜降限定甜品”等新消费形态,赋予传统节气时尚表达。专家指出,这种创新传承既保留了“霜降杀百草”的物候认知,又注入了“温暖过冬”的情感寄托。

结语

2025年的特殊霜降,既是自然规律的体现,也是人文智慧的载体。从气象到农事,从饮食到文化,五个“不一般”的特点启示我们:在气候变化与时代演进中,既要遵循“秋收冬藏”的古训,也需以科学态度应对新挑战。正如《月令七十二候集解》所言:“霜降,气肃而凝露结为霜矣。”这个节气提醒人们感知天地运行,在传统与现代的交汇处寻找平衡之道。