"台湾有事就是日本有事"——当高市早苗说出这句话时,她可能没想到会在东亚激起如此大的波澜。但若我们把时间拉回60多年前,她的外叔公岸信介执政的时代,就会发现这句话背后藏着一条贯穿日本政坛半个多世纪的暗线。今天,就让我们揭开历史的面纱,看看这条明暗交织的对台政策演变史。

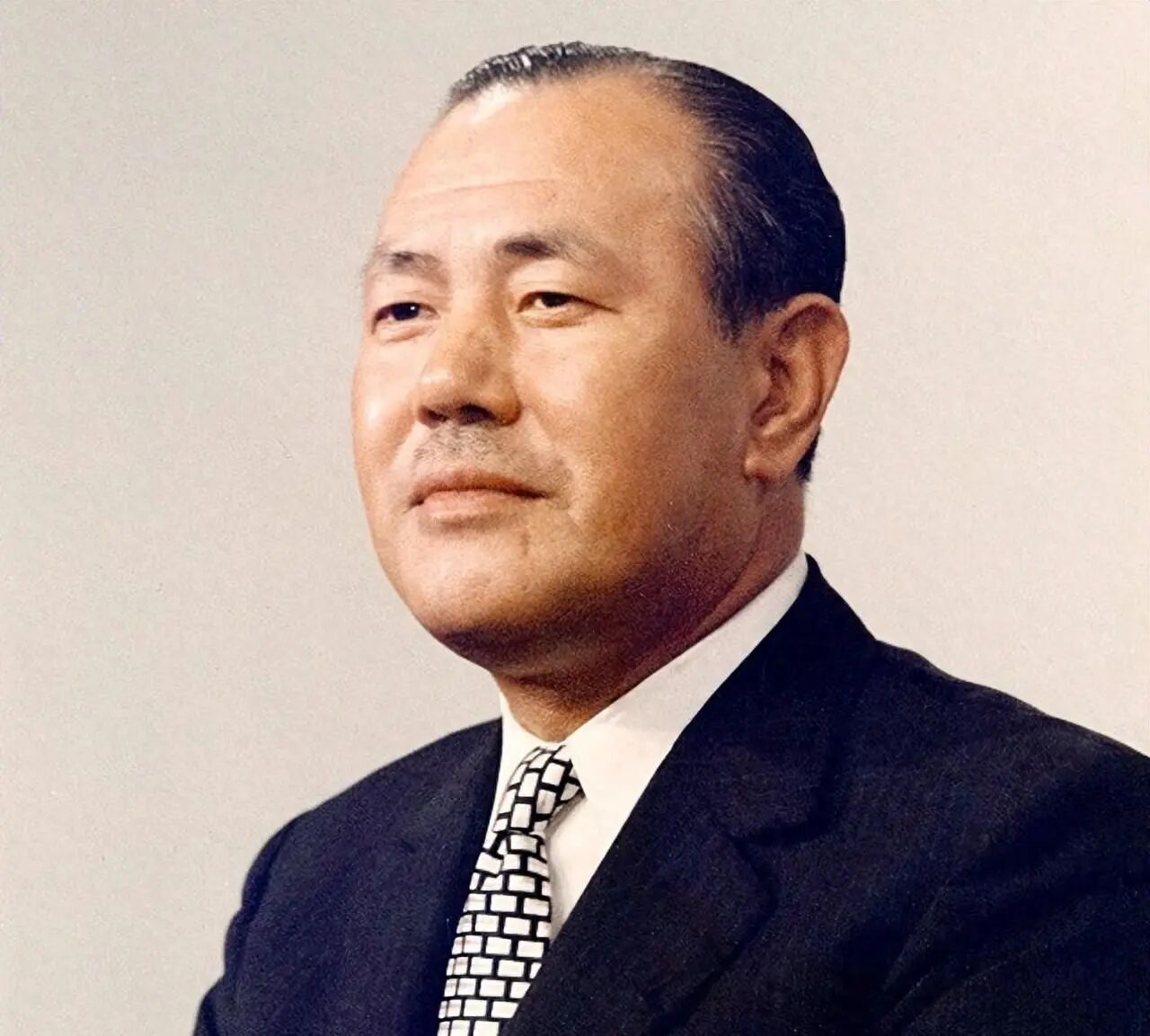

岸信介:亲台路线的奠基人1957年春天,一位曾因甲级战犯嫌疑被关押的政治家出人意料地登上日本权力巅峰。岸信介上任后第一件事,就是修复与台湾当局的关系。当时中日尚未建交,岸信介却在访台时公开表示"支持蒋介石反攻大陆"。

1972年,戏剧性的一幕上演:岸信介的政治弟子田中角荣,却成了中日邦交正常化的推手。这个转变看似突然,实则蕴含着深刻的政治智慧。

80年代的中曾根政权将"模糊战略"玩到极致。表面上,他率先提出"中日友好三原则",但在私下场合却说:"要对台湾保持适当的牵挂。"这个时期,日本在台企业数量翻了两番,日台"议员交流"机制也悄然建立。

时间来到21世纪,岸信介的外孙安倍晋三登上舞台。他完成了外祖父想做而未能做成的事:将台湾问题与日本国家安全明确挂钩。

如今,高市早苗的言论看似激进,实则延续着岸信介以来的政治基因。但仔细对比会发现微妙差异:岸信介时代更多是意识形态驱动,而高市早苗们则打着"应对中国威胁"的旗号。不变的是,他们都把台湾当作地缘战略的筹码。

纵观这段历史,日本对台政策存在三条鲜明的主线:首先是安全焦虑的延续。从岸信介担心"共产主义扩张"到高市早苗担忧"海上生命线切断",日本始终将台湾视为安全屏障。这种岛国特有的危机感,使得台湾问题在日本战略考量中始终占据特殊位置。其次是战略模糊的智慧。尽管言辞时有波动,但历代首相都谨慎把握着介入的"度"。即便是最亲台的岸信介,也避免与台湾复交;即便是最友好的田中角荣,也保留了民间交流渠道。这种战略弹性让日本得以在两岸间左右逢源。第三是现实主义的权衡。每当中国国力跃升一个台阶,日本的对台政策就会相应调整。从岸信介时期的强硬,到田中时期的转向,再到安倍时期的谨慎强硬,无不反映着日本对实力对比的清醒认知。

历史的启示回望这段跨越半个多世纪的历史,我们会发现一个耐人寻味的现象:每当日本政治人物在台湾问题上跃跃欲试时,总会遭遇相似的制约。经济规律是最无情的矫正器。如今中日贸易额是日台贸易额的7倍,这种巨大的经济引力使得任何激进政策都难以走远。岸田文雄一方面声称"台湾事关国际稳定",另一方面又强调要构建"建设性且稳定的中日关系",这种矛盾态度正是现实考量的体现。更重要的是,日本战略界始终没有找到突破"1972年框架"的可行路径。就像东京大学教授高原明生所言:"日本在台湾问题上的行动自由,远比某些政客想象的要小。"