印巴冲突愈演愈烈。自1947年印巴分治以来,克什米尔这块美丽却多灾多难的土地,便成了两国刀兵相见的导火索。

在这段长达数十年的恩怨中,1965年第二次印巴战争无疑是一场影响深远的军事冲突。这不仅仅是一次简单的边界战争,更是民族仇恨、宗教矛盾、历史遗留问题与大国博弈交织下的产物。

第二次印巴战争的导火索1947年,英属印度分裂为印度与巴基斯坦,自此拉开了南亚地缘冲突的序幕。

克什米尔土邦,由于王公是印度教徒,而民众大多数为穆斯林,因此陷入投靠印巴何方的两难局面。

最终,克什米尔王公选择加入印度,由此引发了第一次印巴战争(1947-1948年),最终以停火线草草收场,却埋下更大隐患。

进入60年代后,印度与巴基斯坦国内民族主义情绪高涨,尤其是巴基斯坦始终将“收复克什米尔”视为国家使命。

巴基斯坦声称,克什米尔多数人口为穆斯林,理应归属巴方。而印度则坚持克什米尔已合法加入印度,绝不容许分裂。

于是,这场围绕克什米尔的主权争议,成为随时可能引爆战争的火药桶。

1965年8月,巴基斯坦策划了“直布罗陀行动”。

该计划派遣大批武装人员潜入印控克什米尔,鼓动当地穆斯林民众起义,借机夺取控制权。

印度方面发现渗透行动后,立即采取强硬措施,大规模调兵进入克什米尔,清剿巴方渗透力量。

9月,印度更是主动越过停火线,向巴控克什米尔及旁遮普地区发起反攻。短短几天内,冲突从边境摩擦升级为全面战争。

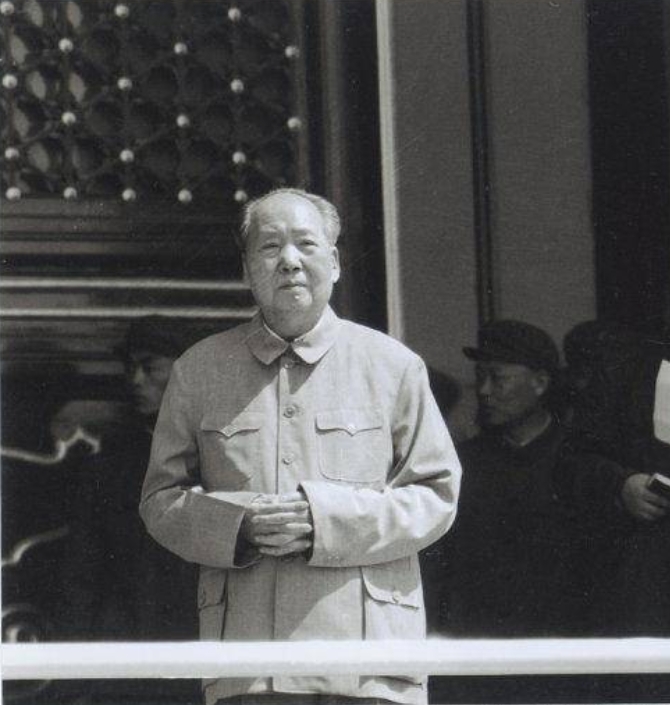

毛主席对印度下达72小时“最后通牒”就在南亚局势骤然升温之际,中国突然向印度发出了一个震撼国际的强硬信号——72小时内拆除中印边境中国一侧的侵略工事!

这一被西方媒体称为“中国最后通牒”的外交行动,不仅展现了新中国在国际舞台上的硬气姿态,更彰显了毛主席高超的战略智慧与灵活手腕。

1962年,中印关系在边境冲突后,已陷入严重对立状态。

印度总理尼赫鲁推行“前进政策”,不断在中印边境挑衅。因此,当印巴战争爆发时,中国高度关注南亚局势,特别是印度是否会借机在中印边境搞些“小动作”。

巴基斯坦是最早与新中国建交的穆斯林国家之一,当年在国际社会普遍敌视中国的冷战背景下,巴基斯坦多次为中国仗义执言,支持中国重返联合国。

所以当巴基斯坦在战争中陷入困境时,我国出于“朋友有难,理当援手”的战略与道义,决定坚定站在巴基斯坦一边。

印巴战争期间,印度在中锡边境(即今中印边境东段)加紧修筑工事,意图防范中国。我方侦察到印度在中国一侧“侵占区域”构建军事设施,这被视为严重挑衅。中央迅速作出反应,决定向印度发出强硬警告,维护边境主权。

原本我国拟定给印度一天内拆除工事的最后通牒,但当毛主席得知细节,思索后提出,时间太紧,容易让印度陷入绝境,逼得狗急跳墙。要斗而不破,张弛有度。

经过讨论,毛主席主张将时限延长至72小时,既保持中国的强硬立场,又给予印度体面退让的空间。

这份命令一经发出,立刻引爆国际舆论。

真正的强国,不在于频繁发出“通牒”,而在于有能力用智慧与力量,化解危机,维护和平,塑造公正的国际秩序。

面对中国的72小时通牒,印度高层陷入巨大压力。最终,印度在规定时间内悄然撤除了相关工事,避免局势进一步恶化。

这场外交对峙,以中国“不战而屈人之兵”告终,彰显毛主席战略智慧的同时,也确立了中国在南亚的新威信。

巴基斯坦深感中国雪中送炭,两国关系由此迈入全天候战略合作的新阶段。此后,中巴经济、军事、外交合作全面铺开,奠定了铁杆兄弟的基础,中巴经济走廊的构想,亦可追溯至那一时期的战略合作基础。

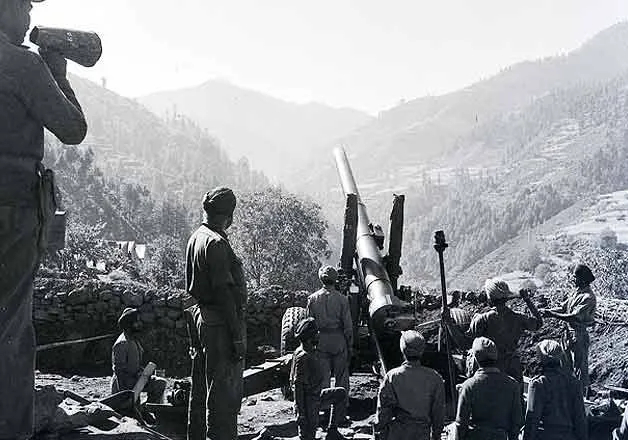

印巴交锋后,双方都自称胜利第二次印巴战争开始后,双方在旁遮普平原展开大规模坦克战,动用上千辆战车,场面堪比二战末期的库尔斯克会战。

其中,印度装备以苏联T-55为主,巴基斯坦则拥有美制巴顿坦克,双方互有胜负,伤亡惨重。

除了坦克大战,印巴空军也曾多次激烈交战。印度依靠数量优势展开空袭,巴基斯坦则凭借美式战机奋力抵抗。双方战机损失接近百架,平民区亦遭波及,战争波及范围不断扩大。

最后在联合国与苏联斡旋下,双方于1965年9月22日接受停火,次年1月签署“塔什干协议”。

这次战争,印巴双方都自称胜利。印度觉得自己巩固了对印控克什米尔的控制权,增强了民族自豪感;巴基斯坦则认为,虽未实现战略目标,但成功抵御印度攻势,避免了领土的大规模丧失。

可实际情况是,这次战争两国共计伤亡超过1万人,经济遭受重创,社会动荡,军政关系恶化,可谓是两败俱伤!

此后,巴基斯坦意识到,以本国的常规力量实在难敌印度,开始寻求发展核武器作为战略平衡手段。

印度亦加快国防现代化,埋下未来冲突与核威慑的伏笔。

结语说完历史,再看今日的中印关系,虽有摩擦,但在经贸、区域合作上也保持了一定的理性。而中巴依旧是“铁杆兄弟”,但也需防范被外部势力利用遏制中国。

如今印巴边境依旧枪声频传,克什米尔仍是全球最危险的军事对峙区之一。民族仇恨、宗教极端主义在社交媒体时代愈发激烈,和平谈判遥遥无期。1965年的教训已表明,南亚任何一次局部冲突,都可能引发大国牵连,甚至失控。如何推动印巴和解、加强区域经济一体化,才是破解宿命对抗的长远之策。