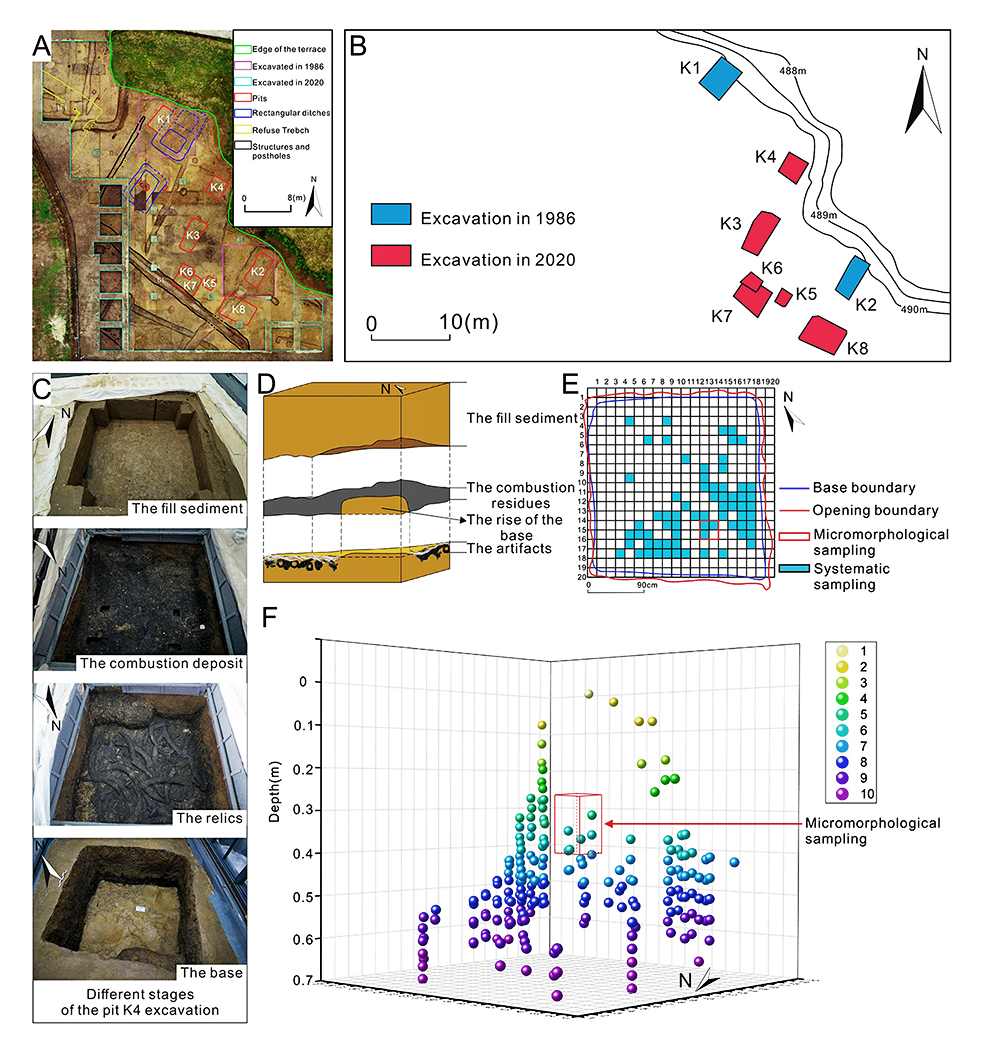

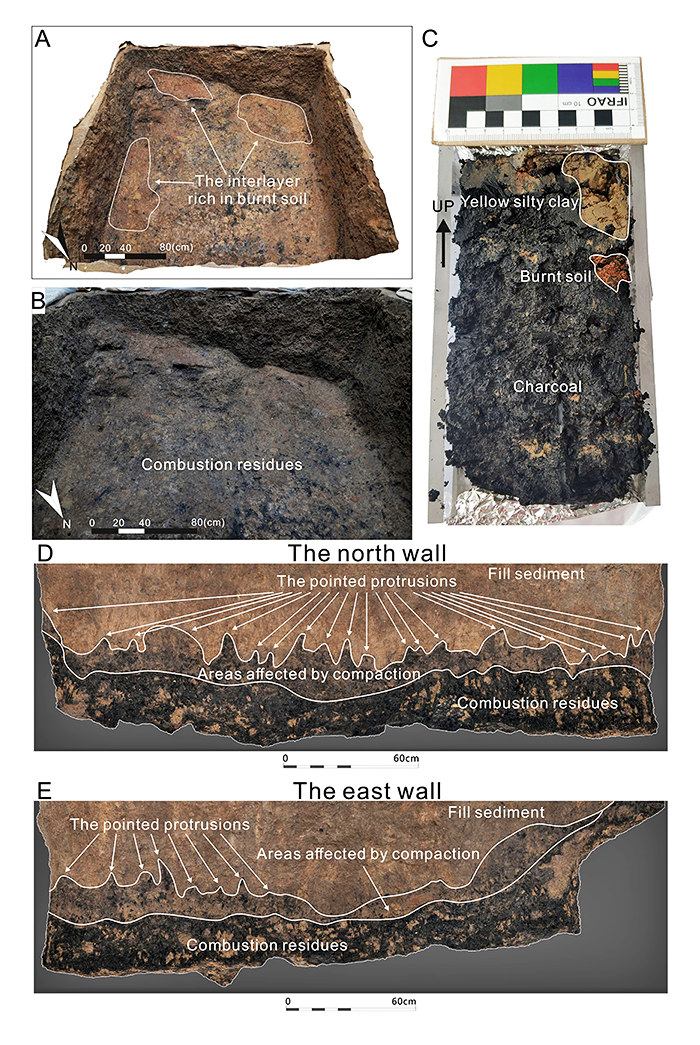

四川省文物考古研究院与首都师范大学等单位近日在《考古科学杂志》上发表的研究成果,通过系统的多学科检测与分析,为理解三星堆埋藏坑的性质提供了关键的科学证据。研究显示,坑壁土壤未见红化、烧结等高温受热特征,也缺乏从中心向外连续递减的温度变化梯度。这些微观证据明确表明,坑内本身并未发生大规模、持续性的焚烧活动。因此,坑中出土的大量灰烬、炭屑、灼烧过的骨渣与象牙等燃烧残留物,应是由他处焚烧后,再被集中搬运至此进行掩埋的。

(来自四川考古公众号)

这一结论直接颠覆了以往将三星堆坑定性为“祭祀燎祭坑”的核心前提。 它引发出几个必须重新审视的关键问题:

首先,关于时间框架的重新界定。如果坑址仅是“搬运掩埋地”而非“祭祀燃烧现场”,那么目前考古测年所确定的“商末周初”这一时间节点,其内涵便需要精确化。它只能代表这批器物最终被埋入地下的时间,而无法等同于它们被焚烧毁损的时间,更远非这些青铜器、玉器、金器最初被铸造与隆重使用的年代。将三星堆青铜文明的高度简单锁定在“商末周初”,实际上是混淆了文明的“终结掩埋时刻”与“兴盛发展时期”,在方法论上可能严重压缩了该文明发展的历史纵深,因而是不科学的。

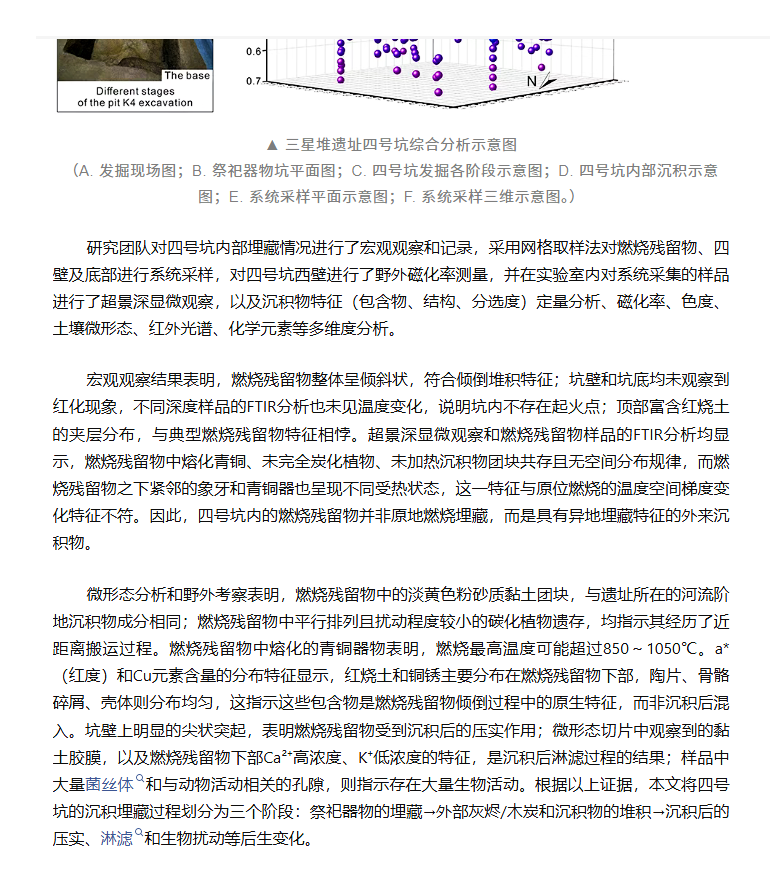

三星堆遗址四号坑综合分析示意图(A. 发掘现场图;B. 祭祀器物坑平面图;C. 四号坑发掘各阶段示意图;D. 四号坑内部沉积示意图;E. 系统采样平面示意图;F. 系统采样三维示意图。)来自四川考古

其次,关于埋藏行为性质的再思考。“祭祀坑”的命名,潜移默化地将这一重大考古现象纳入了一种常见的、周期性的宗教行为范畴,这容易导向一种潜在的认知简化,即认为三星堆古国是在一次常规祭祀后“主动埋藏”了这些器物。这种理解无形中可能矮化了该事件的特殊性与背后可能蕴含的重大历史变故。新的证据要求我们摆脱这一习惯性认知,去探索更符合“异地搬运掩埋”这一特征的解释模型。

四号坑宏观观察结果(来自四川考古)

那么,何处才是最初的“燃烧现场”?何种事件会导致如此多国之重器被焚烧、毁损后再行掩埋?一个更具整合性的解释方向,指向了“大型灾后祭奠”的可能性。 常规的、持续性的国家祭祀活动,理应在固定的神圣空间内举行。三星堆古城内已发现的青关山大型建筑基址(其规模为商代已知最大单体建筑之一,且拥有独特的双层结构),很可能正是这样的核心神庙或祭祀中心。可以推测,这些掩埋坑中的瑰宝,最初是陈列并应用于此类神圣殿堂之中的。

三星堆青关山遗址和复原示意图(来自网络)

一场突如其来的、毁灭性的灾难(可能是特大火灾、地震或社会剧变),摧毁了这些神庙。劫后的人们,怀着对神灵的敬畏、对灾变的恐惧或对往昔的追忆,从废墟中清理出这些已被火烧烟燎、部分损毁的圣物,在城外特定地点举行了一场庄严而沉痛的集体性仪式。他们将器物有意识地击打、变形(或许具有“送葬”或解除其灵性的宗教含义),然后将它们与祭祀残留物一同安葬,形成了今天我们所见到的、具有浓厚“祭奠”色彩的埋藏坑。

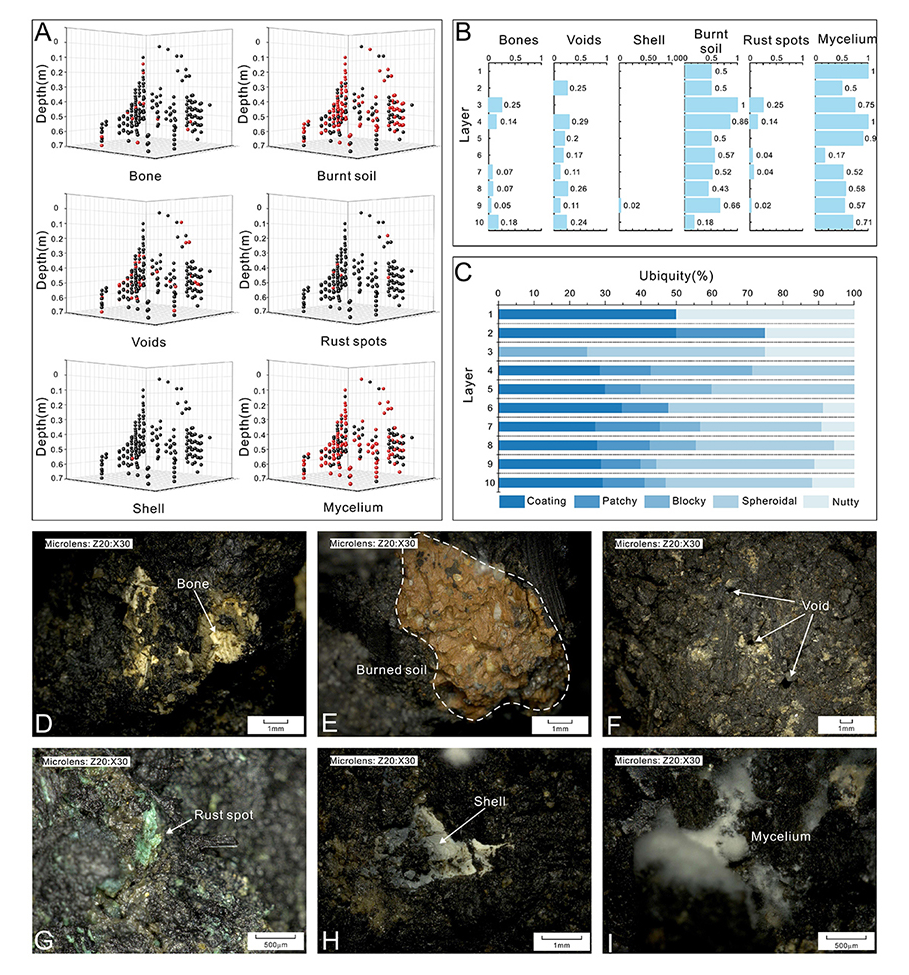

燃烧残留物中各类包含物的分布及代表性示例(来自四川考古)

这一灾难事件的规模与影响或许是区域性的。其发生的时间点(大致在商末周初)与中原商王朝的覆灭期接近,这可能并非偶然。它暗示着在公元前一千纪初期,中国大地可能经历了一个充满动荡与变迁的时期,重大自然或社会灾难可能是同时冲击三星堆古国与商王朝的共性背景之一。三星堆的埋藏坑,因而可能不仅仅是一个古国祭祀行为的遗迹,更可能是一个辉煌文明在遭遇骤然断裂时,举行的一次悲壮的历史性告别与文明总结的实物见证。这一定位,非但不是矮化,反而是对三星堆文明所达到的组织复杂度及其历史命运深刻性的更高层次认识。