元朝末年,红巾军起义席卷天下,各路英雄纷纷崛起,逐鹿中原。朱元璋夺得江山,建立大明王朝,看似历史的必然,实则是多方势力角逐后的结果。足以与他一争高下的势力不在少数,他们的兴衰与朱元璋的崛起相互映照,让这段历史充满了变数。

一、与朱元璋势均力敌的核心势力1. 陈友谅——最强大的挑战者

- 势力范围:占据湖广、江西大片地区,以武昌为中心,控制长江中游咽喉。

- 实力分析:兵力最盛时达60万,拥有当时南方最强大的水军,战船规模远超朱元璋。他出身红巾军核心派系,号召力强,控制着鱼米之乡,经济基础雄厚。

- 与朱元璋的差距:陈友谅军事实力占优,但战略决策激进(如孤注一掷发动鄱阳湖之战),内部凝聚力弱(多靠武力裹挟,将领忠诚度不足)。朱元璋则以“高筑墙、广积粮、缓称王”稳步发展,更擅长笼络人心与精准布局。

- 可能性:若鄱阳湖之战中陈友谅未中流矢而亡,其水军优势或可逆转战局,很有可能会取代朱元璋。

2. 张士诚——最富有的枭雄

张士诚

- 势力范围:占据苏南、浙北,以苏州为中心,囊括当时全国最富庶的地区(如松江、杭州)。

- 实力分析:兵力约30万,坐拥鱼盐之利,商业发达,财力冠绝群雄。其统治区域相对稳定,百姓负担较轻,初期口碑较好。

- 与朱元璋的差距:张士诚满足于“偏安一隅”,缺乏统一野心,对扩张态度消极(曾多次拒绝与陈友谅联手夹击朱元璋)。朱元璋则以“逐鹿天下”为目标,战略主动性更强。

- 可能性:若张士诚能及时联合陈友谅,形成南北夹击之势,朱元璋腹背受敌,胜负未可知。他的“保守性”注定了难以成为最后的赢家。

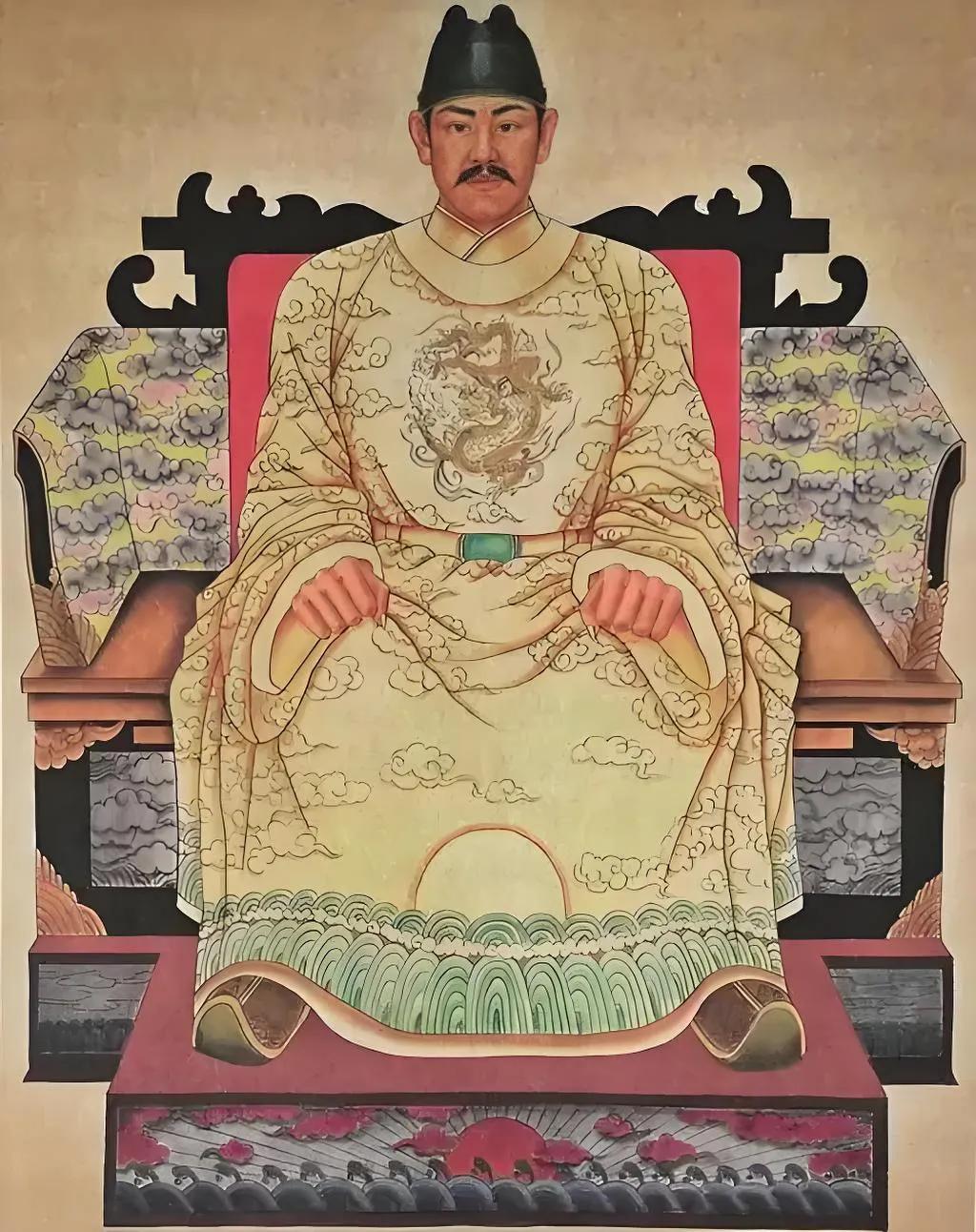

3. 小明王韩林儿——名义上的天下共主

韩林儿

- 势力范围:虽无实际地盘,作为红巾军创始人韩山童之子,是“龙凤政权”的象征,朱元璋、郭子兴等早期红巾军势力均名义上受其节制。

- 实力分析:拥有“天命所归”的政治号召力,是红巾军各部名义上的核心。朱元璋早年“奉龙凤为正朔”,正是借助其名义凝聚人心。

- 与朱元璋的差距:韩林儿本人无治国能力,实际被刘福通操控,而龙凤政权核心区域(中原)在与元军的战争中逐渐瓦解,沦为傀儡。朱元璋则“借壳上市”,暗中发展自己的势力,通过“溺亡”事件取而代之。

- 可能性:若龙凤政权能有效整合红巾军各部,韩林儿或可成为“傀儡皇帝”式的统一象征,缺乏实权的他还是难以真正掌控天下。

二、区域性强藩:影响格局的重要力量4. 方国珍——最早崛起的沿海势力

方国珍

- 势力范围:占据浙东温州、台州、庆元(今宁波)等地,控制东南沿海。

- 实力分析:以海为家,拥有强大的海上力量,垄断浙东盐业与海外贸易,是朱元璋统一南方时的“东部屏障”。

- 与朱元璋的差距:方国珍始终以“自保”为目标,既不反元也不积极参与群雄争霸,兵力仅数万,缺乏扩张动力。朱元璋则视其为“肘腋之患”,在消灭陈、张后轻易将其收服。

5. 明玉珍——西南的独立王国

明玉珍

- 势力范围:占据四川、重庆及贵州部分地区,建立“大夏”政权。

- 实力分析:兵力约10万,凭借四川天险割据一方,境内相对安定,农业与水利发展较好。明玉珍本人深得民心,统治稳固。

- 与朱元璋的差距:地处偏远,与中原核心战场隔绝,难以参与逐鹿;明玉珍死后,其子明升年幼,内部动荡,后来被朱元璋所灭。

- 可能性:若能趁中原混战北伐,或可争夺关中,地理的局限使其难以成为全国性政权。

6. 李思齐与张良弼——北方元军残余势力

张良弼

- 势力范围:占据陕西、甘肃等地,是元朝在北方最具实力的汉族地主武装。

- 实力分析:拥兵数十万,控制关中要地,背靠元朝中央,装备精良(多骑兵)。

- 与朱元璋的差距:作为元廷“打手”,缺乏民心基础,内部派系林立(李思齐与张良弼常年内斗)。朱元璋平灭了南方的割据势力之后,就以“驱逐胡虏”为口号进行北伐,他也很快就被瓦解灭亡。

三、有影响力的其他割据势力7. 郭子兴——朱元璋的“起点”

郭子兴

- 红巾军早期领袖,朱元璋的岳父与早期靠山,占据濠州(今安徽凤阳)。势力范围有限,却为朱元璋提供了最初的军队与班底。其病逝后,朱元璋逐渐收编其部众,成为崛起的根基。

8. 陈友定——福建的“元廷忠臣”

陈友定

- 占据福建全境,是少数始终效忠元朝的汉族将领,多次击退朱元璋的进攻。因孤立无援,被明军消灭,是元朝在南方的最后堡垒。

9. 何真——岭南的“自保者”

何真

- 控制广东、广西部分地区,既不附红巾军,也不完全效忠元朝,以“保境安民”为主。朱元璋统一南方后,何真主动归附,成为明朝稳定岭南的重要力量。

10. 孛罗帖木儿与扩廓帖木儿——元朝内斗的牺牲品

孛罗帖木儿

- 两人均为元朝末年名将,拥兵北方,因宫廷斗争相互攻伐,严重消耗了元军实力。若他们能联手对抗红巾军,朱元璋北伐的难度可能会大幅增加。

四、朱元璋之成为最后赢家,关键在于他善于“博弈”

朱元璋

在实力上,陈友谅的兵力、张士诚的财力、明玉珍的地利,都有优于朱元璋之处。朱元璋的胜出,在于他精准避开了其他势力的短板:

- 战略定力:不急于称帝,而是先巩固根据地,再逐步扩张;

- 用人之道:善用李善长、刘伯温等谋士,徐达、常遇春等将领,团队凝聚力远胜陈友谅、张士诚;

- 民心向背:注重恢复生产、减免赋税,与张士诚的“重赋”、陈友谅的“残暴”形成对比;

- 时机把握:先灭陈友谅(最强威胁),再灭张士诚(最富后盾),最后北伐,节奏精准。

结语

结语历史的结果往往是多种偶然与必然的交织。元末群雄中,陈友谅、张士诚等人并非没有机会,只是朱元璋在关键时刻的选择更接近于“成功逻辑”。这段历史也证明:天下逐鹿,实力重要,格局与策略更重要。