再次踏上长治的土地,记忆不自觉地被拽回上次造访的场景。那时望着残存的古建筑,心里总有些怅然。这次故地重游,脚步还是不由自主地迈向了上党门——这座被列为全国重点文物保护单位第七批的古老建筑,像是城市记忆的锚点,牢牢系住了千百年的时光。

上党门的故事,得从隋开皇年间说起。彼时,它作为上党郡署的大门拔地而起,青砖灰瓦间透着行政中枢的威严。站在城门前,很难不联想到当年这里车水马龙的景象:身着官服的吏员匆匆而过,挑着担子的商贩在门口吆喝,报信的驿卒骑着快马扬起一路尘土。作为城市的"脸面",它不仅是出入的通道,更象征着权力的边界。可惜好景不长,北宋靖康年间,金兵的铁蹄踏破了这片安宁,熊熊烈火将这座建筑付之一炬,只留下满地瓦砾诉说曾经的繁华。

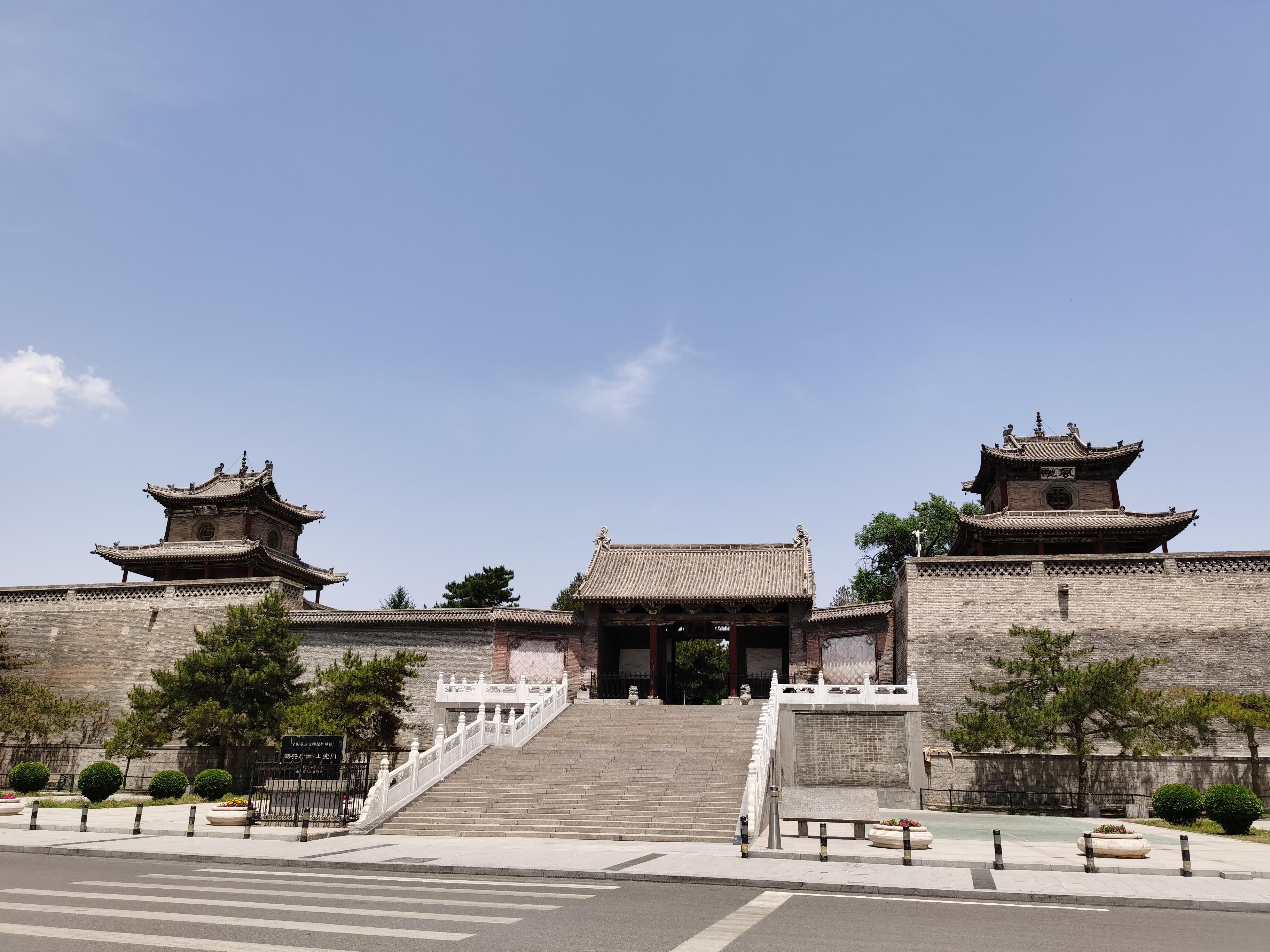

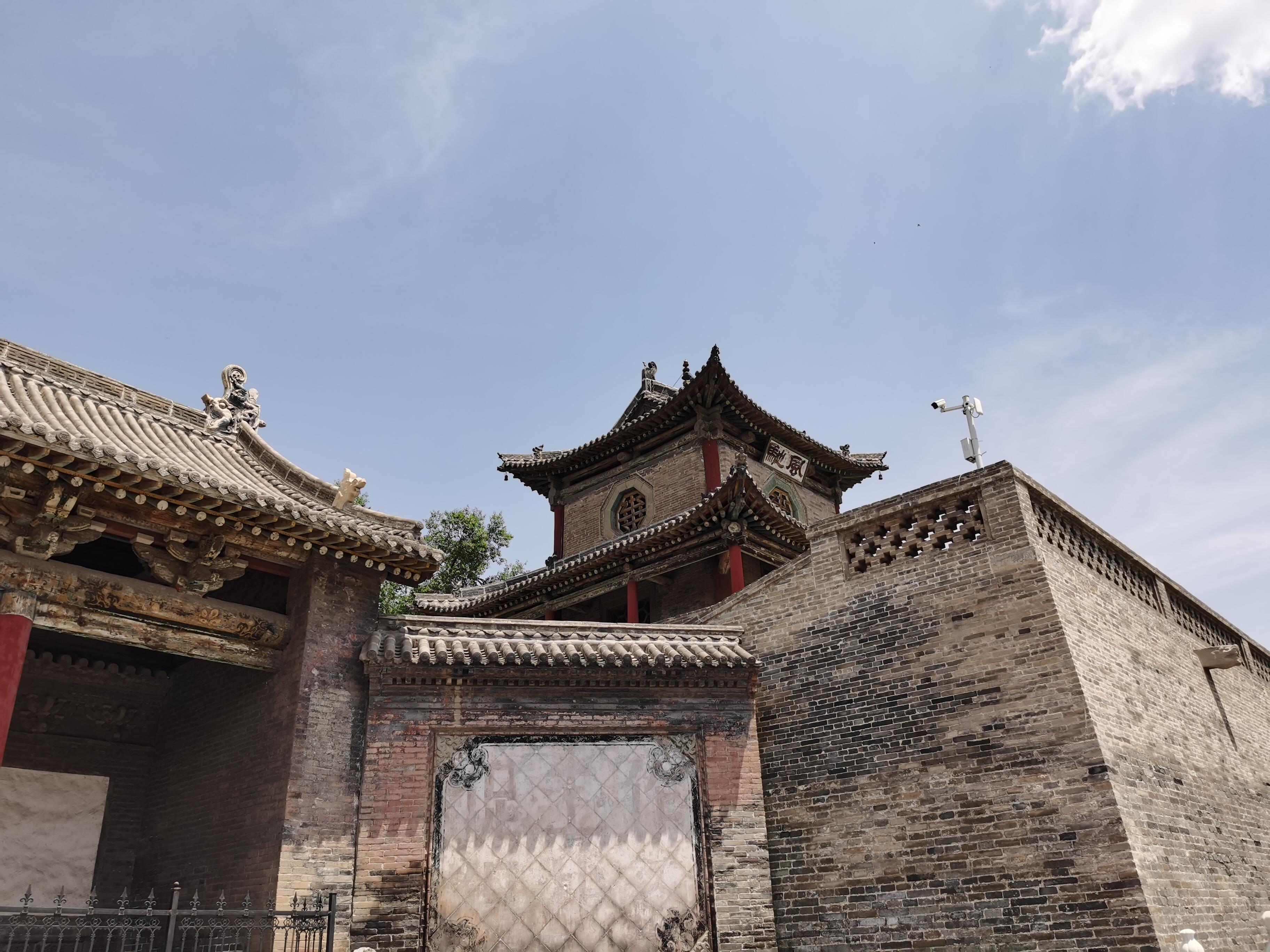

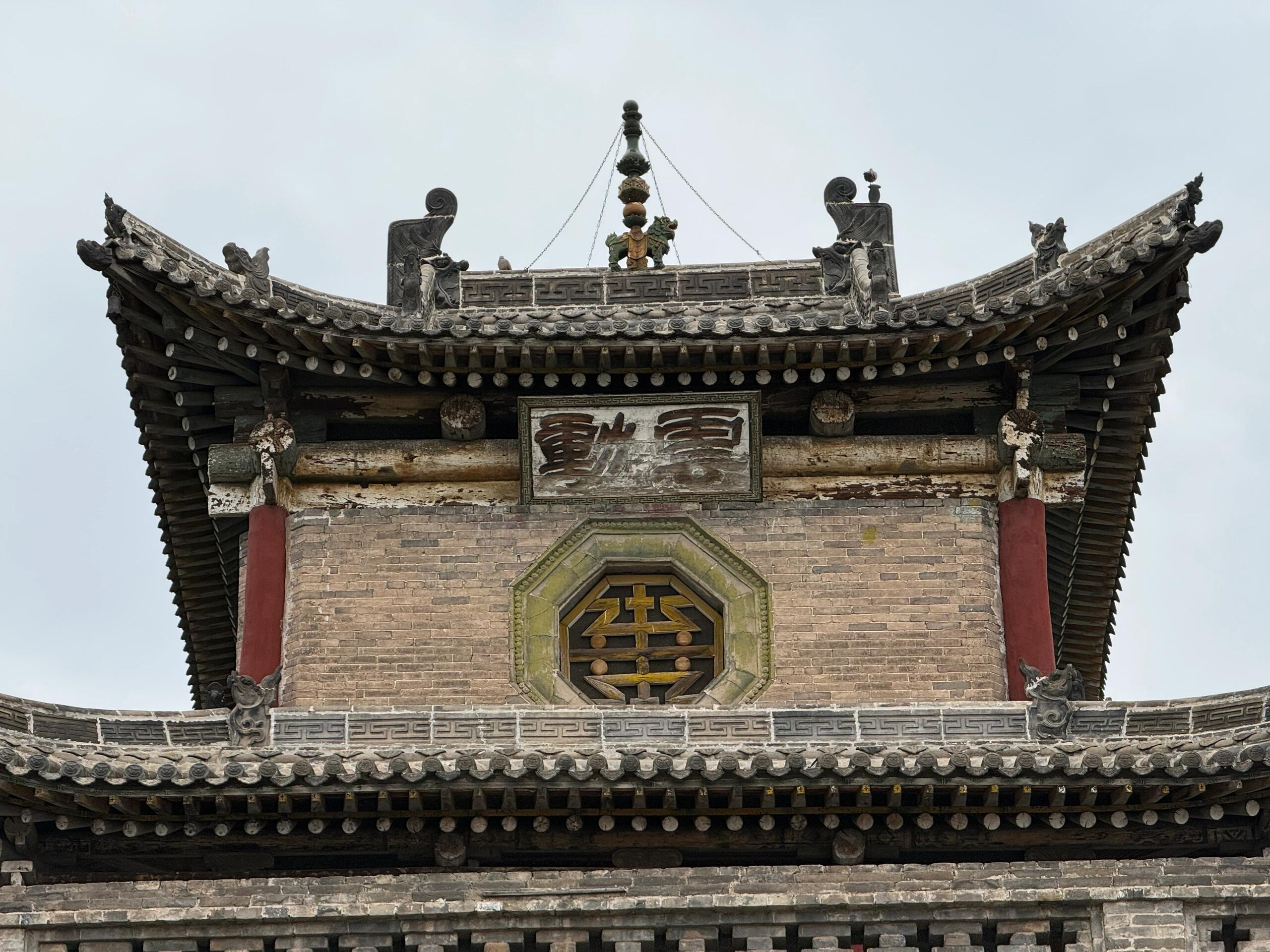

如今我们所见的上党门,主体是明洪武三年重建的产物。或许是出于对前朝覆灭的铭记,重建时不仅恢复了大门的形制,还增建了左右对峙的钟鼓楼。站在城门下仰头望去,夯土筑成的城台厚实稳重,砖石包砌的墙面布满深浅不一的裂纹,像是老人脸上的皱纹,每一道都刻着岁月的痕迹。城台上的门楼单檐歇山顶,飞檐微微上翘,斗拱层层叠叠,虽历经数百年风雨,仍保持着端庄的姿态。

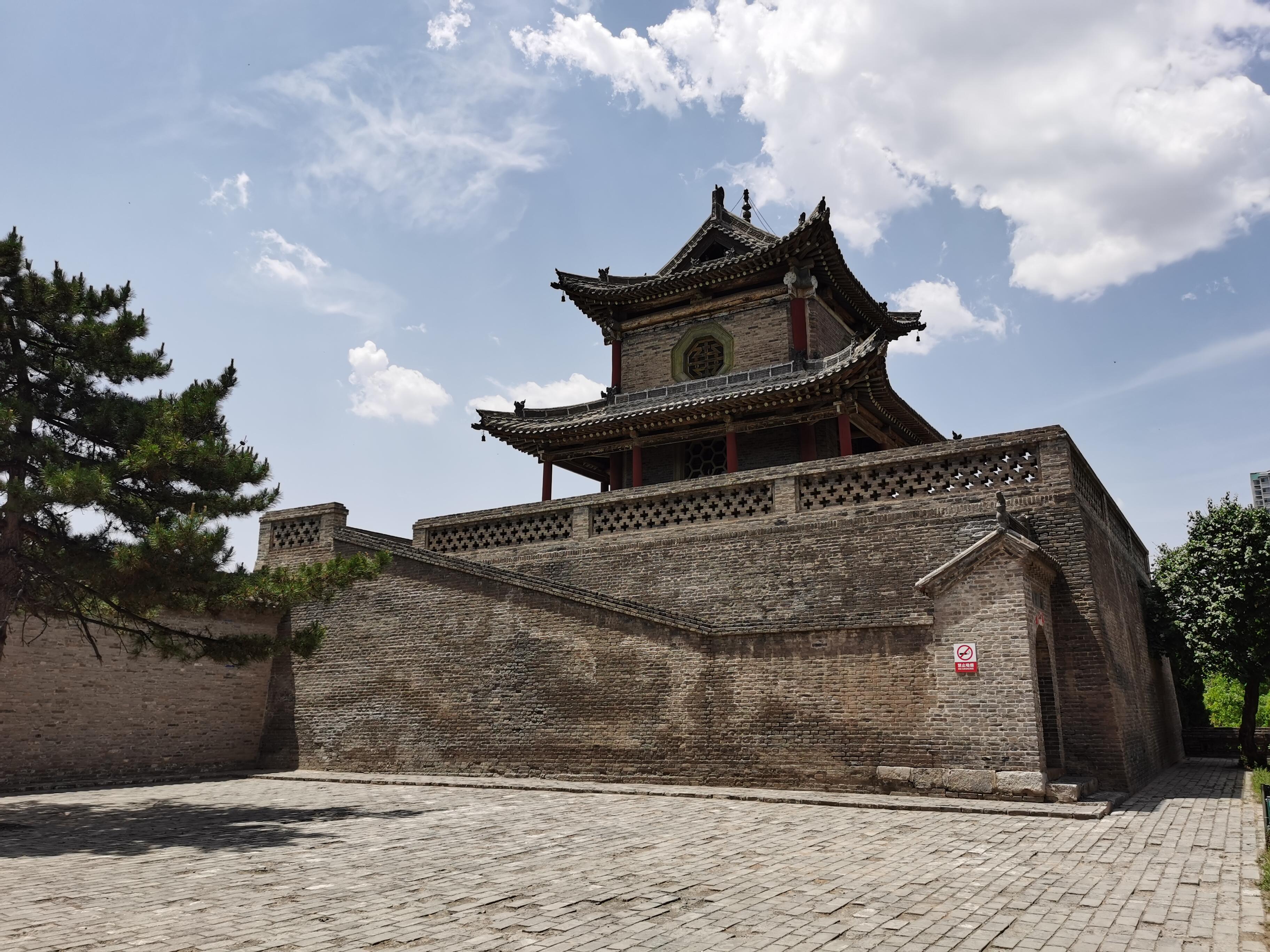

穿过门洞,脚下的石板路被磨得发亮,凹陷的纹路记录着无数行人的足迹。两侧的钟鼓楼如卫士般矗立,东侧钟楼内,那口锈迹斑斑的铁钟虽不再敲响,但仅凭其一人多高的体量,便能想象它曾经声震四方的气势。西侧鼓楼里,木质的鼓架已有些腐朽,鼓面也残破不堪,可闭上眼,仿佛还能听见古代更夫在此击鼓报时的声响,"咚——咚——"的节奏,曾是古城百姓作息的天然时钟。

作为古代上党郡乃至后来潞安府衙署的入口,上党门的功能远不止通行这么简单。这里曾是地方官员祭祀天地、祈求丰年的场所。每逢重要节气,城楼上便会摆起香案,官员们身着朝服,在氤氲的香烟中诵读祝文。同时,它也是地方治理的象征,重大政令在此颁布,百姓的冤情在此申诉。城门口的告示栏前,常常挤满踮脚张望的人群,新贴的布告、通缉的画像,都牵动着这座城市的神经。

然而,历史的车轮总是无情。到了民国时期,战火与动荡再次席卷这片土地。曾经宏伟的衙署建筑在岁月中逐渐倾颓,多数化作了断壁残垣。如今漫步在遗址附近,只能从散落的柱础、半截石碑中,拼凑出当年建筑群的规模。所幸,作为核心的大门和钟鼓楼顽强地保存了下来,成为那段历史仅存的见证者。

抚摸着城墙上斑驳的砖石,能感受到不同时代留下的印记。有些砖块表面光滑平整,显然是明代重建时的用料;有些则坑洼不平,带着战火灼烧的痕迹。城台上的瞭望孔,曾是守军警惕外敌的眼睛,如今却成了游客眺望长治城景的窗口。远处林立的高楼与近处的古建筑相映成趣,现代的车水马龙与古老的城门形成鲜明对比,让人不禁感叹时光的力量。

在周边居民眼中,上党门不仅是文物,更是生活的一部分。清晨,遛鸟的大爷在城门下闲聊;傍晚,放学的孩子在城台边追逐嬉戏。夏日的树荫下,老人们摇着蒲扇讲述过去的故事;春节期间,城门上挂满红灯笼,洋溢着喜庆的氛围。这座古老的建筑,早已融入了城市的血脉,成为长治人心中不可替代的精神坐标。

离开上党门时,夕阳的余晖洒在城楼上,为它镀上一层温暖的色调。回望这座饱经沧桑的建筑,突然意识到,它就像一位沉默的长者,见过王朝的兴衰,历经战火的洗礼,见证城市的变迁。虽然如今只剩部分建筑,但每一块砖石、每一处梁柱,都承载着厚重的历史,在岁月的褶皱里,静静诉说着属于长治的故事。