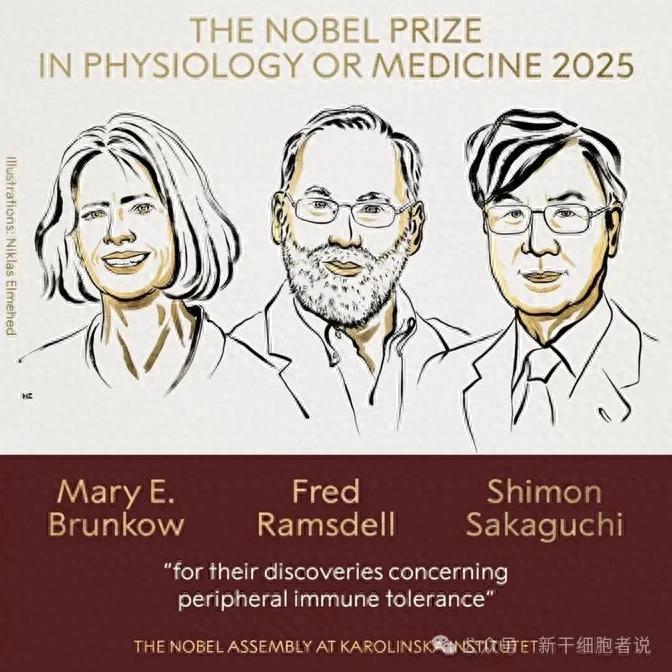

10月7日,诺贝尔奖的荣光再次洒向免疫学领域。三位国外科学家——日本免疫学家Shimon Sakaguchi、美国免疫学家Fred Ramsdell与Mary Brunkow因在“外周免疫耐受”方面的发现获奖。他们揭示的核心机制——调节性T细胞(RegulatoryTcells,Tregs)帮助人类理解了免疫系统为何不会反噬自身。诺奖评委会称,这一发现“从根本上改变了人类对免疫系统平衡的理解”。

诺奖表彰的是“从0到1”的科学发现,而理论走向临床,更需要“从1到100”的产业建构。当全球目光聚焦于诺奖的领奖台时,产业界的目光早已投向了下一个战场:如何将Treg这一神奇的“免疫刹车”,变成可惠及患者的临床疗法?而在这条赛道上,一位中国科学家和他背后的产业化力量,正在关键处落子。

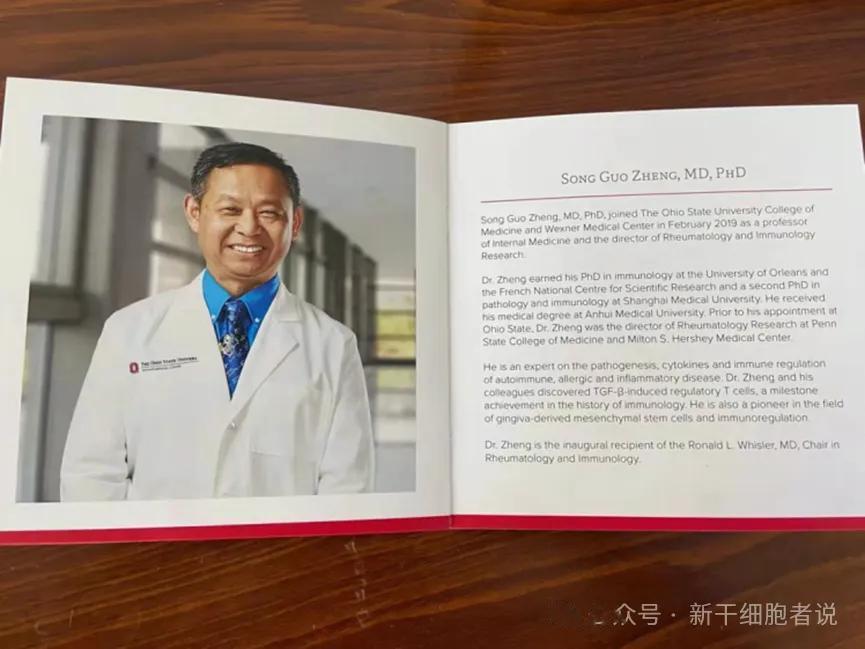

答案,藏在一个名为“诱导性Treg” 的技术里,它的关键奠基人之一,正是今年与诺奖失之交臂的中国科学家——郑颂国。

俄亥俄州立大学授予郑颂国冠名讲席教授晚会邀请函上对他的介绍

图片来源:新浪财经

从“天然”到“诱导”:Treg疗法的关键一跃

今年诺奖表彰的,主要是在体内天然存在的Treg,也叫nTreg。然而,nTreg 在临床应用中面临数量稀少、体外扩增困难、炎症等疾病状态下功能不稳定等挑战。这就像发现了一种稀有的“治愈矿藏”,却缺乏大规模开采和精炼的技术。

而郑颂国教授团队最早于2002年就开发了体外诱导的iTreg的独特方法和理论体系,证明这类细胞在体外即可通过信号调控获得免疫抑制表型与功能,并在多种动物模型中成功控制炎症和自身免疫反应。这一成果也被美国官方评论为免疫学历史上里程碑式的成就之一。

另外,郑颂国团队也首先报道了nTreg在炎症环境中的不稳定性,并开发出了全反式维甲酸(atRA)修饰稳定nTreg的先河。这已经成为二代最新的Treg,并且在他的指导下正在开展预防和治疗疾病的临床试验中。

这一系列发现为 Treg 的规模化诱导、标准化制备及疾病特异性应用提供了坚实基础,使“免疫耐受”从概念走向可工程化的临床现实。

若说诺奖得主奠定了Treg研究的“理论基石”,那么郑颂国则搭建了“从实验室到病床”的桥梁,这是免疫疗法从“发现时代”迈向“工程时代”的标志性一步。正如2006年日本科学家山中伸弥因“诱导多能干细胞(iPSC)”获诺奖(而非天然干细胞),iTreg对nTreg的人工优化,同样是推动科学落地的关键创新。

暂未获诺奖认可,却紧握产业未来的钥匙

科学史常有遗憾,如同陈列平教授之于PD-1、张峰教授之于CRISPR,郑颂国教授之于iTreg的贡献,也尚未被诺奖委员会“看见”。此次虽与诺奖失之交臂,但郑颂国团队早已将目光投向了产业转化的未来,他与中国安徽某生物医药企业的战略合作,正是这条转化之路的有力证明。

2024年10 月,“调节性T细胞生产工艺开发和临床应用研究”项目启动会举行。这一项目是“学术权威+产业落地”的深度合作,郑颂国团队提供核心技术,合作企业则在产业化体系建设上提供成果转化与落地支撑。

据了解,该项目目前正在与中国科学技术大学第一附属医院、安徽医科大学第二附属医院合作开展多个临床适应症,均处于IIT阶段,其中移植物抗宿主病(aGVHD)预防和治疗项目,将取得国内外领先的成果,能显著改善aGVHD疾病程度,降低死亡率。

除GVHD 外,项目还布局了多个临床前的试验方向,覆盖高发自身免疫病与疑难病症,包括:系统性红斑狼疮(SLE)、类风湿关节炎(RA)等。

这些布局的背后,是“临床需求导向”的清晰逻辑。根据卫健委统计数据显示,我国自身免疫性疾病患者约8000万人,现有治疗手段多存在副作用大、疗效有限等问题,Treg 疗法若能成功落地,将为这些患者带来 “精准免疫调控” 的新选择。

科学的光芒,不仅属于诺奖台上的获奖者

在全球范围内,Treg疗法被视为自身免疫病、器官移植等领域的革命性希望,谁能率先在这一领域取得突破,谁就将拿到通往千亿市场大门的钥匙。

目前,国内Treg疗法赛道仍处于早期,近乎空白。在诺奖照亮Treg细胞的免疫价值后,也许,郑颂国团队与中国企业前瞻性的布局和临床策略,已悄然确立了其“解题者”与“领跑者”的身份。

未来,当“免疫刹车”真正成为可调控的治疗手段时,我们或将更清晰地认识到:科学的光芒不仅属于领奖台,也属于那些将理论转化为生命希望的实践者,而在这条路上,中国科学家与中国企业,一定会成为其中不可或缺的力量。

— END —

新干细胞者说

- 科普 情怀 责任 -