北宋汴梁放榜那天,街上挤得全是盼着“一举成名”的书生,唯独柳永站在贡院外的榜单前发愣。

他从上到下把那一排排金光闪闪的名字扫了三遍,“柳三变”这三个字连影子都没有。

那时候的他大概没料到,自己接下来要写的东西,不是求官的策论,而是首发泄不满的“牢骚”,可就是这牢骚,居然能传一千年,到现在还被人念叨。

柳永原名柳三变,家里可不是普通人家。

他爹柳宜是工部侍郎,管着百工、屯田、山泽这些事儿,家族里好些人都是靠科举当的官。

在这种环境里长大,柳永打小就受着正经的儒学教育,才思比一般孩子灵多了。

他14岁就写了篇《劝学文》,里面那句“学则庶人之子为公卿,不学则公卿之子为庶人”,现在读着都能感觉到少年人的冲劲。

那时候他就立下志向,要靠自己的本事考科举、当大官,不辜负家里的期待。

老实讲,这种出身加才思,换谁都会觉得前途一片光明吧?

18岁那年,柳永收拾行李离开家乡,往汴京赶去参加科举。

路过杭州的时候,他特地去拜谒了两浙转运使孙何。

孙何这人出了名的刚正,还特别爱才,当时杭州是两浙路的首府,有钱又热闹,算是“东南第一州”,能得到孙何的认可,在江南文人圈里就能站稳脚。

柳永给孙何递了首自己写的《望海潮·东南形胜》,里面“有三秋桂子,十里荷花”那句一出来,当场就惊艳了所有人。

后来这词被杭州的歌伎拿去传唱,不管是官员宴饮还是百姓聚会,都要唱上两句。

柳永就这么靠着一首词,在江南彻底出了名。

本来想,他带着这名气去汴京考科举,怎么也能顺顺利利的。

毕竟那时候他的词都传遍大半个南方了,谁不夸一句有才?可谁能想到,汴京的考官们,根本不买他的账。

落榜后的“叛逆”:《鹤冲天》为啥敢怼皇帝?柳永到了汴京,第一次参加科举就没中。

他当时肯定懵了,自己的词明明那么多人喜欢,怎么到了科举这儿就不行了?其实不是他写得不好,是那时候的科举标准跟他的词风压根合不来。

宋真宗那时候,科举刚改了规矩,特别看重对经典的理解和政治远见,推崇的是杨亿他们搞的“西昆体”。

西昆体的词辞藻华丽,还爱用典故,写的不是咏史就是咏物,看着特别“雅”。

可柳永写的呢?全是男女之间的感情、市井里的生活,比如茶馆里的闲聊、歌伎的心事,在考官眼里,这就是“淫冶讴歌之曲”,说他写的“华而不实”,没有家国情怀。

第一次落榜,柳永还没放弃,觉得可能是自己准备得不够。

后来他又连着考了几次,比如咸平五年、景德元年那两次关键考试,结果每次都名落孙山。

一次又一次的失败,换谁都扛不住吧?他心里的不满和不甘,估计跟潮水似的往上涨,慢慢就开始怀疑这科举制度到底公不公平。

最后一次落榜后,柳永实在忍不住了。

他跑到汴京的一家青楼里,点了酒,喝得醉醺醺的。

那时候的青楼跟现在想的不一样,不是只用来寻欢的地方,汴京的瓦舍勾栏特别热闹,青楼里常聚着文人,大家一起聊词、写词,歌伎还会把新写的词唱给客人听。

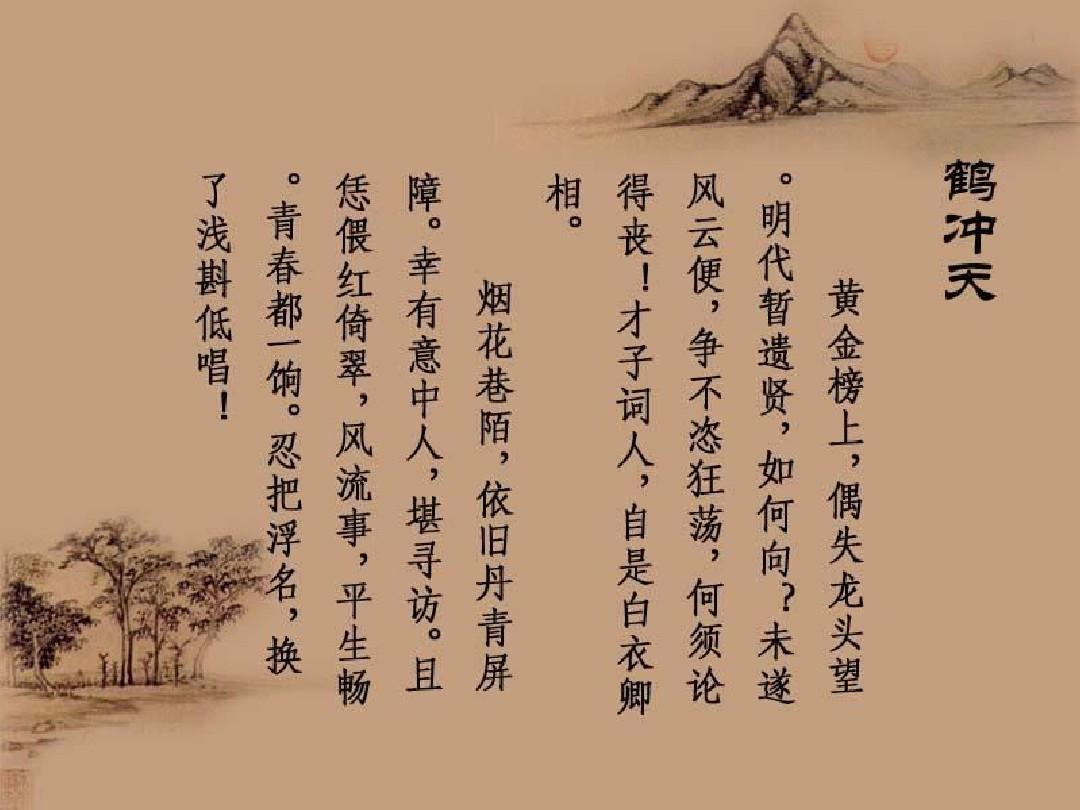

柳永醉眼朦胧的,拿起笔就在墙上写,写出来的就是那首《鹤冲天·黄金榜上》。

“黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向?”

开头就把落榜的委屈说透了,后面更直接,“才子词人,自是白衣卿相”“忍把浮名,换了浅斟低唱”。

这话搁当时,简直就是跟科举制度叫板。

这词很快就传开了,先是青楼的歌伎唱,后来老百姓也会哼了,最后居然被官员奏给了宋真宗。

皇帝一看就火了,觉得柳永这是在挑战皇权,看不起科举,直接下了批示:“且去填词,何要浮名!”还把柳永列进了科举黑名单。

搞不清宋真宗当时咋想的,就因为一首词,直接断了人家的仕途,也太较真了点。

从“奉旨填词”到余杭县令:柳永的另一种成功被皇帝点名“且去填词”,柳永的仕途算是彻底没指望了。

换一般人,可能早就消沉了,可柳永偏不。

他干脆就认了这个“奉旨填词”的身份,还在自己的词里自称“奉旨填词柳三变”,这份豁达也是没谁了。

他不再盯着科举,把所有心思都放在写词上。

后来他还离开汴京,去大江南北游历,苏州、扬州、鄂州这些地方都去过。

每到一个地方,他就把当地的风土人情、老百姓的悲欢离合写进词里。

比如他写苏州的《迷仙引》,写扬州的《临江仙》,全是接地气的内容,不像以前的词只写贵族的生活。

他的词也不光靠歌伎传唱了,当时还有人把他的词刻成“词牌刻本”,在民间卖。

所以才有了“凡有井水处,皆能歌柳词”的说法,意思是只要有老百姓住的地方,就有人会唱柳永的词。

说实话,要是他真中了科举,天天忙着处理公务,说不定就写不出这么多好词了,仕途断了,反倒让他在词坛活出了另一番样子。

过了好些年,宋仁宗开了恩科,就是给那些以前没考上的人再一次机会。

柳永这时候改了名字,又去参加考试,这次终于中了进士。

那时候他都快50岁了,算是大器晚成。

他被任命为余杭县令,到了任上,没想着混日子。

他积极整顿当地的吏治,那些贪官污吏被他狠狠惩处了一番;还帮老百姓解决难题,疏浚了南湖,让农田能更好地灌溉;又整顿市场,鼓励大家种地、做买卖,余杭的经济慢慢就好起来了。

很显然,他的才思不光能写词,用来治理地方也很管用。

柳永这一辈子,从意气风发的少年才子,到屡试不第的落魄文人,再到“奉旨填词”的专业词人,最后还成了为民办事的县令,人生起起落落,却从来没丢过对词的热爱。

他的《鹤冲天》,本来是首发泄不满的“牢骚”,最后却成了千古绝唱。

为啥这词能传这么久?不是因为词藻多华丽,是因为柳永在里面写了真实的自己——不服输,不被别人定的标准绑架。

他说“才子词人,自是白衣卿相”,意思是就算不当官,有才华的词人也能活出自己的价值。

现在咱们追梦想的时候,也常遇到不顺,比如想找的工作没考上,想做的事没人支持。

这时候想想柳永,可能就会明白,成功不是只有一条路。

没必要盯着别人眼里的“好前程”,只要守住自己的热爱,坚持下去,说不定也能像柳永一样,在属于自己的领域里,留下属于自己的“千古绝唱”。