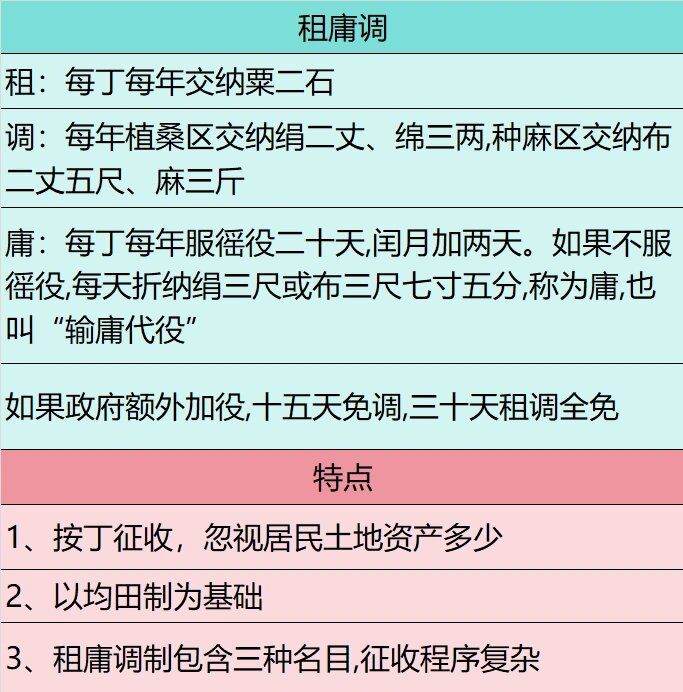

唐朝前期主要的税收制度是租庸调制,它是以均田制为基础,以丁为单位,要求百姓交纳一定数量的谷物、布帛以及代役税。然而,到了唐德宗时期,租庸调制被两税法所取代,即将租庸调及杂税合并为户税、地税。两税法核心是“惟以资产为宗,不以丁身为本”,即税收的依据不再是丁口,而是资产。此外,租庸调制以实物形式征收,两税法则是将实物折算成货币进行征收。本文主要详细聊聊租庸调制。

早在孟子书里即有粟米之征,力役之征,布帛之征,分别对应唐朝的租、庸、调三种项目。

隋朝沿用北魏以来的租调制,租调数量比北周轻,农民服役时间也短。唐朝在隋朝的基础上,秉承轻徭薄赋的宗旨实行租庸调制。

租是唐朝政府配给百姓以耕种的田地,等百姓到了规定年龄则将田地归还政府。在百姓被授田时期,唐朝政府规定他们要负担相当的租额,毕竟权利和义务对等嘛。

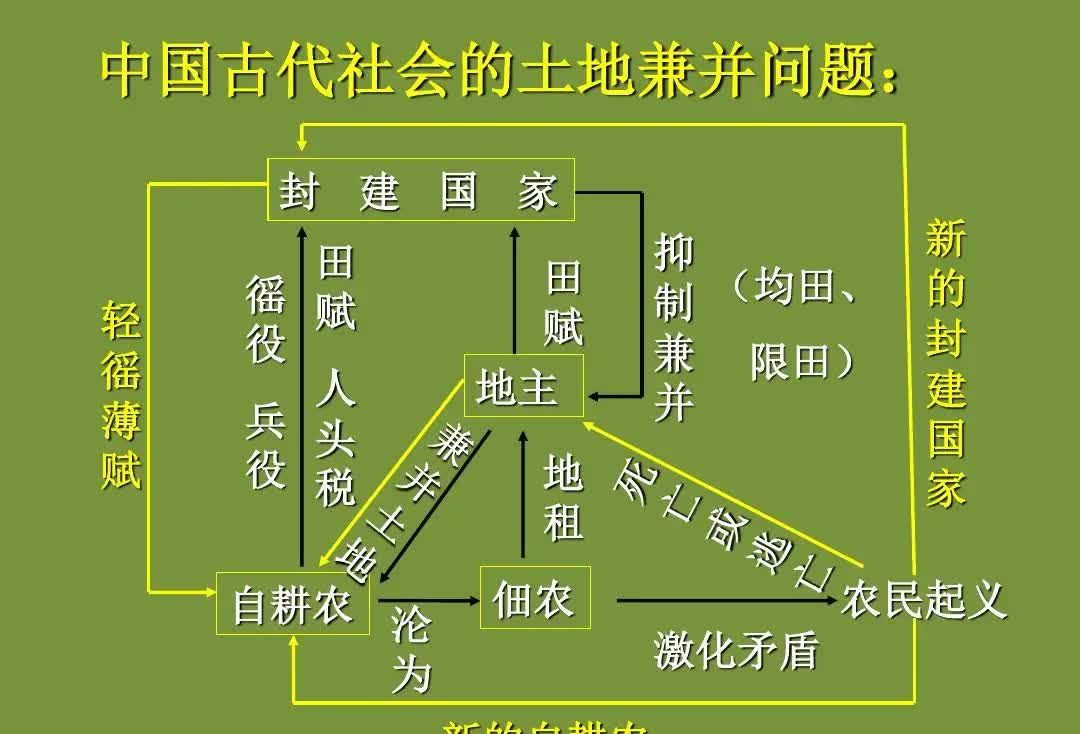

租的收取基础在于均田制度,均田制沿袭自北魏。这里顺便聊聊古代的井田制,它是将一定面积的农田分为9个方块,周围的8块田为私田,耕户自己耕种,私田收成全部归耕户所有;中间那块田是公田,由周边8户共耕,收入全归封邑贵族所有。井田制与均田制的核心区别在于井田制是商周时期奴隶社会的土地国有制度,土地名义归周王所有、实际由贵族世袭使用,禁止买卖且以劳役地租为主;均田制是北魏至唐前期封建社会的土地分配制度,国家将无主荒地分配给农民,部分土地可继承或有限买卖,以实物租调赋税为主。

说到租额,唐朝规定每丁每年要向国家交纳粟二石,仅为四十税一,较之汉代三十取一,确实是更少了。

“庸”说的是百姓对国家的义务劳役。唐朝规定每人每年服役二十天,闰年加二日;假如朝廷若不需要百姓服役,则每丁可按每天交纳绢三尺或布三尺七寸五分的标准,只要百姓交足二十天的数额也可以代替役。唐朝较之汉朝每人每年服役三十天,唐朝百姓的负担也更小了。

“调”是一种土产贡输,也就是各地百姓将各地土产贡献给朝廷,一般是征收丝织物和麻织物。按照唐朝制度,每年植桑区交纳绢二丈、绵三两,而种麻区则交纳布二丈五尺、麻三斤。

唐代租庸调制的逻辑是先让百姓有田地,他们种田自可向朝廷纳粮。正常耕种田地的是壮丁,这些人可在农闲时期为国家义务服役。最后,有丁有田,那顺理成章有家,农业社会里男耕女织,家庭最主要的产出是织丝织麻,国家自然要征收他一部分的盈余。唐朝租庸调制度总结起来就是有田始有租,有身始有庸,有家始有调。

唐代租庸调制,大体比汉代定额更轻,百姓负担相对较轻,说得上是一种轻徭薄赋的制度,这是唐制较胜于汉制之所在。

唐代租庸调制的施行,使许多地方的荒地被开垦出来,唐朝政府的赋税收入有了保障,府兵制也得到巩固,这些都使唐朝富强起来,为贞观之治、开元盛世奠定了基础。

那为什么这么好的制度到了唐朝中期就执行不下去了,为什么还要改为两税法呢?

一个原因就是均田制被破坏了。均田制是租庸调制的基础,然而随之唐朝人口不断增加,政府已经没有多余的土地来继续分给新增人口,领田者所得土地不足,但却要缴纳与领田百亩一样的税额,非常不公平;另外,由于很多贵族、官僚户和其他特殊身份之人可以不交税,而且唐朝中期放宽土地买卖,导致土地兼并严重,很多失去农田的百姓还要继续交税,这些原因导致很多百姓不得不选择逃亡以逃避税收。

另一个原因就是唐朝中期的户籍数据混乱。本来租庸调是各地官府依照完整户籍来征收赋役的,唐朝的人口册是非常完善的,而且动态跟新。

然而这项工作非常繁琐,毕竟一个偌大的国家普遍经常地调查登记改动校对这些数据,而且丝毫不能有疏忽与模糊,这非常需要政府人员兢兢业业的工作态度。随着唐朝步入开元盛世,这些工作人员难免开始懈怠起来,一些数据开始失真,千里堤坝溃于蚁穴,而且一些豪门贵族也为了一己之私从中舞弊,最终户籍数据混乱,租庸调制也因此维持不下去了。

钱老在《中国历代政治得失》一书的序言就说道:就历史经验论,任何一制度,绝不能有利而无弊。任何一制度,亦绝不能历久而不变。这世上永恒不变的就是一直在变化,制度是死的,人是活的,所以制度根据不同时期的情况进行动态调整是必要的!

参考文献:《中国历代政治得失》

配图源于网络,版权归原作者所有,侵删。