好,您要找的是一位能聊透唐伯虎行书,还能让大伙儿看得进去、学到东西的“老伙计”。没问题,咱们这就开聊,抛开那些云山雾罩的吹捧,就实实在在地看看唐伯虎这笔字,到底妙在哪儿。

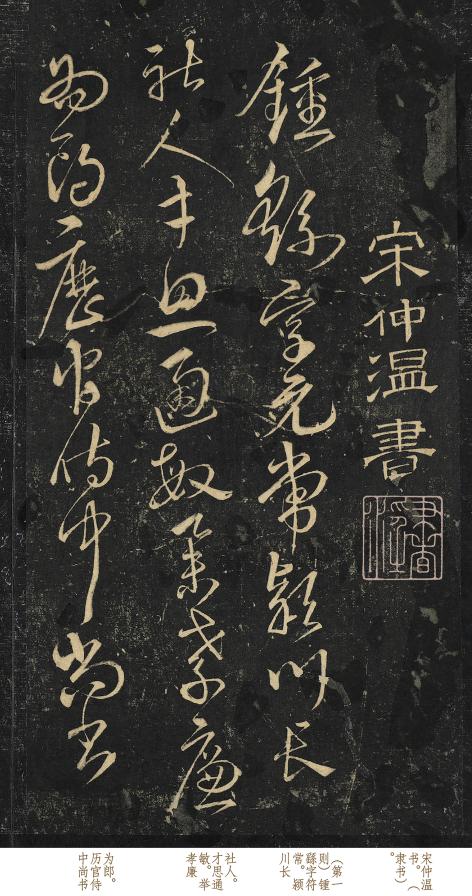

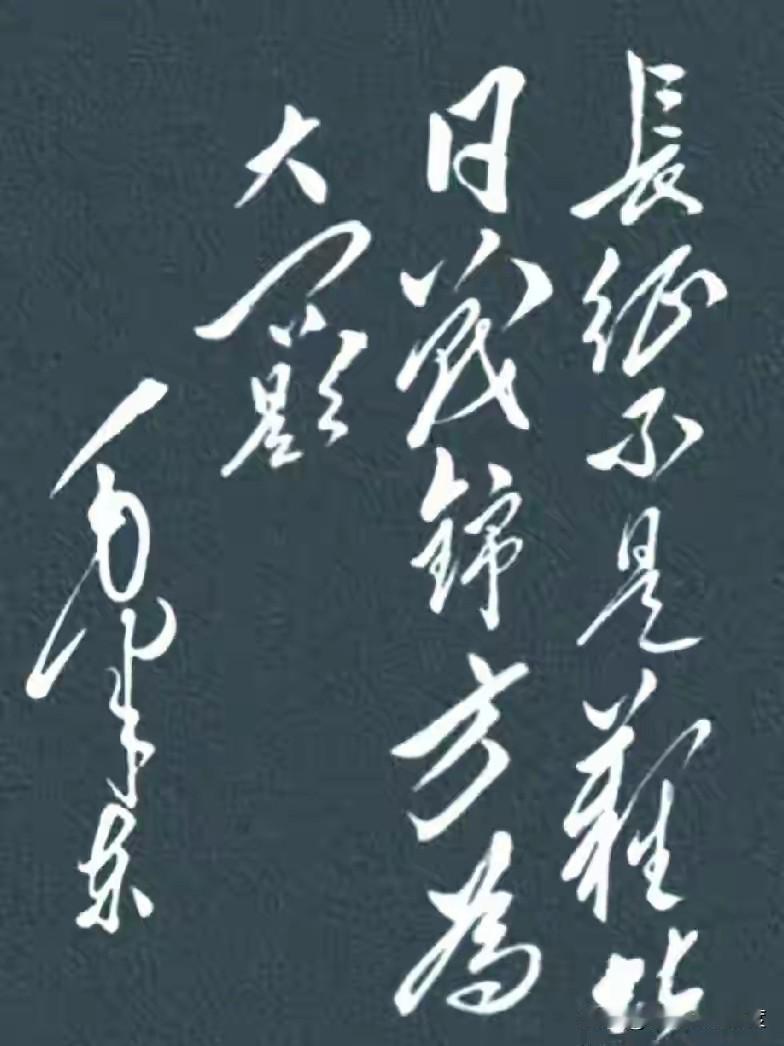

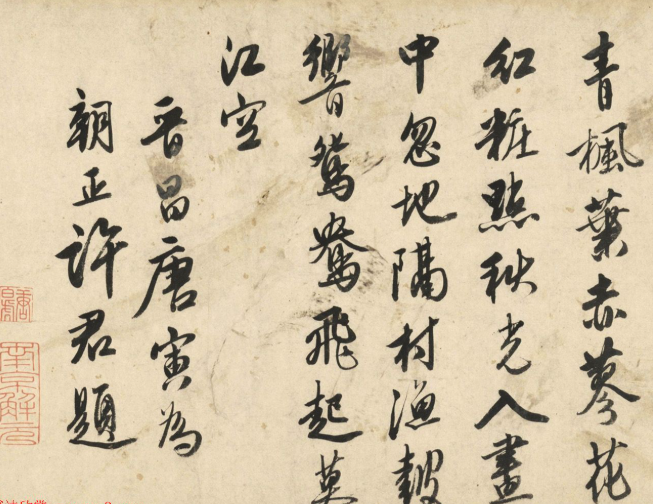

哎,不知道您有没有这种感觉,一提起唐伯虎,脑子里先蹦出来的可能就是周星驰电影里那个风流倜傥、点秋香的才子了。但咱们今天不谈那些戏说,就专心看他留下的墨宝——比如这幅《为许君题诗二首》。您看第一眼是啥印象?是不是觉得特别潇洒、流畅,看着就舒服?我头回见也是这感觉,但看得久了,琢磨得深了,才发现这份“舒服”背后,藏着唐伯虎极其深厚的笔墨功夫和精密的算计。这可不是他喝醉了酒随手一挥就能出来的东西。说白了,看唐伯虎的行书,您不能光看个热闹,觉得“哎呦,写得真帅”就完了。那等于入了宝山空手而归。咱们得学会看门道,看他这笔是怎么运的,字是怎么搭的,气是怎么贯的。今天,我就陪着您,像拆解一台精密的机械一样,把唐伯虎这笔字一点一点地看个明白,保准您看完之后,再去看别的行书作品,眼光都能毒辣几分。

笔法 - 起收使转的“微观世界”

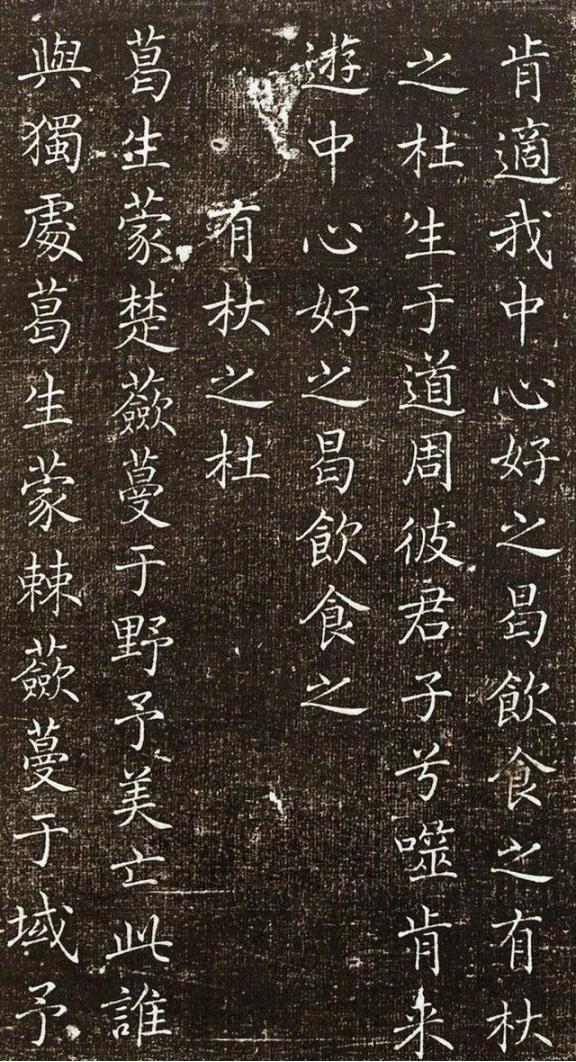

咱们先从最细微的地方说起——笔法。说白了,就是毛笔怎么下纸、怎么行走、怎么收起来。唐伯虎在这上头,是个玩“锋”的高手。您仔细盯着帖里的任何一个笔画看,它的起笔往往不是直愣愣地戳下去的,而是有个非常细微的“小动作”。可能是笔尖轻轻一逆锋,像个跳水运动员先做个准备动作,或者顺势露锋切入,显得干净利落。这叫“起笔丰富”,避免了单调。

行笔过程中,他对手上力道的控制堪称一绝。您能清晰地感受到他提按的节奏。重按下去,线条就粗壮、浑厚;轻轻提起,线条就纤细、劲挺。这一粗一细,一重一轻,就像音乐里的节拍,让整个字充满了韵律感,一点都不死板。而且您注意看,他的笔画中间部分,总是饱满圆润的,这说明他大量运用了中锋行笔,让笔尖的力量贯穿到纸背,所以线条才那么有立体感,像是嵌在纸里一样,这就是古人常说的“力透纸背”。

到了转折的地方,最能见功夫。他可不是愣头青一样直接硬拐弯,那样会显得特别生硬、出圭角。他是怎么做的呢?要么用“提按”的技巧,在转弯前先把笔轻轻一提,再按下去转向,这样出来的角是圆润的;要么就用“圆转”,手腕暗暗一旋,线条就流畅地滑过去了,显得特别婉转自如。这些笔法上的精妙处理,是构成唐伯虎行书优雅格调的基石。

结字 - 疏密欹正的“空间魔术”

看完了单个笔画的“零件”,咱们再退一步,看看每个字的“组装”,也就是结字。结字这东西,说白了就是笔画怎么排兵布阵,字内部的留白怎么安排。唐伯虎是个营造空间感的高手,他的字,看上去漂亮,很大程度上是因为结构上的“险峻”与“平衡”玩得特别溜。

您看他的字,很少是四平八稳、方方正正的。他特别喜欢用“欹侧”的手法。比如一个字,左边的部分可能稍微写得低一点、收敛一点,右边的部分就写得高一点、舒展一点,通过部件之间的这种倾斜、错位,制造出一种动态的、看似不平衡的险势。但是,您别担心这个字会倒,他总能在下一个字,或者通过某个关键笔画,把这种“险”给拉回来,达到一种更高层次的平衡。这就好比杂技演员走钢丝,看似左右摇晃很危险,但他核心是稳的,所以才好看。

再一个就是“疏密对比”。他经常把一个字的某个部分写得很紧凑,笔画挤在一起,形成“密不透风”的感觉;而另一个部分则故意写得很舒朗,留下大块空白,形成“疏可走马”的效果。这种极致的反差,让他的字在视觉上极具张力,一点都不呆板。您试着遮住他字的一半,只看密的部分,或者只看疏的部分,都能感受到这种强烈的节奏变化。正是这种对空间的大胆切割和重组,让他的每一个字都像一个小型建筑,既有 stability,又有设计感。

章法与气韵 - 字里行间的“交响乐章”

单个字写得再漂亮,如果排在一起乱七八糟,那也算不上好作品。所以咱们最后就得看整篇的“章法”和“气韵”。把这幅字推远了看,您感受到的第一印象是什么?是不是一种行云流水般的畅快感?这就是章法布局和行气贯通的结果。

唐伯虎在处理行气上非常高明。您会发现,一行字写下来,它的中轴线并不是一条笔直的竖线,而是一条微微左右摇摆的“S”形曲线。每个字的重心,就落在这条看不见的、流动的曲线上。字与字之间,有的是靠细若游丝的“牵丝”实际连着,更多的是靠笔断意连的“意”连着。上一个字的收笔,其笔势和方向,已经为下一个字的起笔做好了铺垫和引导,这叫“承上启下”。所以您看整行字,气息是连绵不绝、一气呵成的。

在整体布局上,他也很注重“虚实相生”。有的地方字写得大些、重些,显得“实”;有的地方字写得小些、轻些,或者字间距拉得开些,显得“虚”。甚至一行之内,也有这种虚实变化。这就如同中国传统绘画里的留白,给整个画面留下了呼吸的空间,避免了拥塞和压抑感。墨色上,虽然我们是看印刷品,但也能推测其用墨是浓淡相宜,随着书写的节奏,自然会有枯湿浓淡的变化,这更增添了作品的层次感和音乐般的韵律。看这样的作品,您的视线会被不自觉地引导着,完成一次愉悦的“阅读旅行”。

聊了这么多唐伯虎行书的妙处,可能有朋友会问:那对我们这些书法爱好者来说,该怎么学呢?直接上手就临摹《为许君题诗二首》吗?我给您个实在的建议:最好不要。

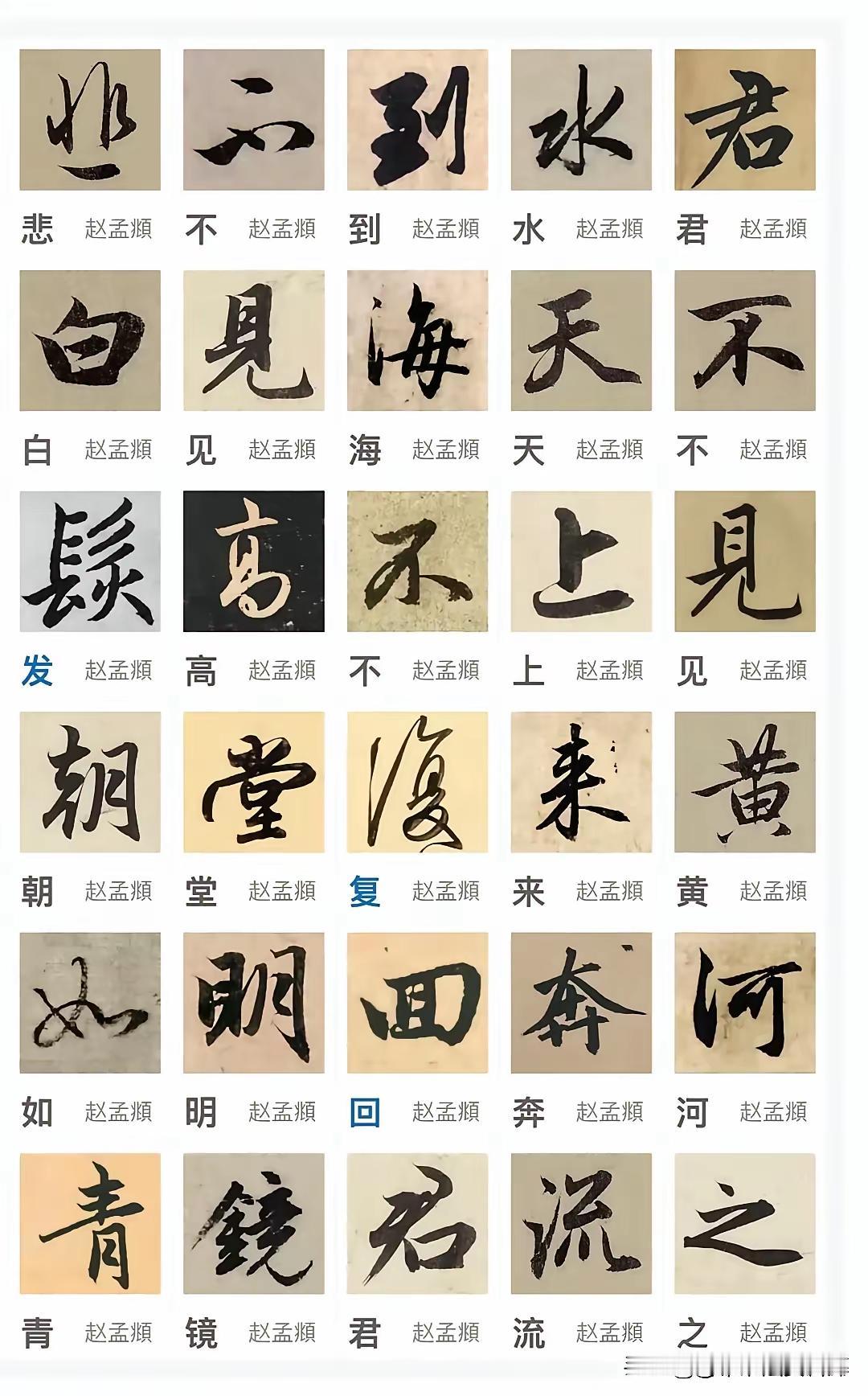

唐伯虎的字,好看是好看,但有点像“高级定制”,里面的技巧和变化非常丰富,直接学,很容易只学到表面的潇洒,而忽略了内在的骨力,搞不好就写飘了。我建议啊,您要是真心喜欢他这个调调,可以先打基础。比如,花点时间临临唐代欧阳询、颜真卿的楷书,或者王羲之的《圣教序》。先把笔法练稳定,把结字的规律搞明白。这就好比练武术,得先扎稳马步。

有了这个基础,您再回过头来看唐伯虎,感觉就完全不一样了。您会发现,他的潇洒不是乱来,他的变化是有根源的。这时候再上手去临摹,目标就不是要写得跟他一模一样,而是去体会他如何处理笔锋的转换,如何制造结构上的矛盾又统一它,如何让一行字活起来。您可以尝试着“意临”,就是抓住他行笔的感觉和神韵,不必斤斤计较于每个细节。平时读帖的时候,也多带着我们今天聊的这几个角度去观察,看的多了,眼力上去了,手上功夫慢慢也就跟上了。

#书法#