“儿子都快四十了,还没个正经对象,我这心里急得像火烧,夜里翻来覆去睡不着,早上一测血糖,比平时高了 2 个多!”

“老伴儿最近住院好几天了,我白天跑医院送饭,晚上回家还得惦记着家里的事,这几天测血糖,一次比一次高。”

“楼下邻居装修,叮叮当当吵了快一个月,我这觉也睡不好,饭也吃不下,血糖跟着乱了套。”

这样的场景在糖友的生活中并不少见。有研究显示,当糖尿病患者处于持续的心理压力下,其血糖波动幅度会增加 30% 左右,糖化血红蛋白水平也会上升 0.5%-1%,这背后藏着怎样的秘密?

压力影响糖尿病的

4大机制

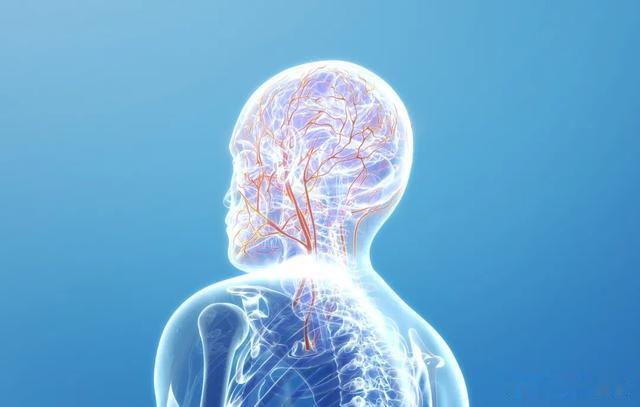

1、激素调节紊乱

北京大学第一医院内分泌科主任医师郭晓蕙指出,当人体处于压力状态时,身体会启动应激反应。此时,肾上腺会分泌更多的应激激素。这些激素会促使肝糖原分解,同时增加糖异生(即身体将非糖物质转化为葡萄糖的过程),从而导致血糖升高。

美国糖尿病协会的一项研究表明,长期处于高压力环境下的糖尿病患者,体内皮质醇水平持续高于正常范围,血糖波动幅度明显增大,糖化血红蛋白(GHbA1)水平也显著升高,这意味着他们的血糖长期控制情况较差。

2、神经调节失衡

压力过大会打破自主神经系统的平衡,使交感神经兴奋。交感神经兴奋一方面会抑制胰岛素的分泌,进而升高血糖。另一方面,交感神经兴奋还会促进胰高血糖素的分泌,胰高血糖素能促进肝糖原分解和糖异生,进一步推高血糖水平。

有研究对 100 名 2 型糖尿病患者进行观察,发现心理压力大时,患者交感神经活性增强,胰岛素分泌减少约 20%,餐后 2 小时血糖平均升高 2-3mmol/L。

3、生活方式改变

当人们承受巨大压力时,生活方式往往会出现不良改变。比如,可能会饮食不规律,出现暴饮暴食的情况,并且更倾向于选择高糖、高脂肪、高热量的食物来缓解情绪,这无疑会直接导致血糖升高。

同时,压力大还会使人运动量减少,身体消耗的能量降低,血糖的利用也随之减少,血糖水平自然上升。

4. 免疫功能受影响

长期的压力状态可能导致免疫功能紊乱,影响机体对胰岛素的敏感性。胰岛素抵抗增加,意味着身体细胞对胰岛素的反应变差,细胞也不能有效地摄取和利用葡萄糖,使得血糖不能及时进入细胞内被代谢,从而导致血糖升高。

相关研究表明,心理压力大的糖尿病患者发生胰岛素抵抗的风险比心态平和的患者高出 30%-40%。

糖尿病患者

缓解压力的5个方法

花一些时间学习各种控糖方法,并利用科技产品(如动态血糖检测仪、饮食记录APP、智能手环等)监测血糖波动与饮食、运动、睡眠、压力、用药等的关系,进一步找到适合自己的血糖管理方法。

1、运动锻炼

像散步、慢跑、瑜伽、太极拳等运动,能够促进身体分泌内啡肽等神经递质,这些物质被称为 “快乐激素”,可以有效改善心情,缓解压力。同时,运动还能提高身体对胰岛素的敏感性,有助于更好地控制血糖。

建议糖尿病患者每周进行至少 150 分钟的中等强度有氧运动,如快走,速度一般在每分钟 100-120 步左右;也可以选择每周进行 3 次,每次 20-30 分钟的力量训练等。

2、社交互动

与家人、朋友交流沟通,分享自己的感受和经历,能获得情感支持,有效释放内心压力。也可以参加糖尿病患者互助小组,在小组中,大家有着相似的经历,能够互相理解、互相鼓励、交流经验。

研究表明,经常参与社交活动的糖尿病患者,心理压力水平降低了 30%-40%,血糖控制情况也有明显改善。

3、培养兴趣

投入到自己喜欢的事情中,如绘画、书法、音乐、阅读、园艺等,能够转移注意力,让身心得到放松。当专注于兴趣爱好时,压力带来的负面情绪会被暂时抛在脑后。

患者可以根据自己的喜好,每周安排一定时间来从事兴趣活动,让自己从疾病和压力中解脱出来。

4、规律作息

保持规律的生活作息至关重要。充足的睡眠有助于稳定情绪,提高身体的抗压能力。每天尽量保证 7-8 小时的高质量睡眠,晚上尽量在 10-11 点之间入睡。

同时,定时进餐,避免熬夜,让身体的生物钟保持正常运转,有利于血糖的平稳控制。研究发现,规律作息的糖尿病患者,其血糖波动幅度比作息不规律的患者降低了 20%-30%。

5、饮食干预

适当补充一些有助于减压的营养素也很重要。像镁元素,能缓解神经紧张,南瓜子、黑巧克力都是不错的来源;Omega-3 可以抑制炎症反应,三文鱼、亚麻籽里含量丰富;还有低 GI 碳水,比如燕麦、芋头,能缓慢供能,避免血糖像坐过山车一样大起大落。

别让压力成了血糖的 “捣蛋鬼”。动一动、聊一聊、吃点对的东西,就能把它挡在门外。血糖稳了,笑容多了,这日子才有滋有味呀!