《孟子》有云:“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。”

这句千古名言,道尽了一个人成就非凡人生之前所经历的苦难与磨砺。

王传福,这个曾经籍籍无名的山村少年,15岁那年一夜成了孤儿,是嫂子的倾尽所有,才换来他继续求学的机会。

多年后,他从一个穷学生逆袭为中国首富,所做的第一件事,不是炫耀荣光,而是给嫂子在深圳买下一栋豪宅。

一个人的成功,是个人奋斗的结果,更是家庭温情的支撑。如今风光背后,是多少泪与恩的回响。

01 15岁失双亲,命运无情击打

1981年,王传福年仅15岁,父母因病相继去世,一场接一场的白事让原本贫寒的家庭雪上加霜。

那一年,他刚上初中,家里连一口像样的饭都吃不上。村子里的人都说,这孩子怕是要辍学放牛了。

他有个哥哥叫王传方,仅大他几岁,尚未成年,却不得不强撑起整个家。

而就在王传福以为人生即将走入黑暗深渊时,哥哥做了一个令人动容的决定——带着弟弟进城讨生活。

哥哥王传方在工地搬砖,每天累得腰都直不起来;嫂子张菊秀则在街头摆摊卖菜,风雨无阻。

他们把省下的每一分钱都给了王传福上学。

尤其嫂子,在最艰难的时候,咬牙变卖了自己的嫁妆,一件银镯、两床绣花被面、一只木箱,这些是她出嫁时唯一的体面,却都换成了弟弟的学费和生活费。

命运曾对这个少年极为残酷,但也给了他一盏温柔灯火,让他在风雨飘摇中看见希望。

02 嫂子倾囊相助,他发誓金榜题名

王传福并非天才少年,但他有常人少有的韧性。

他知道哥嫂对他倾尽所有,自己若不争气,实在对不起这份恩情。

高中三年,他穿着嫂子缝补过无数次的校服,一日三餐多半是咸菜配米饭。

班里的同学在谈梦想,他却常常在夜里偷偷擦眼泪,想着如何考出大山,回报这份深情。

1990年,王传福以优异成绩考入中南工业大学(现中南大学),主修金属材料专业。

哥哥知道消息那天,抱着他在破旧的小院子里痛哭:“你就是我们家的希望!”

1995年,他再次考取中国有色金属研究院研究生,主攻电池方向,开始步入科研行业。

那时的中国电池产业仍属萌芽期,但王传福却已经敏锐嗅到未来的商机。

而他寄回家的信中,最常写的一句话是:“哥,嫂子,我一定不会让你们失望。”

03 一间小作坊撑起百亿帝国

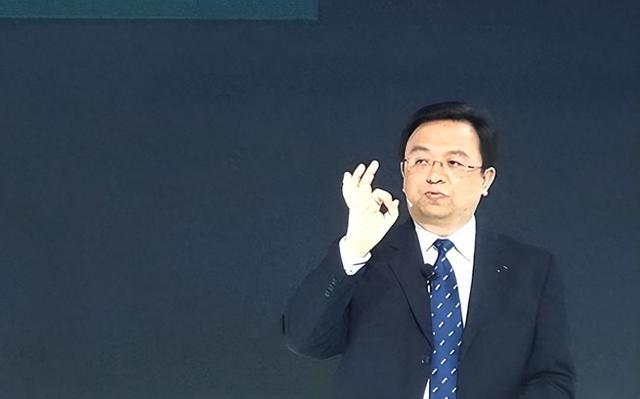

1995年,王传福做出了人生中最重要的一次决定:辞去“铁饭碗”,创立比亚迪。

当时他借了250万,在深圳郊区租下一间废旧厂房,连屋顶都是漏的,员工不足20人。

白天,他是老板;晚上,他是工人。搬货、装配、测试、打包,一人身兼数职。

为了节省人工,他常常干到凌晨三点,席地而眠。即便如此,工资仍不发一分,所有利润都再投入。

2003年,他带着比亚迪成功上市。

2008年,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦以18亿港币收购比亚迪10%的股份,一时引爆全球关注。

他的财富如火箭般飙升,2010年一举登上中国首富之位。

可即使拥有百亿身家,他依然没有忘记那个曾经为他变卖嫁妆、熬粥供饭的嫂子。

04 最深的恩情是回家

2011年,王传福在深圳南山为哥哥嫂子置办两套豪宅,一套自住,一套投资。

他不止一次说:“嫂子是我生命里的贵人,没有她,就没有今天的我。”

他给嫂子请了保姆,每月生活费亲自打卡。

逢年过节,不管多忙,他都会带着儿女去嫂子家吃饭。

他说:“嫂子做的菜,是这个世界上最有味道的。”

而嫂子张菊秀却总是笑着说:“他小时候爱吃我做的红烧肉,现在还是记得,没白疼他。”

王传福的人生,是一部现代版的“穷小子逆袭史”。

可这部励志剧最打动人的,并不是他的财富和地位,而是他对亲情的坚守、对恩情的回报。

他曾在一次采访中说:“人在最困难的时候,谁帮了你,那是你一辈子都不能忘的人。”

结语

有句话说得好:“人这一生,终究要还情债的。”有人选择遗忘,有人选择偿还。

而王传福,用一生的奋斗,换来对嫂子的深情厚报。

在这个利益至上的时代,他的故事像一缕阳光,照进人心。

他用行动告诉世人:成功,不是站得多高,而是是否记得出发的地方。

正如《道德经》中所言:“大成若缺,其用不弊;大盈若冲,其用不穷。”

真正伟大的人,不是那些耀眼夺目的巨富,而是那些知恩图报、以善回馈的人。