对待身体,也应像对待爱车一样,进行定期“年检”。心脑血管疾病的发展是漫长的沉默过程,而定期体检是穿透这层沉默、早期发现风险、及时干预的最有力工具。

发现“无状况”疾病:高血压、高血脂、高血糖、早期动脉粥样硬化(如颈动脉斑块)在早期往往没有明显状况,只能通过检查发现。

评估整体风险:体检提供的一系列数据,可以帮助你综合评估未来发生心脑血管事件的风险等级(低危、中危、高危),从而决定干预的强度。

监测治疗效果:对于已确诊的患者,定期复查是评估药物疗效、调整治疗方案和监测副作用的唯一依据。

提供健康基线:每年的数据连在一起,可以形成你个人的健康趋势图,比单次的绝对值更有意义。

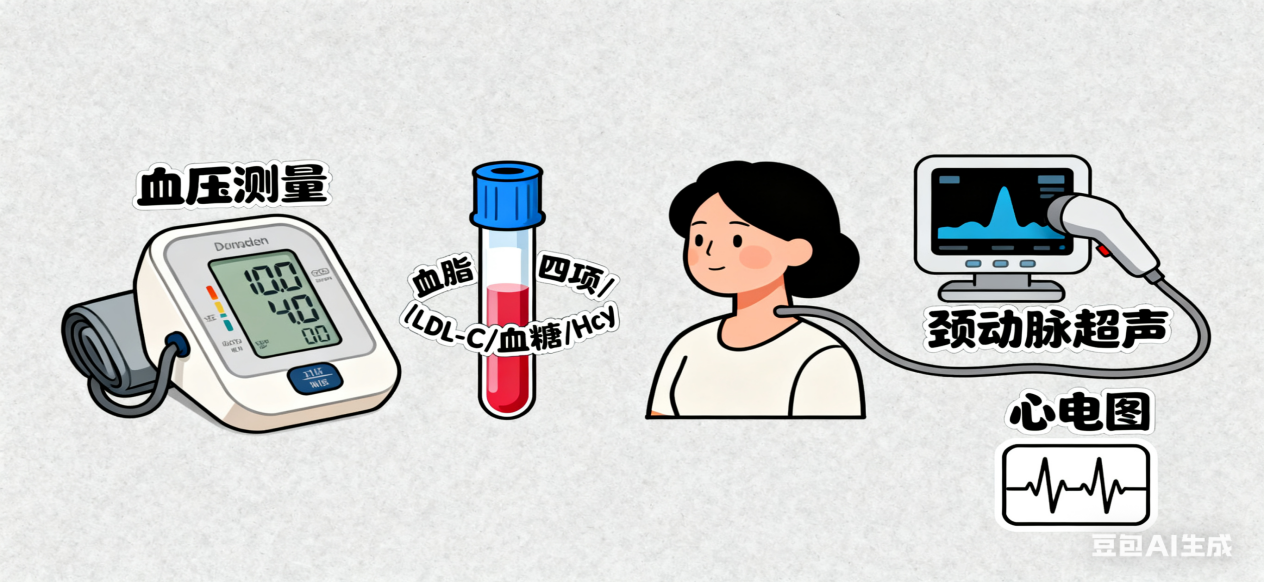

二、核心体检项目清单(针对心脑风险)

基本指标:

血压测量:家庭自测与诊室测量相结合。

体重、腰围:计算BMI,评估肥胖类型。

血液检查(空腹):

血脂四项:总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。LDL-C是核心关注指标。

血糖:空腹血糖(FPG)、糖化血红蛋白(HbA1c)(反映近3个月平均血糖水平,更稳定)。

同型半胱氨酸(Hcy):高水平是心脑血管病的独立危险因素。

影像学检查:

颈动脉超声:无创探查颈动脉是否存在内膜增厚或斑块,是窥视全身动脉粥样硬化情况的“窗口”。

心电图:筛查心律失常、心肌缺血等。

(可选)心脏超声:评估心脏结构和功能。

其他:尿常规、肝功能、肾功能等。

三、中西结合解读与对策

频率:≥40岁者,建议每年进行一次全面体检。有家族史、吸烟等高危因素者,应更早开始并更频繁。

正确看待指标:不要只看报告上的“箭头”,而要做好咨询,结合所有指标和你的个人情况综合解读。例如,即使血脂在“正常范围”内,如果你是极高危患者,你的目标值要比普通人低得多。

动态监测:建立健康档案,每年对比数据变化趋势。

中医视角:体检的理化指标为中医辨证提供了现代化的、客观的延伸和补充。中医可以在此基础上,进行更精细的“宏观辨证”与“微观辨证”相结合。

养生建议:根据体检结果和中医辨证,进行极具针对性的调理。血脂高、有斑块(痰瘀互结)者,注重化痰活血,食疗可用山楂、荷叶、木耳。血压高(肝阳上亢)者,注重平肝潜阳,可用菊花、决明子、天麻。对于体检明确发现血管斑块、狭窄等血瘀证客观证据的患者,都应在生活方式干预基础上,积极寻求药物治疗。

四、科学预防与养护

不要害怕体检,更不要对异常指标“鸵鸟心态”。体检的意义在于“知未病”、“治未病”,是在为你争取最宝贵的干预时间。拿到报告后,务必找专业人士解读,并制定或调整你的健康管理方案。这是对自己生命最负责任的投资。

基于体检报告的科学预防,关键是 “西医指标 + 中医辨证” 结合,制定个性化策略:

若体检提示血脂异常、有血管斑块倾向(西医指标),且中医辨证为 “痰瘀互结”,养护需双管齐下:一方面遵循西医建议控制血脂(如调整饮食、必要时服用他汀类药物稳定斑块);另一方面在医生指导下运用中医 “化痰活血” 的调理思路,例如使用丹红注射液等具有活血化瘀功效的药物,同时搭配快走、太极拳等适度运动,助力促进气血运行,从整体上改善身体内环境。

配合适度运动(如快走、太极拳,促进气血运行)。

若血压异常(如高血压前期或轻度高血压),结合中医 “肝阳上亢” 或 “阴虚阳亢” 的辨证,日常调理不仅要做好西医强调的 “限盐(每日<5g)、减重”,还要注重情志调摄(避免暴怒、焦虑)、规律作息(不熬夜),同时可借助菊花茶、天麻炖汤等食疗辅助平肝潜阳。

若已通过颈动脉超声等检查证实存在明确血管狭窄或斑块(“血瘀证” 客观证据),必须在严格生活方式干预(戒烟限酒、合理膳食、每周 150 分钟中等强度运动)的基础上,积极采取中西医结合治疗,在医生指导下搭配抗血小板药物(如阿司匹林)或活血化瘀类药物如丹红注射液、丹参注射液,实现 “既病防变”,防止病情发展为心梗、脑梗。

记住,真正的科学预防是动态、持续的过程:定期复检跟踪指标变化,根据最新的体检结果和身体状态,不断微调你的健康管理方案,让每一次体检都成为精准养护、守护健康的坚实基石。