三星堆文物与《山海经》的互证之旅——解码古蜀文明的神话考古

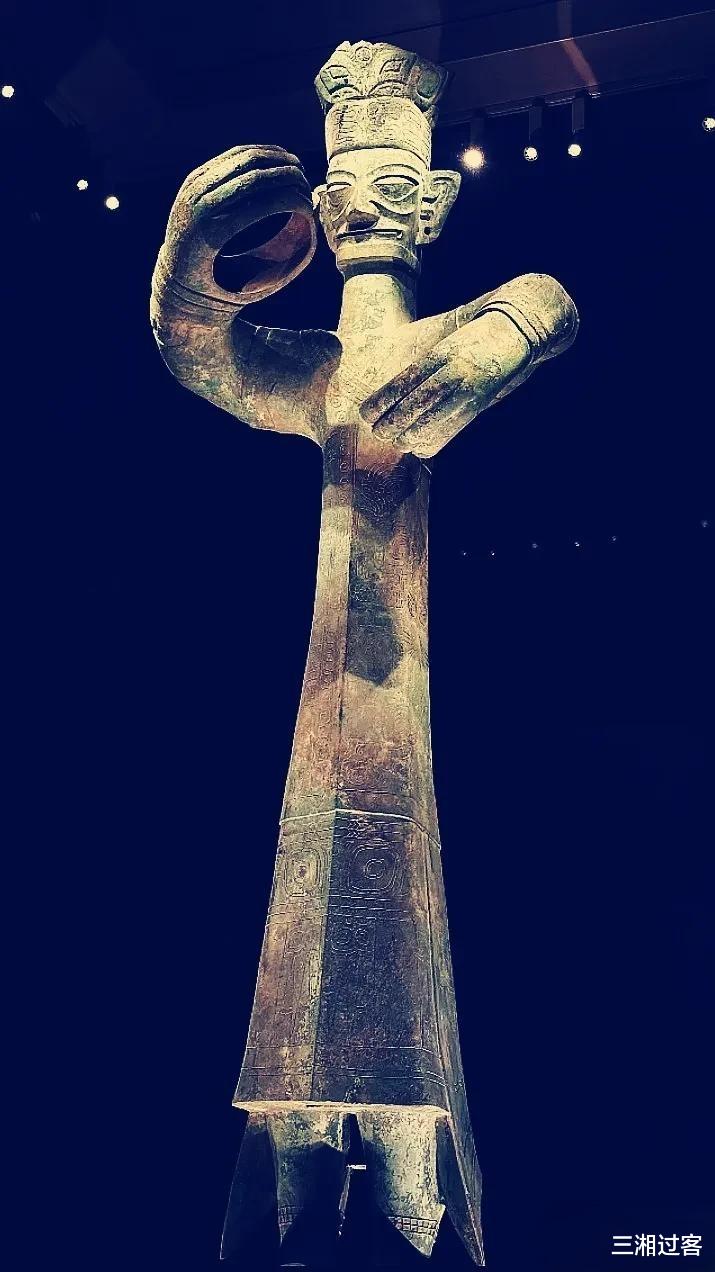

前言:青铜神树的惊天现世

1986年的那个夏天,四川广汉鸭子河畔的砖厂工人一锄头下去,竟刨开了一个震惊世界的文明密码。

当考古队员们从二号祭祀坑中清理出那堆碎成2479片的青铜残件时,没人能想到,这些沾满泥土的金属碎片,竟能拼凑出一棵高达3.96米的青铜神树。

更令人毛骨悚然的是,这棵神树的三层九枝、枝头立鸟、龙蛇盘绕的造型,竟与两千多年前成书的《山海经》中记载的“扶桑”“建木”如出一辙。

青铜神树

一、青铜神树:神话照进现实的天梯

1. 扶桑树的青铜化身

当考古学家用八年时间将青铜神树复原时,一个惊世骇俗的事实浮出水面:神树分三层,每层三枝,共九枝,枝头立着九只金乌神鸟,树侧一条青铜巨龙蜿蜒而下。

这与《山海经·海外东经》中“汤谷上有扶桑,十日所浴,九日居下枝,一日居上枝”的记载完全吻合。

更值得玩味的是,神树顶部残缺,据推测原本应有第十只神鸟。

这一意象与《淮南子》中“后羿射日”神话形成呼应,暗示着古蜀人对太阳运行的原始想象。

2. 建木的宇宙密码

除了扶桑,神树的山形底座和龙蛇盘绕的设计,又让人联想到《山海经》中的“建木”。

《海内经》记载,建木是黄帝亲手种植的通天神树,“百仞无枝,上有九欘,下有九枸”,而三星堆神树的树干纹理和龙形装饰,恰好暗合“太皞缘而上”的登天意象。

更绝的是,神树底座的三个跪坐人像,双手持璋作祭祀状,这与《山海经·大荒西经》中“群巫所从上下也”的通神场景形成奇妙互文。

3. 若木的日落之境

在三星堆3号神树顶部,三座人首鸟身神像傲然挺立,其尾部舒展、尾翎高翘的造型,或与《山海经》中“若木”的日落意象形成隐喻。

《海内经》说若木生长在“南海之外,黑水青水之间”,是太阳西沉的栖息之所。

神树上立鸟翅膀朝下的细节,或暗含“太阳落山”的方位象征,体现了古蜀人对宇宙时空的独特认知。

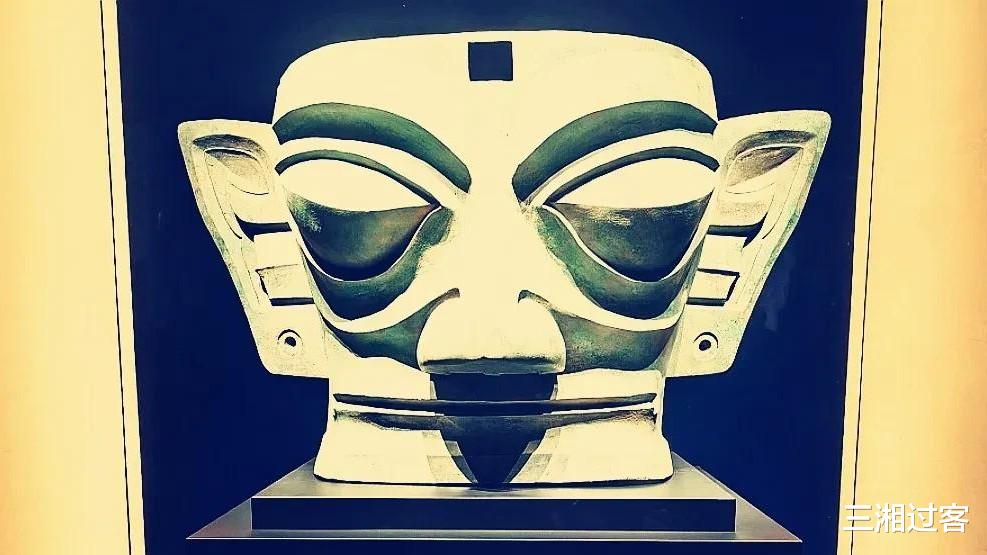

纵目面具

二、纵目面具:烛龙与蚕丛的双面谜云

1. 烛龙的青铜凝视

三星堆出土的青铜纵目面具,眼球外凸16厘米,双耳展开68厘米,其造型之诡异堪称“天下第一奇器”。

《山海经·大荒北经》记载的烛龙“直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明”,简直就是对面具的精准素描。

更令人称奇的是,面具额部的方孔和放射状太阳纹,与《周易·系辞》中“仰则观象于天”的记载形成技术呼应,暗示着古蜀人通过“目祭”沟通天地的神秘仪式。

2. 蚕丛的真实面容

在古蜀传说中,开国君主蚕丛“其目纵,始称王”。

三星堆出土的青铜人像中,不少都有眼球微凸的特征,这与文献记载的蚕丛形象高度重合。

更值得注意的是,三星堆祭祀坑中发现的丝绸残留物,经碳十四检测属商末周初时期,据学界推测可能与蚕丛氏活动时代相关,印证了《蜀王本纪》中“蚕丛衣青衣,教民蚕桑”的记载。

3. 怪物还是祭司?

面对面具的夸张造型,学界曾提出“甲亢患者神化说”。

但随着研究深入,更多学者倾向于认为,这是古蜀巫师在祭祀时佩戴的法器。

面具的柱状凸目,可能是为了模拟“千里眼”的神力,而阔耳则象征“顺风耳”,帮助巫师在仪式中接收神谕。

这种“以形通神”的宗教逻辑,在《山海经》中屡见不鲜,如“人面蛇身”的伏羲、女娲,本质上都是巫师形象的神化。

黄金面具

三、黄金面具与神坛:不死国的青铜密码

1. 黄金面具的永生隐喻

三星堆出土的黄金面具,其工艺之精湛、造型之神秘,至今仍是未解之谜。

这些面具薄如蝉翼,眉眼间透出摄人心魄的威严,有学者推测,面具可能是古蜀巫师在祭祀时佩戴的“神性外壳”,通过黄金的不朽特性,寄托对永生的追求,与《山海经·海外南经》中“不死民,其为人黑色,寿,不死”的记载形成精神呼应。

2. 神坛上的昆仑之墟

三星堆青铜神坛分为三层,底层为怪兽守护的圆形底座,中层是四个持杖而立的人像,顶层为山形神殿,四角立鸟,中央端坐人首鸟身神像。

这一结构与《山海经》中“昆仑之墟,方八百里,高万仞”的描述形成象征性关联,神坛上的云纹和兽面纹,亦与“昆仑之神陆吾,人面虎身”的记载相映成趣,暗示着古蜀人将神坛视为“天地之中”的神圣空间。

3. 祭祀坑的毁灭密码

三星堆祭祀坑中,大量青铜器被砸碎、焚烧后掩埋,这种“毁器埋祭”的仪式,有学者认为可能与古蜀社会重大变革(如政权更迭、宗教改革等)相关,与《山海经》中“汤谷十日”的毁灭神话形成诡异共振。

而祭祀坑中发现的海贝、象牙等外来物品,则暗示着古蜀与沿海文明的贸易往来,为《山海经》中“南海之外”的物产记载提供了实物证据。

四、时空谜题:三千年的文明对话

1. 口传神话的考古实证

三星堆文明的鼎盛期在商末周初(约公元前1200-前1000年),而《山海经》成书于战国至汉初,时间跨度超过千年。

但考古发现表明,《山海经》中许多神话元素在三星堆已有实物印证,如神树崇拜、太阳鸟信仰、龙蛇图腾等。

有学者指出,《山海经》有关“建木”的部分内容,很可能成书于成都平原一带,是巴蜀古史的口传记录。

2. 文明交融的同位素密码

对三星堆青铜器的铅同位素分析显示,其矿料来自云南东北部,而《山海经·海内经》恰好记载“西南多金”。

更令人称奇的是,三星堆人骨DNA显示,其族群与西北氐羌族群存在紧密关联,这与《山海经》中“氐人国”的记载不谋而合。

这些科学证据表明,古蜀文明并非孤立存在,而是通过“南方丝绸之路”与西南、西北乃至中原文明进行着广泛交流。

3. 层累说与反层累说的交锋

以顾颉刚为代表的“层累说”学者认为,《山海经》是后人对古蜀遗迹的神话化解读,其成书时间晚于三星堆,因此不能作为信史。

但孙守道、霍巍等学者则指出,三星堆神树、纵目面具等文物,与《山海经》的记载存在“结构性吻合”,只能用“文明传承”来解释。

这场争论的核心,其实是对“神话与历史”关系的认知差异——神话究竟是虚构的故事,还是扭曲的历史记忆?

五、终极启示:改写中国上古史的青铜密码

1. 从神话到信史的跨越

三星堆的发现,彻底推翻了“《山海经》全为虚构”的旧论。

青铜神树证实了“神树崇拜”的真实存在,纵目面具为“烛龙”“蚕丛”提供了实物原型,黄金面具与神坛则揭示了古蜀“不死信仰”的物质载体。

2. 多元一体的文明基因

三星堆与中原文明的对比,更揭示了中华文明“多元一体”的深层逻辑。

三星堆神树与河南殷墟“妇好墓玉凤”都象征“通天”,三星堆青铜大立人像与陕西石峁遗址的石雕人像共享“凸目”特征,这些跨越时空的相似性,印证了《山海经》作为上古各文明神话集合的可能性。

3. 未解之谜的永恒魅力

尽管考古发现不断突破认知,但三星堆仍留下诸多谜团:青铜神树顶部的缺失部分究竟是什么?

古蜀文明为何突然消亡?

《山海经》中“昆仑之墟”是否真的存在?

这些未解之谜,反而让三星堆与《山海经》的关联更具魅力。

结尾:神话不是谎言,而是被岁月扭曲的历史密码

当我们站在三星堆青铜神树前,仰望那蜿蜒而下的青铜巨龙,仿佛能听见三千年前古蜀巫师的吟唱。

这些神秘的器物,用青铜和黄金书写着一个失落文明的精神史诗,而《山海经》正是打开这部史诗的钥匙。

从神树到面具,从神坛到祭祀坑,三星堆用实证告诉我们:神话不是荒诞的虚构,而是被岁月扭曲的历史密码。

正如明代学者杨慎所言:“九鼎之图,其传固出于终古、孔甲之流也,谓之曰《山海图》,其文则谓之《山海经》。”

在三星堆与《山海经》的交织中,我们看到的不仅是一个文明的兴衰,更是中华文明多元一体的永恒见证。

当青铜神树的枝叶在阳光下闪耀,我们终于明白:那些被刻进青铜器的神话,从来不是遥不可及的传说,而是我们血脉中流淌的文明基因。

金句传播:

青铜神树不是神话,而是被岁月凝固的宇宙观。

三星堆的每一件文物,都是《山海经》最鲜活的注脚。

神话不是谎言,而是被岁月扭曲的历史密码。

从夏到清3982年:所有王朝灭亡的真相,竟藏在同一句话里

被正史删除的60年,他16岁拜相20岁称王,却成历史黑户

被历史课本删掉的铁血王朝:西辽横扫中亚时,南宋还在割地求和