1936年深秋的上海,法租界一栋安静的寓所里,晨光透过百叶窗,在地板上投下细碎的光影。段祺瑞坐在窗边的藤椅上,手里摩挲着一本封面磨损的炮兵手册,纸页边缘被手指翻得发毛——那是他1885年在北洋武备学堂读书时用的课本,扉页上还留着年轻时遒劲的字迹:“执干戈以卫社稷”。他的花白胡子上沾着一点清茶的水渍,桌上的青瓷茶杯里,茶叶已经沉底,像极了他一生起伏后归于平静的日子。风从窗外吹进来,带着黄浦江的湿气,掀动了桌角的报纸,头条上“抗日”的字样格外醒目,他浑浊的眼睛里,忽然闪过一丝年轻时的光亮,随即又黯淡下去,只剩下无尽的落寞。

1885年,20岁的段祺瑞背着简单的行囊,走进了天津北洋武备学堂的大门。这一年,李鸿章刚刚奏请清廷设立这所新式军校,希望能培养出“懂西法、能战守”的军事人才。段祺瑞报考的是炮兵科,报到那天,他站在学堂操场上,看着远处海河上的外国军舰,桅杆如林,心里像被什么东西揪着——他老家安徽合肥早年遭太平军侵扰,家人流离失所的记忆,此刻又翻了上来。课堂上,他总是坐在第一排,笔记记得密密麻麻,连德国教官演示炮架架设的每个步骤,都用红笔标注;课后别人去喝酒消遣,他却抱着炮兵战术书,在宿舍里读到深夜。有一次教官问他:“你这么刻苦,将来想做什么?”他放下书,手指指着地图上的边疆,声音有点发紧:“只求能让国家有御侮之力,不再让洋人欺负。”这一年,他以优异成绩获得学堂的银质奖章,奖章被他用红布包着,藏在行囊最底层。

1889年,段祺瑞被清廷选派赴德国留学,在柏林陆军学院学习炮兵战术,后来又转到克虏伯兵工厂实习。第一次走进克虏伯的厂房,他被巨大的机床震得耳膜发疼,冰冷的钢铁在工人手里变成精密的炮管,阳光透过厂房的玻璃顶,照在金属碎屑上,像撒了一地碎银。他伸手摸了摸刚造出的炮管,指尖传来的凉意让他心里一沉——清朝的军工厂里,连这样的钢材都造不出来。实习期间,他每天都把所见所闻记在笔记本上,从炮身的铸造工艺到炮弹的引信设计,一笔都不敢漏。有天晚上,他在宿舍里画炮架图纸,德国同事进来看到,笑着说:“你们中国人,学这些有什么用?”段祺瑞没抬头,只是手里的笔握得更紧了:“有用没用,将来你们会知道。”留学结束时,他拒绝了克虏伯工厂的挽留,带着那本记满笔记的本子回到中国——后来这本本子,成了他在小站练兵时的教材。

1894年甲午战争爆发,段祺瑞当时在北洋军械局任委员,负责向朝鲜前线转运军火。天津火车站里,到处是堆放的炮弹箱,士兵们扛着箱子奔跑,汗水把军装浸得透湿。他每天熬夜核对军火清单,手指被账本的糙纸划破,渗出血珠,他随便用布条一缠,继续往下算。9月,清军在平壤战败的消息传来,那天晚上下着小雨,他站在火车站的月台上,看着一列列空着的军车开回来,车厢里溅满了泥点,像哭花的脸。一个从朝鲜逃回来的士兵告诉他,前线的大炮因为没有合适的炮弹,只能当摆设,他听着听着,手里的清单掉在地上,雨水很快把字迹晕开。那天夜里,他在办公室里坐了一整夜,桌上的油灯烧尽了最后一滴油,他喃喃自语:“光有技术不行,制度不改,国家还是强不起来。”

1895年,袁世凯在天津小站编练新军,邀请段祺瑞担任炮兵学堂总办兼炮兵统带。小站的营地建在荒郊,风一吹,帐篷就呼呼作响。段祺瑞到任后,第一件事就是把自己在德国带回的笔记整理成教材,亲自给学员上课。有一次教士兵架设炮架,一个士兵总是学不会,他就蹲在地上,手把手地教,手指在泥土里画出炮架的结构,直到士兵学会为止。晚上查营时,他经常看到士兵们在煤油灯下背战术口诀,心里很是欣慰。袁世凯来视察时,看到炮兵训练有素,笑着拍他的肩膀:“芝泉(段祺瑞字),你这炮兵,将来就是我的王牌。”段祺瑞却皱了皱眉:“大人,这些士兵是国家的,不是私人的。”袁世凯愣了一下,随即哈哈大笑,没再说话。那段时间,段祺瑞每天早上都会带着士兵出操,沿着小站的土路跑,太阳升起时,他们的影子被拉得很长,像一串希望的符号。

1898年戊戌变法期间,光绪帝想借助袁世凯的新军对抗慈禧太后的势力,袁世凯却向荣禄告密,慈禧随即发动政变,软禁光绪。当时段祺瑞在荣禄麾下任武卫右军各学堂总办,奉命调动军队把守北京城门。那天晚上,他接到调令时,正在灯下批改学员的作业,笔停在纸上,墨迹晕开一片。他知道变法派想革新图强,但也担心军队异动会引发战乱。荣禄派人来催,他站起身,把批改好的作业收好,对身边的副官说:“告诉士兵,只许守城门,不许伤害百姓。”政变后,有人问他为什么不支持变法,他沉默了很久,说:“变法是好事,但不能拿国家的安稳冒险。”后来他在日记里写道:“彼时身处局中,左右为难,唯守一职,尽一分心罢了。”

1901年,袁世凯升任直隶总督,段祺瑞任北洋军政司参谋处总办,开始参与编练北洋六镇。他坐在保定的办公室里,对着地图划分各镇的防区,手指在保定、天津、北京之间移动——这是北洋军的核心区域。编练过程中,他坚持用德国的训练方法,要求士兵不仅要会打仗,还要识字。有一次,一个将领觉得让士兵识字没必要,他当场反驳:“士兵识字才能懂纪律,懂国家,不然只是一群乌合之众。”他还亲自制定了《北洋陆军炮兵操典》,里面详细规定了炮兵的战术动作和纪律要求,扉页上写着“忠国、爱民、守纪律”六个字。北洋六镇编成后,成为清朝最精锐的军队,段祺瑞也因为编练有功,被清廷赏给头品顶戴。那天他回家,把顶戴放在桌上,看着妻子和孩子,脸上露出了难得的笑容——他觉得,自己离“御侮强国”的梦想越来越近了。

1908年,光绪帝和慈禧太后先后去世,溥仪继位,其父载沣任摄政王。载沣早就不满袁世凯的势力,想除掉他,就以袁世凯“足疾”为由,将他罢免,令其回河南老家养病。段祺瑞当时任北洋第六镇统制,得知消息后,立刻召集北洋将领开会。天津的会馆里,灯光昏暗,将领们坐在一起,神色紧张。段祺瑞拍着桌子说:“袁宫保对北洋有恩,对国家有功,载沣这么做,是自毁长城!”然后他起草了一份保奏书,要求载沣收回成命。写奏书时,他的笔在纸上停顿了好几次——他知道这可能会触怒载沣,但还是咬着牙签了名。北洋将领们纷纷响应,载沣担心北洋军哗变,只好暂时打消了除掉袁世凯的念头。这件事之后,段祺瑞在北洋军中的威望更高了,大家都知道,他是袁世凯最得力的助手,也是北洋军的“定海神针”。1911年10月10日,武昌起义爆发,清廷慌了手脚,急忙起用袁世凯,任命段祺瑞为第二军军统,率军南下镇压。段祺瑞率军从北京出发,火车上,他看着地图,眉头紧锁——起义军虽然装备不如北洋军,但士气很高,而且得到了百姓的支持。到了武汉后,他亲自到前线视察,看到战壕里的士兵冻得瑟瑟发抖,百姓们却冒着枪林弹雨给起义军送粮食,心里很不是滋味。11月,袁世凯为了逼迫清廷退位,让段祺瑞停战逼宫。段祺瑞一开始犹豫——他是清廷的官员,逼宫事关国体,但他也知道,共和是大势所趋。1912年1月26日,他联合47名北洋将领发出逼宫通电,里面写道:“共和政体,乃世界之潮流,人心之所向,恳请皇上逊位,以顺民心。”2月12日,溥仪退位,清朝灭亡。那天段祺瑞在武汉的军营里,听到消息后,走到操场上,看着升起的五色旗,深深地鞠了一躬——他觉得,自己终于实现了当年的梦想,国家迎来了新的希望。

1913年,“二次革命”爆发,孙中山领导的革命党人在江西、江苏等地起兵反对袁世凯。段祺瑞被任命为代理国务总理,协助袁世凯镇压革命党。国务院里,文件堆得像小山,他每天睡眠不足4小时,眼睛里布满了血丝。有一次,秘书递给他一份战报,说革命军退守南京,他叹了口气,在战报上签下“继续进军”四个字,然后对秘书说:“同室操戈,不管谁赢,受苦的都是百姓。”镇压结束后,袁世凯想当总统,段祺瑞虽然支持袁世凯,但也提醒他:“总统要遵守约法,不能独断专行。”袁世凯表面答应,心里却对他有了戒心——他知道段祺瑞不是那种会无条件服从的人。1915年,袁世凯开始筹划复辟帝制,想当皇帝。段祺瑞得知后,立刻去总统府见袁世凯。总统府的客厅里,袁世凯坐在沙发上,手里把玩着一枚玉印,笑着说:“芝泉,我想恢复帝制,你觉得怎么样?”段祺瑞站起来,语气坚定:“总统,共和已经深入人心,复辟必遭天下反对,您可不能犯糊涂!”两人争论了很久,袁世凯最后沉下脸:“我意已决,你不用再说了。”段祺瑞回到家,把自己关在书房里,看着墙上的北洋武备学堂毕业证书,发呆了一晚上。第二天,他就递了辞呈,以“病”为由,去天津隐居。隐居期间,有人劝他支持袁世凯,他说:“我可以支持他当总统,但不能支持他当皇帝——我当年参军,是为了共和,不是为了帝制。”

1916年6月6日,袁世凯在全国人民的反对声中病逝。段祺瑞接到消息后,立刻从天津赶回北京,出任国务总理兼陆军总长,掌握了北京政府的实权。就职那天,国务院礼堂里坐满了北洋将领和官员,他穿着军装,站在台上,说:“今日国家多灾多难,我当尽力维持,共渡难关,绝不辜负国人的期望。”台下有人小声议论,说他是“北洋的新主人”,他听到后,眉头皱了一下,然后继续说:“我不是北洋的主人,是国家的公仆,将来国家统一了,我就辞职。”他上台后,首先恢复了《中华民国临时约法》,召集国会,试图稳定局势。但此时的北洋军已经分裂成皖系、直系、奉系等派系,他虽然是皖系首领,但要想统一北洋,难度很大——他心里清楚,这只是他政治生涯的又一个开始,也是又一个挑战。

1917年,“府院之争”激化——总统黎元洪和总理段祺瑞在对德宣战等问题上意见不合,矛盾越来越深。5月,黎元洪免去了段祺瑞的总理职务。段祺瑞接到免职令时,正在天津的寓所里下棋,手里的棋子掉在棋盘上,发出清脆的响声。他对身边的人说:“黎元洪此举,是破坏约法,我不能接受。”然后他立刻联系安徽、山东、河南等省的皖系督军,让他们通电反对黎元洪。几天后,各省督军纷纷响应,宣布“独立”,黎元洪陷入困境。无奈之下,黎元洪只好邀请张勋进京调解,却没想到张勋是个复辟派——这为后来的张勋复辟埋下了伏笔。段祺瑞看着报纸上各省“独立”的消息,心里又喜又忧:喜的是黎元洪被迫让步,忧的是国家又要陷入混乱。1917年7月1日,张勋率辫子军进京,拥立溥仪复辟,改元“宣统九年”。段祺瑞得知消息后,立刻在天津马厂誓师,组织“讨逆军”讨伐张勋。马厂的操场上,士兵们整齐列队,手里拿着步枪,胸前佩戴着“讨逆”的徽章。段祺瑞站在高台上,手里拿着誓师檄文,声音洪亮地说:“张勋复辟,背叛共和,吾等身为军人,当誓灭此贼,保卫民国!”士兵们齐声高呼“保卫民国”,声音震得树叶都在发抖。誓师结束后,段祺瑞亲自率军北上,途中遇到辫子军的抵抗,他在前线指挥,子弹从身边飞过,他却镇定自若,只是偶尔调整一下眼镜。7月12日,讨逆军攻克北京,张勋逃跑,复辟闹剧仅持续了12天。进入北京后,段祺瑞下令:“务必保护故宫文物,不得惊扰百姓。”那天晚上,他站在天安门广场上,看着夜色中的故宫,心里想:“共和之路,怎么就这么难?”1917年7月,段祺瑞再次出任国务总理,决定对德宣战,加入第一次世界大战。当时国会里反对的声音很多,有人说:“中国军力薄弱,参战只会白白牺牲士兵的生命。”段祺瑞在国会辩论时,激动地说:“对德宣战,不是为了帮协约国打仗,是为了争取国际地位,为国家争取更多利益!而且参战可以趁机整训军队,为将来统一国家做准备。”最后,国会通过了宣战案。宣战当天,段祺瑞在办公室里看着日历,写下“今日起,中国亦为世界战局之一分子”,然后让秘书把这个消息发电报给各省督军。他还组织了华工赴欧参战,招募了十几万华工,这些华工虽然不是士兵,但在欧洲战场上从事修路、运输等工作,很多人再也没有回来。段祺瑞亲自到天津车站为华工送行,对他们说:“你们虽不是士兵,但也是为国效力,国家不会忘记你们。”

1919年5月4日,五四运动爆发,北京的学生涌上街头,抗议巴黎和会上中国外交的失败,要求“外争主权,内除国贼”。段祺瑞政府下令镇压学生运动,卫队逮捕了很多学生,引发全国抗议。段祺瑞得知后,立刻召集手下人开会,拍着桌子说:“谁让你们开枪抓人的?学生爱国,有什么错?”然后他下令释放被捕学生,派人去慰问受伤的学生。但此时的段祺瑞政府已经失去了民心,全国人民都在呼吁“拒绝在巴黎和约上签字”。段祺瑞看着报纸上的抗议标语,心里很烦躁,在书房里踱步,手里的烟斗灭了都没注意。最后,政府被迫拒绝在和约上签字。那天晚上,他在日记里写道:“民心不可违,国家要想强大,必须先得民心。”1920年7月,直皖战争爆发。直系曹锟、吴佩孚联合奉系张作霖,以“反对皖系独裁”为由,向皖系军队发动进攻。段祺瑞当时在保定指挥皖军,他没想到直系和奉系会联合起来,更没想到皖军的士气会这么低落——很多皖军士兵不愿意打仗,甚至临阵倒戈。7月18日,皖军战败,段祺瑞被迫下野。接到战败消息时,他正在吃饭,手里的筷子停在半空,然后慢慢地放下,说:“大势已去,我该离开了。”回到北京后,他向总统徐世昌递交了辞呈,辞呈里写着“此次战败,皆我之过,愿辞去所有职务,以谢国人”。下野后,他搬到天津英租界居住,带走的东西不多,只有那个旧的炮兵手册、一本日记,还有一幅他自己画的梅花图。在天津,他每天早上起来打太极,下午和老部下下棋,晚上看史书,日子过得很平静,但心里还是惦记着国家的局势。

1924年10月,冯玉祥发动北京政变,推翻了直系曹锟的政府,邀请段祺瑞出山,担任“中华民国临时执政”。冯玉祥的代表到天津见他时,他正在院子里浇花。代表说:“先生,全国人民都希望您出山,稳定局势,统一国家。”段祺瑞犹豫了几天——他知道冯玉祥的国民军和张作霖的奉系矛盾很深,自己这个“临时执政”只是个摆设,但他还是想再试一次,实现统一国家的梦想。11月24日,他在北京就任临时执政,就职那天,他没有穿军装,而是穿了一身西装,发表讲话时说:“此次出山,只求统一国家,造福百姓,别无他求。”但现实很快给了他一记耳光——冯玉祥的国民军和张作霖的奉系经常发生冲突,他根本无法调和,临时执政府的政令也出不了北京。有一次,他想召开全国会议讨论统一问题,结果只有几个省的代表来参加,他坐在空荡荡的会议室里,心里充满了无奈。1926年3月18日,北京的学生和群众在执政府门前请愿,要求拒绝八国最后通牒,反对列强干涉中国内政。段祺瑞执政府的卫队突然向请愿群众开枪,造成47人死亡,150多人受伤,这就是震惊全国的“三一八惨案”。段祺瑞当时正在办公室里看文件,秘书匆忙跑来告诉他卫队开枪了,他一下子从椅子上站起来,说:“怎么会这样?我不是下令不许开枪吗?”然后他立刻派人去调查,看到死者名单时,他流下了眼泪,说:“是我对不起这些百姓,是我执政无方。”他下令免除了卫队指挥官的职务,给予死者家属抚恤金,还亲自去祭奠死者。从那天起,段祺瑞开始吃斋,每天吃饭时,桌上只有青菜豆腐,身边的人劝他吃肉,他说:“我若再吃肉,怎能对得起死去的冤魂?”这件事成为他政治生涯的重大污点,也让他彻底失去了民心。

1926年4月,冯玉祥的国民军因为和奉系作战失利,被迫撤出北京,临走前,逼迫段祺瑞下野。段祺瑞没有反抗,只是收拾了简单的行李,其中有那个旧的炮兵手册,还有那幅梅花图。离开执政府时,他回头看了一眼,这座他曾经想用来实现理想的建筑,此刻显得格外冰冷。他坐火车去天津,火车上,他看着窗外的田野,一言不发,只有手指在膝盖上轻轻敲击,像是在回忆过去的岁月。回到天津后,他再也没有过问政治,每天只是吃斋、看报、下棋,偶尔和老部下聊天,也只谈往事,不谈时局。

1931年9月18日,九一八事变爆发,日本侵略者占领了东北,随后又多次邀请段祺瑞出山,组织傀儡政府。有一次,两个日本特务到天津他的寓所,说:“只要先生出山,我们可以提供一切支持,帮助您统一中国。”段祺瑞当时正在下棋,抬起头,眼神坚定地说:“我是中国人,绝不会做对不起国家的事,你们还是走吧。”然后他让管家把特务赶走。为了避免日本特务报复,他在1933年搬到了上海居住。在上海,他每天还是吃斋,看报纸关注时局,看到日军侵略的消息,他就会对着报纸叹气,说:“国家这么弱,百姓可怎么活?”有人问他为什么拒绝日本,他说:“我虽然老了,但民族气节还是有的,不能让后人骂我是汉奸。”

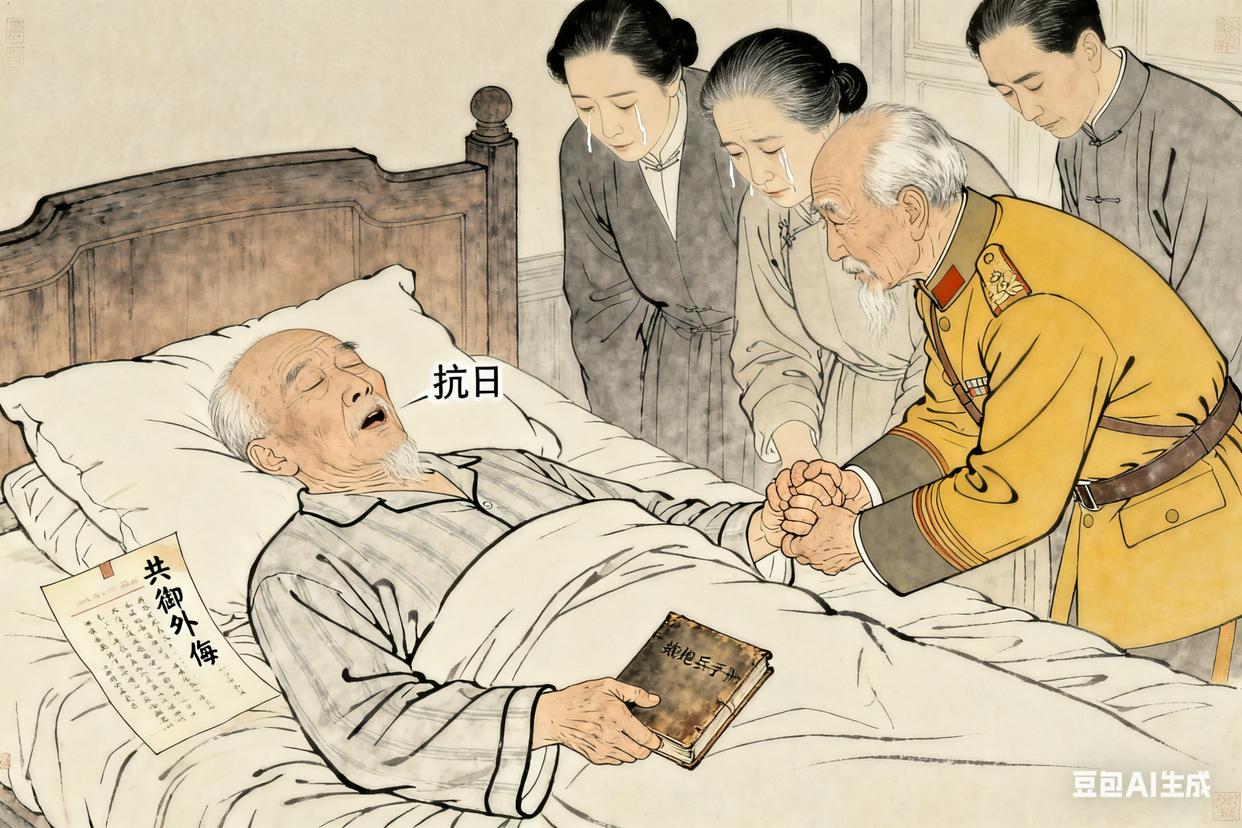

1933年,段祺瑞在上海接受《申报》记者采访,当时他身体已经不好,坐在藤椅上,说话声音有点沙哑,但精神尚可。记者问他对时局的看法,他说:“现在国难当头,全国人民应该团结起来,不分党派,不分南北,共同抗日。只有这样,才能保住我们的国家,才能对得起列祖列宗。”采访结束后,他让秘书把采访稿打印出来,送给身边的朋友看,希望能带动更多人支持抗日。那天下午,他想写一首关于抗日的诗,拿起笔,写了“国破山河在”五个字,然后停顿了很久,又写了“吾辈当自强”,但觉得不满意,又撕掉了,最后只在纸上写下“抗日”两个字,笔画很重,纸都被划破了。1936年11月2日,段祺瑞在上海寓所病逝,享年72岁。临终前,他躺在床上,呼吸微弱,身边围着家人和老部下。他用尽力气,抓住老部下的手,说:“抗日…团结…别让…国家…亡了…”然后闭上眼睛,手里还攥着那个旧的炮兵手册。他留下了一份遗嘱,里面写道:“余年已老,报国无门,唯愿国人同心协力,共御外侮,复兴中华。一、勿因我见而轻起政争;二、勿尚空谈而不顾实践;三、勿兴不急之务而浪用民财;四、勿信过激言行而自摇邦本;五、讲外交者,勿忘巩固国防;六、司教育者,勿忘保存国粹;七、治家者,勿忘固有之礼教;八、求学者,勿忘国家之危难。”他的葬礼虽然简单,但有很多人前来吊唁,包括一些曾经的政敌,大家都为他晚年的民族气节所感动。

段祺瑞的一生,像一部浓缩的北洋史——他是清朝的军官,却推动了清朝的灭亡;他是北洋军阀的首领,却始终坚守共和的底线;他有过权力巅峰,也有过落魄下野;他有镇压群众的污点,也有拒绝日伪的气节。他不是完美的英雄,也不是纯粹的反派,只是一个在乱世中挣扎的人,一个想实现“御侮强国”梦想,却最终被时代洪流裹挟的人。

今天,我们再谈起段祺瑞,不是要美化他的过错,也不是要否定他的贡献,而是要从他的一生中看到:一个人无论身处何种境遇,都应该坚守自己的底线——就像他晚年拒绝日伪时那样,无论面对多大的诱惑和威胁,都不做违背民族气节的事。而他那个旧的炮兵手册,至今还保存在博物馆里,纸页上的字迹虽然已经模糊,但里面承载的“报国”初心,却依然清晰——那是每个中国人都应该记住的,对国家的责任和热爱。