肝移植一直是肝癌治疗的一种重要方法,但受限于捐赠者有限,很多患者可能等不到合适的供体,失去肝移植治疗的机会。

近些年来,猪器官移植得到了越来越多的探索。猪的器官本身就与人体器官的尺寸较为匹配,通过基因编辑还能一定程度上解决异种移植的排异问题和猪体内存在的内源性逆转录病毒,使用猪器官成为解决器官移植供体短缺的希望。

去年5月,安徽医科大学第一附属医院为一位71岁肝癌患者实施了全球首例猪肝移植手术,患者术后存活171天,移植的猪肝成功分泌胆汁并维持生理功能。近日,这一案例被发表在了国际知名期刊《肝病学杂志》(Journal of Hepatology)上[1]。

猪肝移植助患者渡过难关

猪肝移植助患者渡过难关接受猪肝移植的是一位71岁男性患者,患有乙肝肝硬化和肝右叶巨大肝细胞癌。医生原计划是先通过新辅助肝动脉化疗栓塞术(TACE)缩小肿瘤,然后再手术切除。

但是在TACE术后,患者的肿瘤并没有缩小。祸不单行的是,这时患者又出现了剧烈的腹痛,预示肿瘤随时可能破裂,需要紧急手术干预。但如果进行手术,由于患者本身肝功能储备不足,又很容易导致急性肝衰竭。

而要做肝移植的话,这位患者本身的条件不符合国内肝移植的标准,也没有合适的亲属供体。两难之下,猪肝移植就成为唯一的选择。

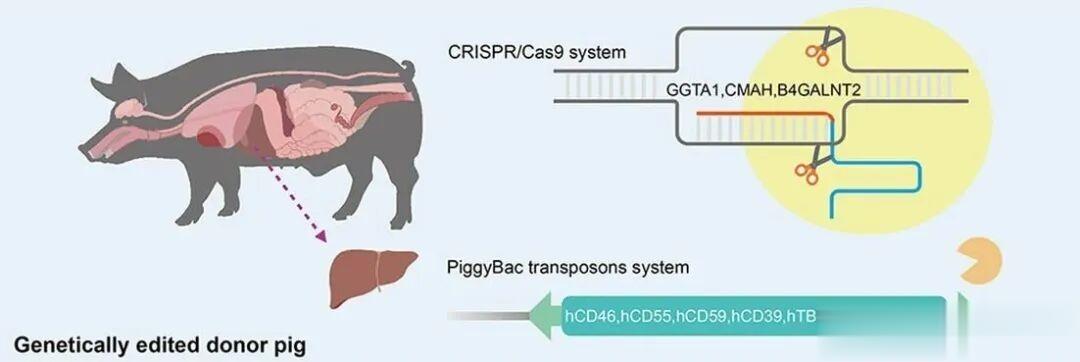

手术中用到的供体猪来自云南农业大学,体重32公斤。为了减少排异反应,作为供体的猪已经敲除了3个猪抗原基因,并引入了7个人类基因。

供体猪的基因编辑

在手术中,医生切除了患者带有肿瘤的右半肝,保留了左半肝脏,并在切除右半肝留下的空间中原位植入了基因工程猪肝作为辅助。

手术示意

移植后,患者没有出现明显的排异反应,肝功能、凝血指标等都逐渐改善,移植的猪肝立即开始产生胆汁,在胆汁和血液中也能检测到猪胆汁酸和猪白蛋白,这些都表明猪肝在患者体内正常的工作。

术后肝脏分泌的胆汁

移植并发症仍待解决,凝血平衡或是重点在一个月后,患者出现了移植相关的血栓性微血管病(人肝移植中发生率约7.6%),不得不在移植后第38天切除了猪肝。尽管只工作了短短一个月的时间,猪肝的移植还是为患者残余左半肝的再生争取了时间。切除猪肝后,患者自己的肝脏又再次长大,满足了正常的肝功能需求,患者整体保持平稳。

可惜的是,在术后135天,患者开始反复出现上消化道出血,最终在术后第171天因上消化道出血死亡。

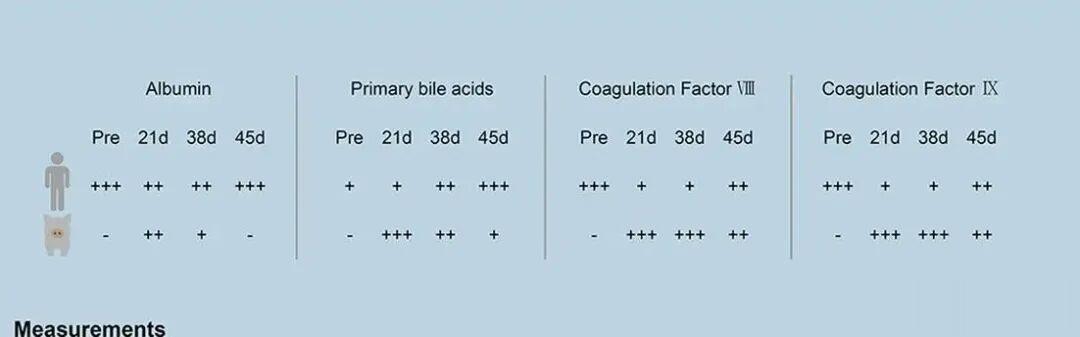

根据医生和研究人员的分析,移植猪肝后所发生的血栓性微血管病,可能是因为猪肝对凝血功能的干扰。移植后的检查发现,猪肝产生的凝血因子VIII和凝血因子IX水平比正常值分别高了数百倍和数十倍,造成了明显的高凝状态。

移植后猪肝产生了大量的凝血因子VIII和凝血因子IX

但在另一方面,猪肝又会破坏消耗血液中的血小板,造成血小板减少,增加出血风险。如何平衡好猪肝移植后的凝血功能,预防移植后的血栓性微血管病,可能是猪肝移植从短期过渡方案走向替代人肝移植前,所要解决的关键问题。

参考文献:

[1].Wenjie Zhang, Qingxiang Xu, Kaixiang Xu, et al. Genetically engineered pig-to-human liver xenotransplantation[J]. Journal of Hepatology, 2025.

评论列表