绍兴二十五年(1155 年)深秋的临安,秦府东窗下的炭火已渐次微弱。秦桧半倚在锦缎软榻上,枯瘦的手指攥着一枚早已冰凉的玉佩 —— 这是当年他从金国南归时,完颜宗翰赠予的 “议和信物”。这位六十六岁的宰相,面色蜡黄如纸,浑浊的目光落在案上那本《绍兴和议》副本上,墨迹未干的 “宋向金称臣” 字样,像一道刺目的烙印。恍惚间,他想起二十年前在风波亭外的那个雪夜:岳飞的忠魂似在寒风中低语,而他身后,是宋高宗赵构递来的那杯 “御赐佳酿”,杯中晃动的,是权力与罪孽交织的倒影。

从靖康被俘的 “阶下囚”,到南归复官的 “新贵臣”;从跻身相位的 “权术高手”,到主导议和的 “主和派核心”;从构陷岳飞的 “千古罪人”,到维系偏安的 “政治推手”,秦桧用一生的 “谋与算”,在南宋初年的权力棋局中,走出了一条充满争议的道路。他的奏折里藏着对皇权的迎合,对金国的妥协,更有在乱世中 “以和求稳” 的复杂考量,却最终因一手制造的 “岳飞冤案”,被钉在了历史的耻辱柱上,成为中国史上最知名的 “奸臣” 符号。

靖康之辱:金国囚牢中的 “生存之道”

宋哲宗元祐五年(1090 年),江宁府(今江苏南京)的一个官宦家庭,秦桧降生。父亲秦敏学曾任地方知县,虽官职不高,却深谙官场规则,秦桧自幼便在父亲的教导下研读经史,学习 “审时度势” 的处世之道。他天资聪颖,十六岁便能熟背《论语》《孟子》,二十岁考取秀才,二十八岁时更是一举考中进士,被授予密州教授之职,开启了仕途生涯。

若按正常轨迹,秦桧或许会成为一名普通的文官,在北宋末年的官场中平淡度日。但靖康元年(1126 年)的战火,彻底改写了他的人生。这一年,金军大举南侵,攻破汴京外城,宋徽宗、宋钦宗被迫前往金营议和,秦桧作为 “割地使” 的属官,也一同前往金营。谁曾想,这次议和竟成了 “靖康之耻” 的开端 —— 金军不仅拒绝议和,反而将宋徽宗、宋钦宗及宗室大臣数千人尽数俘获,秦桧也在其中,被押往金国上京(今黑龙江阿城)。

在金国的四年囚牢生涯,是秦桧人生的第一个转折点。起初,他与其他被俘大臣一样,过着屈辱的生活,每日需向金军将领行跪拜之礼,甚至要为金军洗衣做饭。但秦桧深知,一味的反抗只会招致更残酷的对待,唯有 “顺应局势”,才能求得一线生机。他开始主动学习金国语言,研究女真族的习俗,还时常向金军将领 “进言”,分析宋金双方的实力对比,提出 “以和代战” 的主张 —— 这番 “识时务” 的表现,很快引起了金国元帅完颜宗翰的注意。

完颜宗翰认为,秦桧 “懂宋廷、善谋略”,若能将他放回南宋,必能成为金国 “控制南宋” 的棋子。于是,他开始对秦桧加以 “优待”,不仅免除了他的劳役,还允许他居住在单独的帐篷中,甚至时常召他商议 “如何安抚南宋”。秦桧抓住这一机会,不断向完颜宗翰表忠心,承诺 “若能南归,必促成宋金议和,让南宋向金称臣纳贡”。完颜宗翰对秦桧的表态十分满意,便暗中安排他 “逃离” 金营,返回南宋。

建炎四年(1130 年),秦桧带着妻子王氏,以 “杀金兵、夺船只” 的 “英雄姿态” 回到临安。他向宋高宗赵构献上早已准备好的 “复国之策”,核心便是 “南人归南,北人归北”—— 即南宋承认金国对淮河以北土地的占领,将北方籍官员、士兵遣返回金国,以此换取金国的 “和平承诺”。这番说辞,恰好迎合了赵构 “偏安江南” 的心思,赵构当即任命秦桧为礼部尚书,让他参与朝政。此时的秦桧,虽表面上是 “历经磨难的忠臣”,实则已成为金国安插在南宋的 “议和代理人”。

南归复官:权力棋局中的 “向上之路”

回到南宋的秦桧,深知要实现自己的 “议和大计”,必须先掌握足够的权力。他凭借着对赵构心思的精准揣摩,以及出色的 “政治手腕”,在官场上步步高升。

当时的南宋朝廷,主和派与主战派的斗争异常激烈。主战派以李纲、宗泽、岳飞为代表,主张 “北上抗金,收复失地”;主和派则以黄潜善、汪伯彦为代表,主张 “偏安江南,与金议和”。秦桧初归时,表面上对两派都保持 “中立”,暗地里却不断向主和派靠拢,同时向赵构递上密折,分析 “抗金的风险”—— 他指出,南宋军队战斗力薄弱,财政匮乏,若强行抗金,很可能导致 “国破家亡”;而与金议和,则能 “保江南半壁江山,延续赵氏皇权”。这番话,句句说到了赵构的心坎里,赵构对秦桧的信任日益加深。

为了更快地跻身权力核心,秦桧还精心策划了一场 “权力斗争”。当时的宰相范宗尹因 “用人不当” 遭到弹劾,秦桧趁机向赵构推荐自己的亲信担任要职,同时暗中收集范宗尹的 “罪证”,最终成功将范宗尹排挤出朝廷。绍兴元年(1131 年),秦桧被任命为参知政事(副宰相),距离相位仅一步之遥。但他并不满足,又将矛头指向了时任宰相吕颐浩 —— 他利用吕颐浩 “专权跋扈” 的弱点,联合朝中反对吕颐浩的官员,共同弹劾吕颐浩 “滥用职权,欺压群臣”,最终迫使吕颐浩辞职。绍兴二年(1132 年),秦桧如愿以偿地登上了宰相之位,开始独揽朝政。

成为宰相后的秦桧,并未急于推行议和政策,而是先着手 “巩固权力”。他一方面提拔亲信,安插自己的人担任御史台、枢密院等关键部门的官员,控制朝廷的监察与军事大权;另一方面,打压异己,凡是反对他的官员,无论是主战派还是主和派,都被他以 “莫须有” 的罪名贬谪外地。例如,主战派大臣胡铨因上书反对议和,被秦桧贬至昭州(今广西平乐);主和派官员翟汝文因与秦桧政见不合,也被罢官还乡。短短几年间,南宋朝廷便成了秦桧的 “一言堂”,他的权力甚至超过了宋高宗赵构。

在巩固权力的同时,秦桧也在为 “议和” 做准备。他派人暗中与金国取得联系,转达南宋 “愿意议和” 的意愿,并承诺 “只要金国同意议和,南宋愿意向金称臣,每年缴纳岁贡”。金国方面,此时也因长期战争导致国力受损,无力继续南侵,便同意与南宋进行议和谈判。绍兴八年(1138 年),秦桧代表南宋与金国签订了 “第一次绍兴和议”,规定南宋向金称臣,金将河南、陕西等地归还南宋,南宋每年向金缴纳银二十五万两、绢二十五万匹。这次议和,虽然让南宋暂时获得了 “和平”,却也让秦桧背上了 “卖国求荣” 的骂名。

议和迷局:权相心中的 “稳局之策”

“第一次绍兴和议” 的签订,并未带来真正的和平。绍兴十年(1140 年),金国元帅完颜宗弼(兀术)撕毁和议,率领大军再次南侵,很快便攻占了河南、陕西等地,南宋的抗金形势骤然紧张。此时,岳飞率领的 “岳家军” 在郾城、颍昌等地大败金军,一度逼近汴京,抗金形势大好。

面对金军的攻势与岳飞的胜利,秦桧陷入了两难境地:若支持岳飞继续北伐,一旦岳飞收复中原,迎回宋徽宗、宋钦宗,宋高宗赵构的皇位将受到威胁,自己的相位也将不保;若阻止岳飞北伐,强行与金国议和,又会遭到全国上下的反对,背负 “通敌卖国” 的罪名。经过一番权衡,秦桧最终选择了 “牺牲岳飞,保全议和”—— 他深知,只有除掉岳飞这个 “议和最大障碍”,才能让金国相信南宋的议和诚意,也才能巩固自己的权力。

于是,秦桧开始策划构陷岳飞的阴谋。他首先买通了岳飞的部将王俊,让王俊诬告岳飞的儿子岳云与部将张宪 “谋反”;然后,他又指使御史中丞何铸、万俟卨等人弹劾岳飞 “拥兵自重,意图谋反”,将岳飞、岳云、张宪三人逮捕入狱。在狱中,秦桧等人对岳飞进行严刑拷打,逼迫他承认谋反的罪名,但岳飞始终坚贞不屈,在供词上写下 “天日昭昭,天日昭昭” 八个大字,表明自己的清白。

许多大臣都为岳飞鸣冤,连主和派大臣韩世忠都质问秦桧:“岳飞谋反,证据何在?” 秦桧却以 “其事体莫须有” 搪塞过去。最终,在秦桧的不断进言下,宋高宗赵构下旨,以 “莫须有” 的罪名,将岳飞、岳云、张宪三人杀害于风波亭。岳飞死后,秦桧彻底清除了主战派势力,再次与金国展开议和谈判。

绍兴十二年(1142 年),秦桧代表南宋与金国签订了 “第二次绍兴和议”,规定宋金以淮河至大散关为界,南宋向金称臣,每年向金缴纳银二十五万两、绢二十五万匹,金则将宋徽宗的灵柩与宋高宗的母亲韦太后送回南宋。这次议和,虽然让南宋获得了长期的 “偏安局面”,却也让南宋彻底失去了收复中原的希望,沦为金国的 “附属国”。

在秦桧看来,这次议和是 “以和求稳” 的 “明智之举”。他认为,南宋国力薄弱,根本无法与金国抗衡,只有通过议和,才能 “保住江南的半壁江山,让百姓免受战乱之苦”;同时,议和也能让他巩固自己的权力,成为南宋 “稳定大局” 的 “功臣”。然而,他却忽略了 “议和” 背后的代价 —— 国家尊严的丧失,百姓的沉重负担,以及无数抗金将士的鲜血与忠魂。

独揽大权:临安东窗下的 “权欲之壑”

“绍兴和议” 签订后,秦桧因 “议和有功”,被宋高宗赵构封为 “太师”,赐爵 “魏国公”,权势达到了顶峰。他在临安建造了豪华的秦府,府中亭台楼阁林立,珍宝古玩无数,甚至还仿照皇宫的规格修建了 “东窗”—— 这里成了他与亲信密谋朝政的场所,也是他策划各种阴谋的 “罪案之地”。

此时的秦桧,早已不满足于 “宰相” 的权力,他开始试图 “操控皇权”。他严密控制朝中大臣的言论,规定 “凡上奏章,必须先经秦府审阅”,凡是反对他的奏折,一律被扣压不发;他还篡改历史,命人修改《宋史》中关于自己的记载,将自己塑造成 “救国救民” 的 “忠臣”,而将岳飞等主战派描绘成 “误国误民” 的 “奸臣”;他甚至还培植自己的私人武装,在秦府中豢养了数千名打手,用来镇压反对他的人。

为了满足自己的权欲,秦桧还大肆贪污受贿。各地官员为了巴结他,纷纷向他赠送金银珠宝、良田美宅,秦桧的家产很快便超过了国库 —— 据史书记载,秦桧拥有的良田多达数万亩,房屋数千间,金银珠宝不计其数,甚至比宋高宗赵构的私人财产还要多。他还利用职权为家人谋取私利,儿子秦熺被破格提拔为礼部尚书,孙子秦埙年仅十八岁便被授予承事郎之职,秦家一时间成了临安城最显赫的家族。

秦桧的专权与腐败,引起了越来越多的不满。有一次,临安城的一名小吏在秦府外张贴了一张匿名传单,上面写着 “秦桧是金国奸细,害死岳飞,罪该万死”。秦桧得知后,勃然大怒,下令全城搜捕,最终将这名小吏逮捕,处以 “凌迟处死” 的酷刑。此后,临安城的百姓再也不敢公开议论秦桧,只能在私下里偷偷咒骂他。

即便如此,秦桧仍不放心,他还在朝中安插了大量的 “眼线”,监视大臣们的言行。凡是他认为 “可疑” 的大臣,都会被他以各种罪名贬谪或杀害。例如,大臣李光因反对秦桧的议和政策,被秦桧贬至琼州(今海南),最终客死他乡;大臣赵鼎因与秦桧政见不合,被秦桧诬陷 “谋反”,被迫自杀身亡。在秦桧的恐怖统治下,南宋朝廷上下一片死寂,再也无人敢反对他的议和政策。

千古骂名:东窗事发后的 “历史审判”

绍兴二十五年(1155 年),秦桧因长期沉迷酒色、滥用权力,身体日渐衰弱,最终一病不起。宋高宗赵构曾亲自前往秦府探望,看到秦桧奄奄一息的模样,心中既有 “除去心腹大患” 的窃喜,又有 “失去议和支柱” 的担忧。秦桧深知自己时日无多,便试图让儿子秦熺继承自己的相位,他向赵构推荐秦熺担任宰相,但赵构却以 “秦熺资历尚浅” 为由拒绝了。

同年十月,秦桧在秦府东窗下病逝,享年六十六岁。他死后,宋高宗赵构追赠他为 “申王”,谥号 “忠献”,还亲自为他题写墓碑 “决策元功,精忠全德”—— 这番 “殊荣”,不过是赵构为了安抚主和派势力,维护 “绍兴和议” 局面的权宜之计。

然而,秦桧的 “好日子” 并没有持续太久。绍兴三十二年(1162 年),宋高宗赵构禅位给宋孝宗赵昚。宋孝宗是一位主张抗金的皇帝,他深知岳飞的冤屈,即位后不久便下旨为岳飞平反昭雪,恢复岳飞的官职与名誉,还下令追究秦桧的罪责。他废除了秦桧的谥号,将其改为 “谬丑”,并剥夺了秦家的所有官职与财产,秦家从此一蹶不振。

随着时间的推移,秦桧的 “罪行” 逐渐被揭露。人们发现,当年秦桧从金国南归,并非 “杀金兵逃脱”,而是金国故意放他回来的 “议和代理人”;他构陷岳飞,不仅是为了迎合赵构,更是为了向金国表忠心;他主导的 “绍兴和议”,虽然让南宋获得了暂时的和平,却也让南宋沦为金国的 “附属国”,丧失了国家的尊严与主权。

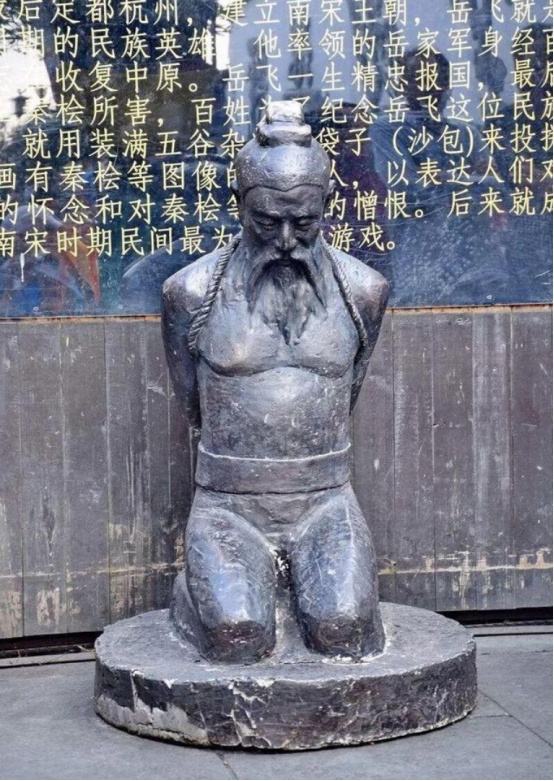

为了表达对秦桧的痛恨,百姓们开始自发地纪念岳飞,谴责秦桧。在杭州岳王庙前,百姓们铸造了秦桧、王氏、张俊、万俟卨四人的铁像,让他们反剪双手,跪在岳飞墓前,接受世人的唾骂。明代诗人文徵明在岳王庙题诗:“笑区区,一桧亦何能,逢其欲。” 一针见血地指出,秦桧的罪行,离不开宋高宗赵构的默许与支持。

到了清代,秦桧的 “奸臣” 形象被彻底定格。朝廷不仅将秦桧的事迹编入《宋史・奸臣传》,还下令禁止秦家的后人参加科举考试,甚至连秦桧的书法作品也被禁止流传 —— 秦桧的书法造诣颇高,擅长行书,笔法圆润流畅,曾创立 “秦体”,但因其 “奸臣” 身份,他的书法作品大多被销毁,仅有少数流传至今。

如今,在杭州岳王庙前,秦桧等四人的铁像依然跪在岳飞墓前,历经数百年的风雨侵蚀,铁像早已锈迹斑斑,却仍有游客向他们投掷石子,表达心中的痛恨;在江宁府(今江苏南京)的秦桧故居遗址,只剩下断壁残垣,杂草丛生,无人问津;在各种戏曲、小说、影视剧中,秦桧始终以 “白脸奸臣” 的形象出现,成为中国文化中 “奸臣” 的代名词。

历史争议:罪与罚的 “辩证思考”

然而,随着历史研究的深入,也有少数学者从 “历史背景” 的角度,对秦桧的行为提出了不同的看法。他们认为,在南宋初年的历史背景下,金军的实力远超南宋,南宋军队刚刚经历 “靖康之耻” 的溃败,士气低落、装备匮乏,且南方地区尚未完全稳定,农民起义频发,此时若坚持与金国硬拼,很可能导致国家彻底灭亡,百姓遭遇更惨重的战乱之苦。从这一角度看,秦桧主导的 “议和”,虽然看似屈辱,却是 “两害相权取其轻” 的无奈之举 —— 至少为南宋争取了数十年的和平时间,让江南地区的经济得以恢复,百姓得以暂时安居乐业,也为赵氏皇权的延续保留了火种。

但这种观点,始终无法抵消秦桧行为的核心争议。即便 “议和” 有其历史背景的合理性,他为达成议和所采取的手段 —— 构陷岳飞、打压忠良、制造冤案,仍是不可饶恕的罪行。岳飞的抗金并非 “盲目冒进”,而是在南宋军队逐渐恢复战力、中原百姓纷纷响应的基础上,具备了 “收复失地” 的可能性;秦桧却为了个人权力与议和目标,不惜自毁长城,用 “莫须有” 的罪名杀害抗金名将,这不仅是对个人生命的践踏,更是对国家利益的背叛。此外,秦桧在掌权期间的专权腐败、篡改历史、压制言论,也并非 “为了稳定大局”,而是出于对权力的贪婪 —— 他利用议和巩固自身地位,将南宋朝廷变成满足个人私欲的工具,这种行为早已超出 “无奈之举” 的范畴,沦为纯粹的权力作恶。

更重要的是,历史评价从来不仅看 “结果”,更看 “动机” 与 “手段”。即便议和客观上为南宋带来了和平,但若这种和平是建立在牺牲忠良、丧失尊严、压迫百姓的基础上,便失去了正义性。秦桧的悲剧,不在于他选择了 “议和”,而在于他为了议和放弃了底线 —— 他本可以通过更公正的方式推动和平谈判,却选择了最卑劣的权谋;他本可以在议和后致力于强国富民,却沉迷于权力与财富的掠夺。这种 “手段的非正义性”,注定让他无法摆脱 “奸臣” 的标签。

站在当代视角回望,秦桧的争议恰恰提醒我们:评价历史人物,既要结合具体的历史背景,避免 “以今度古” 的苛责;也要坚守基本的价值底线,不能因 “历史无奈” 为卑劣行为辩护。真正的历史智慧,不在于为错误寻找借口,而在于从错误中汲取教训 —— 秦桧的故事告诉我们,权力的诱惑容易让人迷失底线,妥协的背后必须坚守正义,否则即便达成暂时的 “稳定”,也终将被钉在历史的耻辱柱上,承受千古骂名。

如今,杭州岳王庙前的秦桧铁像依旧跪着,它不仅是对岳飞忠魂的告慰,更是对后世的警示:无论身处何种时代,背叛国家、残害忠良、滥用权力的行为,永远不会被历史原谅。这尊锈迹斑斑的铁像,早已超越了个人的荣辱,成为一种文化符号 —— 它代表着中国人对正义的坚守,对底线的敬畏,以及对 “奸臣” 行为的永恒警惕。