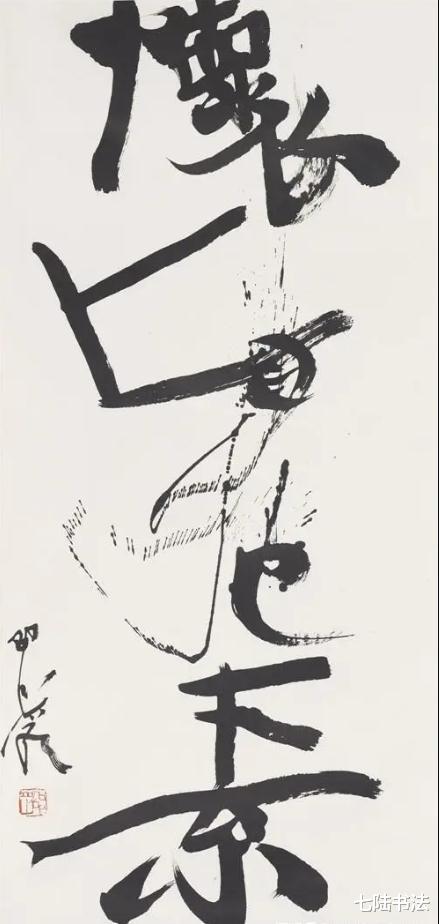

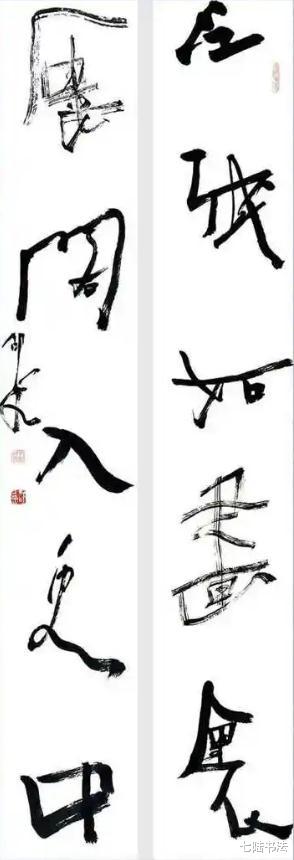

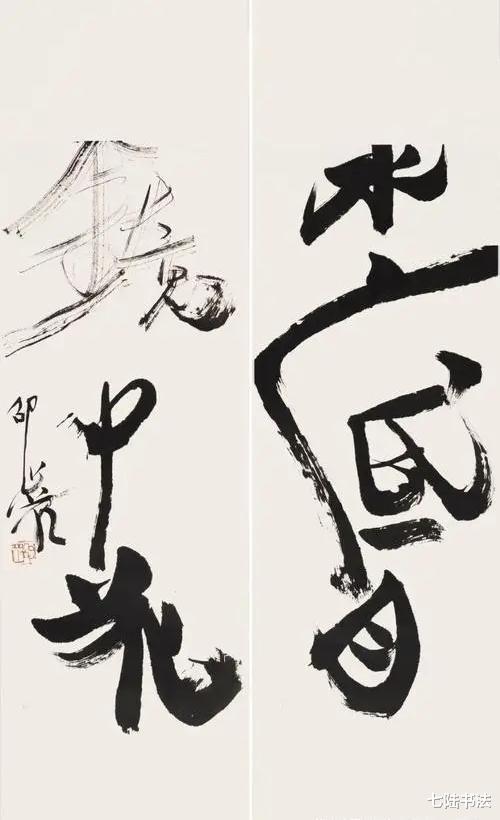

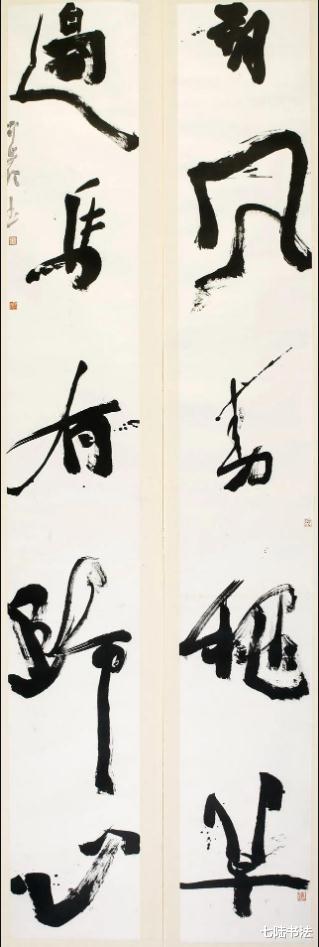

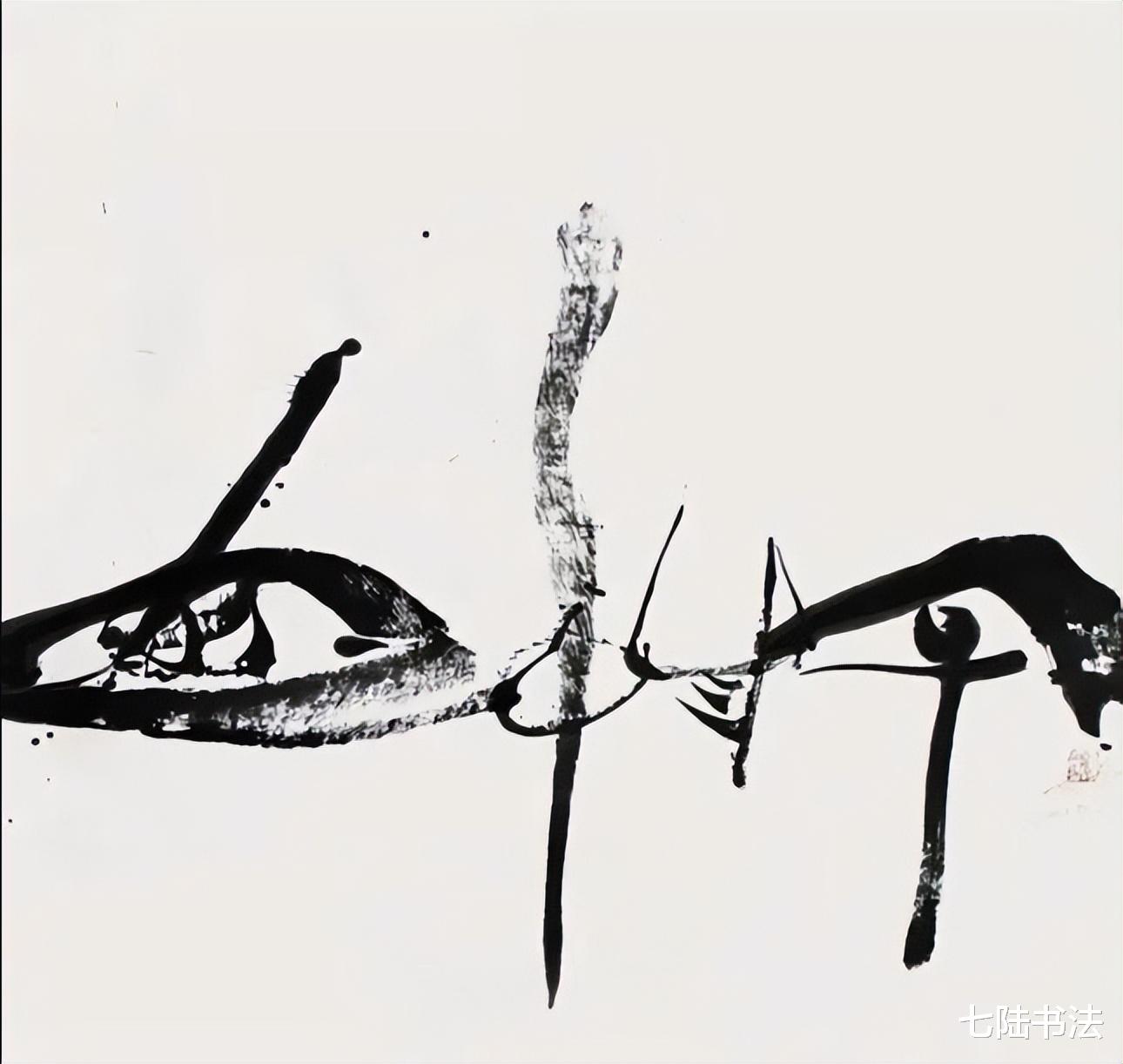

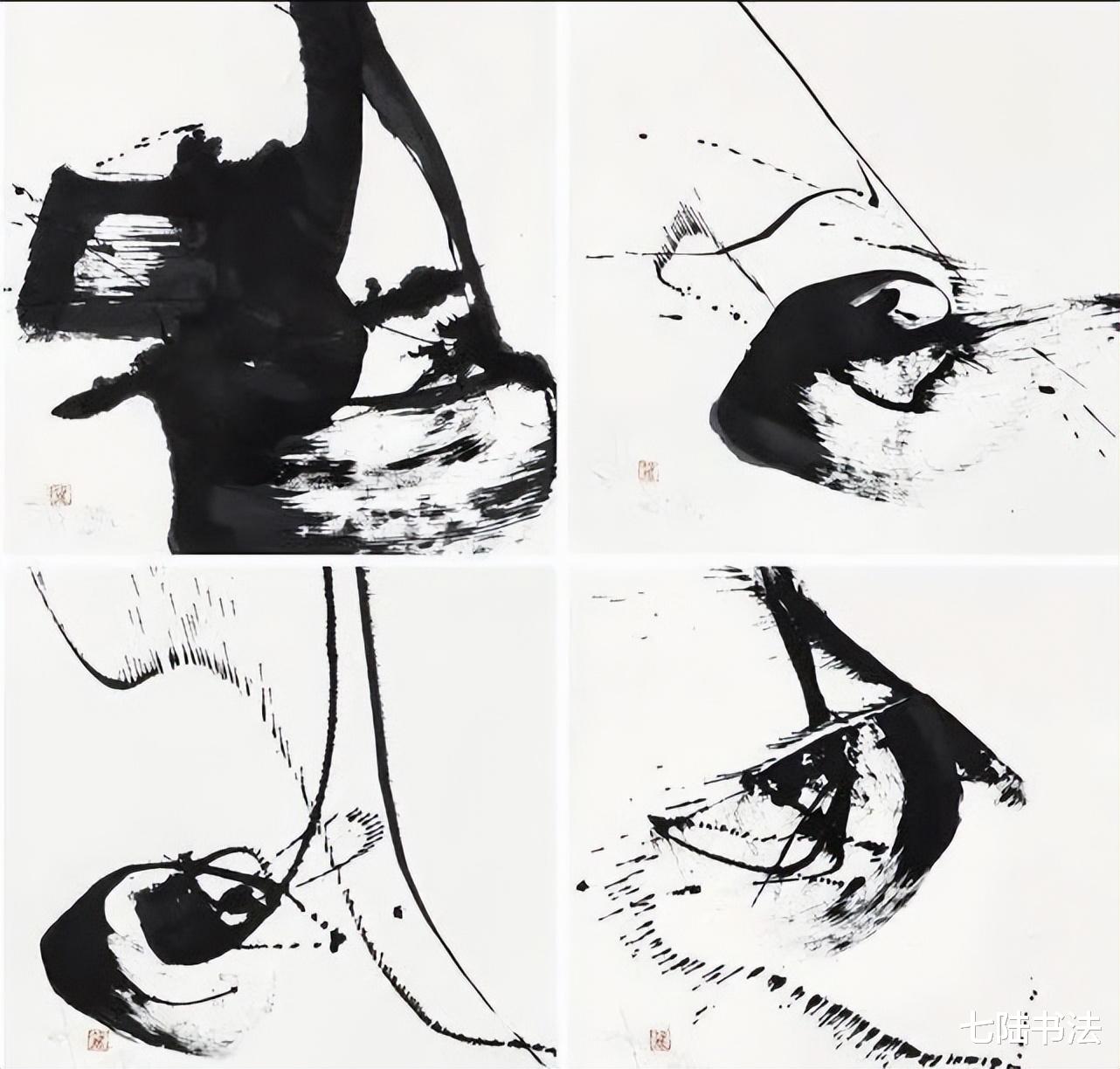

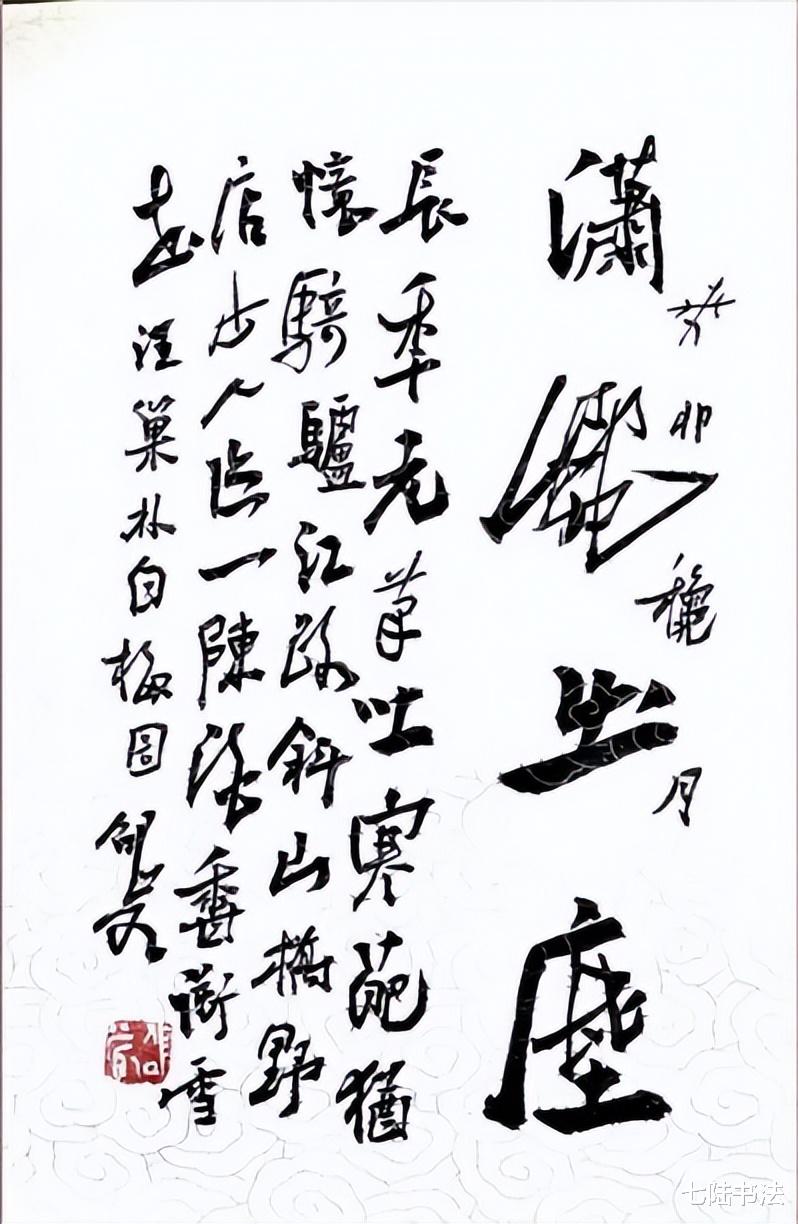

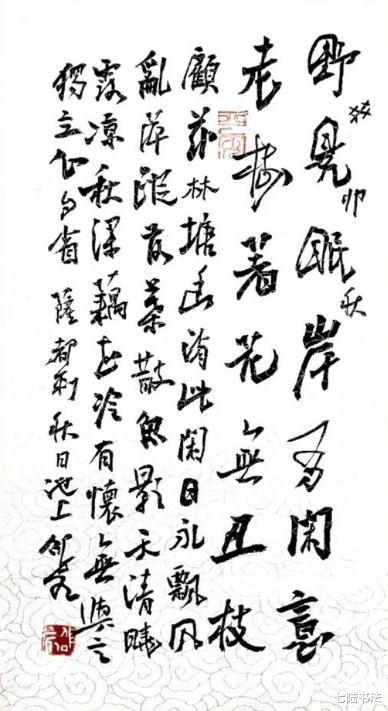

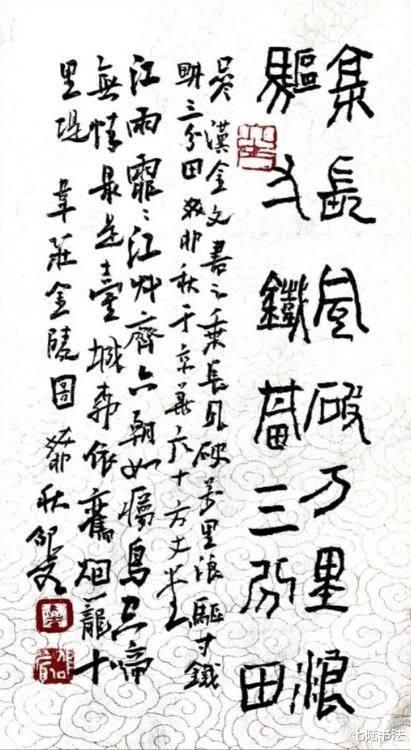

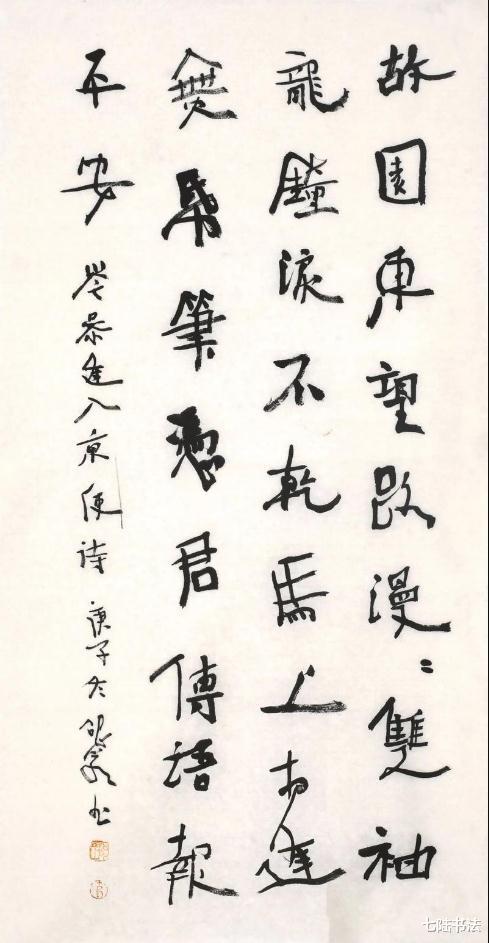

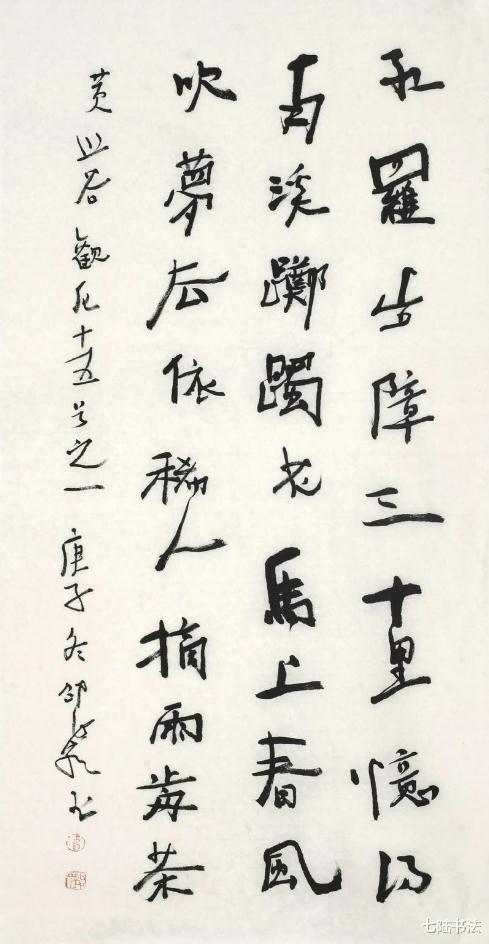

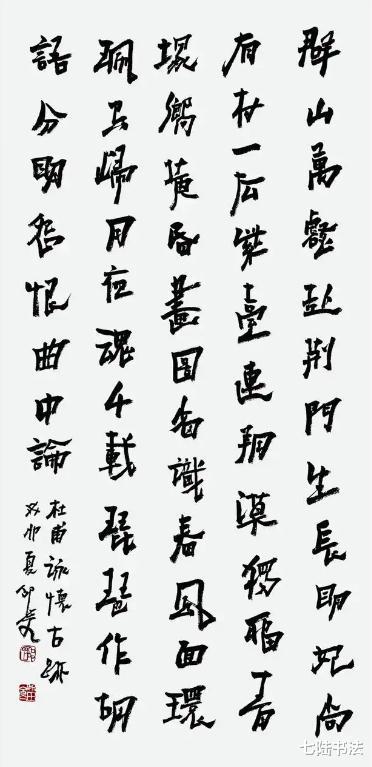

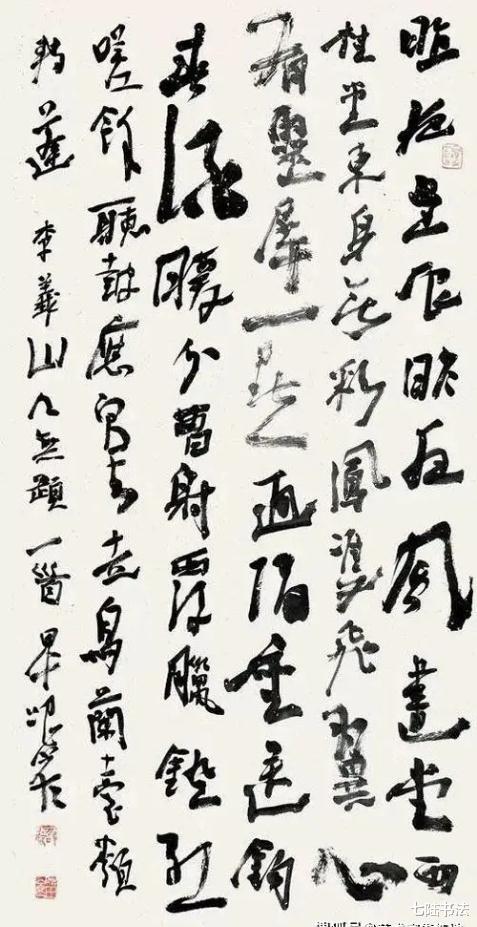

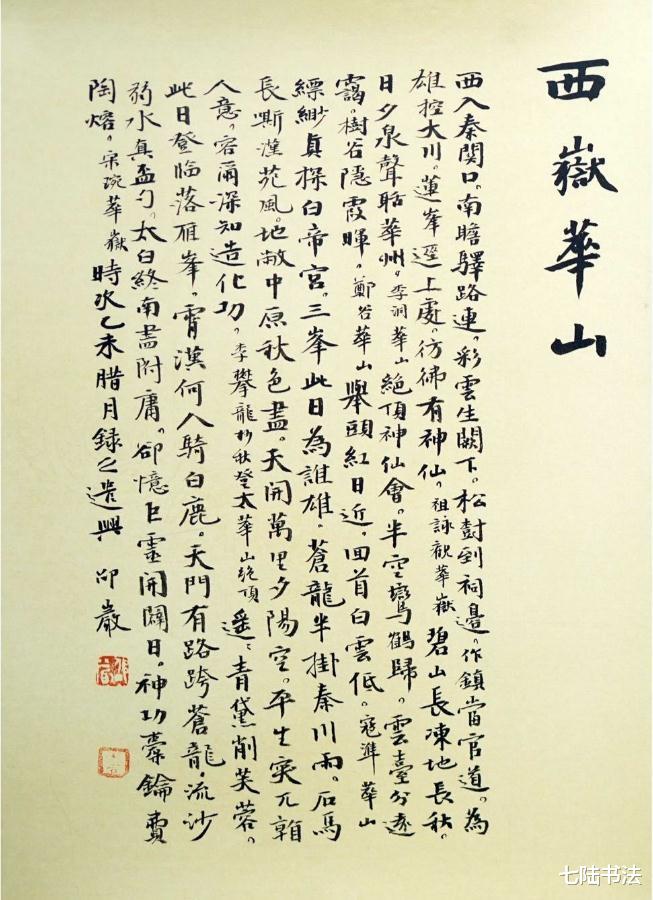

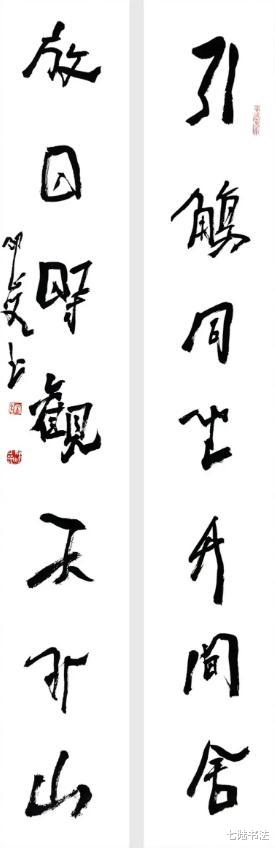

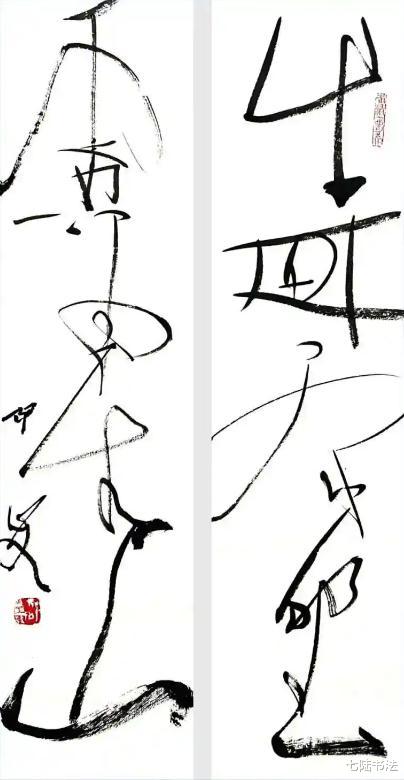

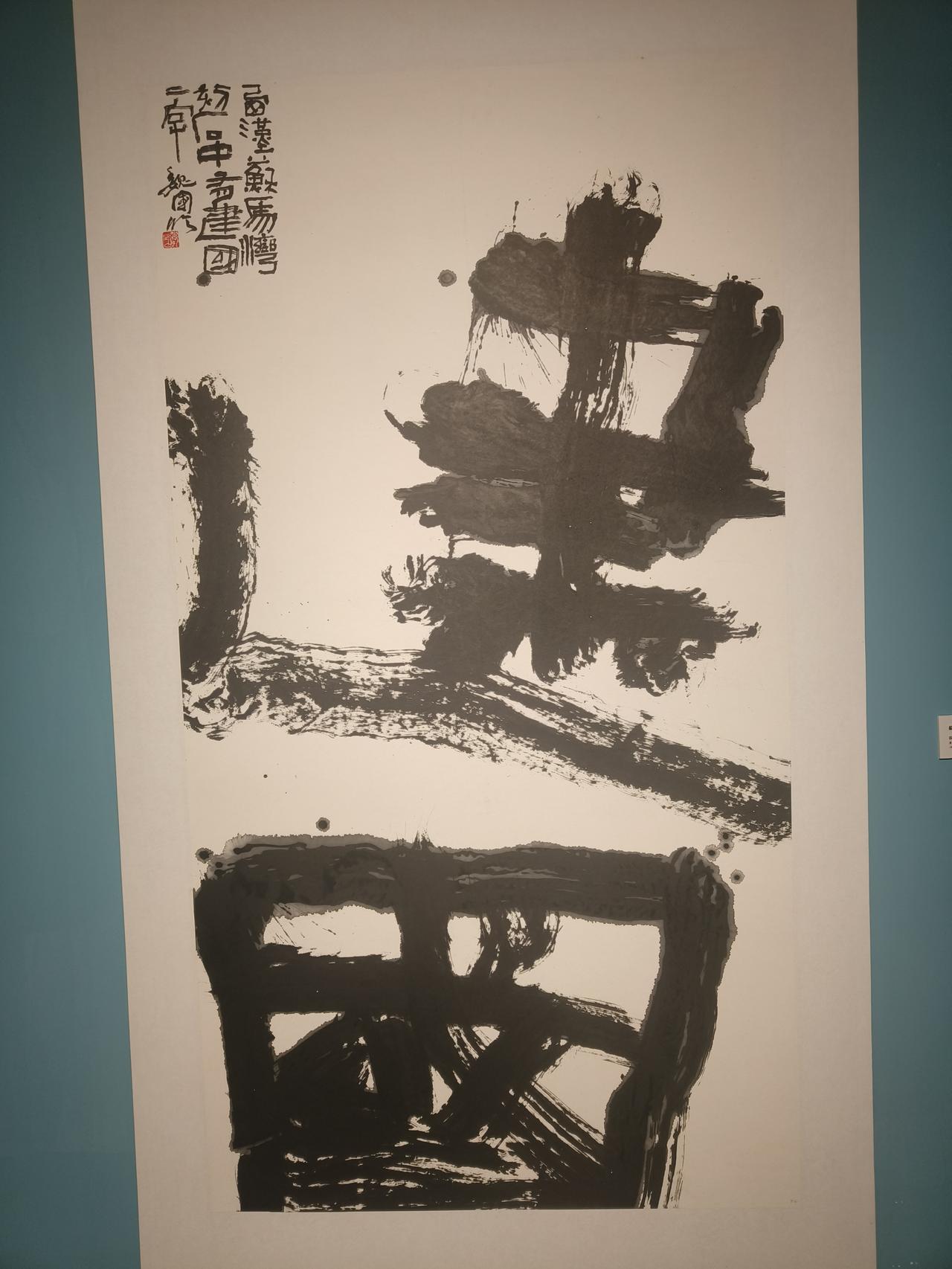

作为当今三位“丑书”大师之一的邵岩先生以独特的射书闻名,他颠覆性的在书法创作中使用了注射器,通过射出的墨汁让作品呈现出一种放射性的态势,结合毛笔的再次加工,突破了传统书法作品笔墨线条的拘束,赋予了作品更为丰富的面貌,这在书法史上可谓开天辟地。

射书彻底颠覆了传统的书写工具,因此遭到很多人的口诛笔伐,甚至上升到民族大义和人身攻击的程度。

对于这些负面舆情,邵岩先生一直态度强硬,他表示:“不要用你临帖的水平去评价我几十年的书法探索”这句话怼的有力、有理,堪称回怼典范。

但是随着人们对射书的关注度越来越高,邵岩先生的态度也有了明显的转变。近期他不但主动解读自己的射书艺术,更是在一次直播中称自己的艺术并非书法。

他说:“很多朋友对射墨不理解,通过视频一看觉得这怎么能是书法呢。是啊,那不是书法,我也不认为那是书法,那是行为艺术,那是观念艺术,那是抽象书写。”

“当然我把射墨的线条加进到我的作品的里面跟毛笔结合,巧妙地结合起来了,并且做到很协调的程度,是可以的,所以我做了大量这样的尝试,我的现代书法里面有射墨的线条跟毛笔的结合我觉得非常好。”

“不理解不要紧,慢慢的来啊。或者你继续的不理解继续的有非议的话,那是有一个过程的,我理解大家。”

从这段话中可以看出邵岩先生的态度温和了很多,不再像以前那样执拗,开始包容一些不同的声音,这正是一位成熟的艺术家必备的修养。

从邵岩先生的这段话可以看出他并没有将自己的射墨表演当成一种书法创作演示,但是他在书法中加入了射墨的成分依旧认为是书法的一部分,是“现代书法”。

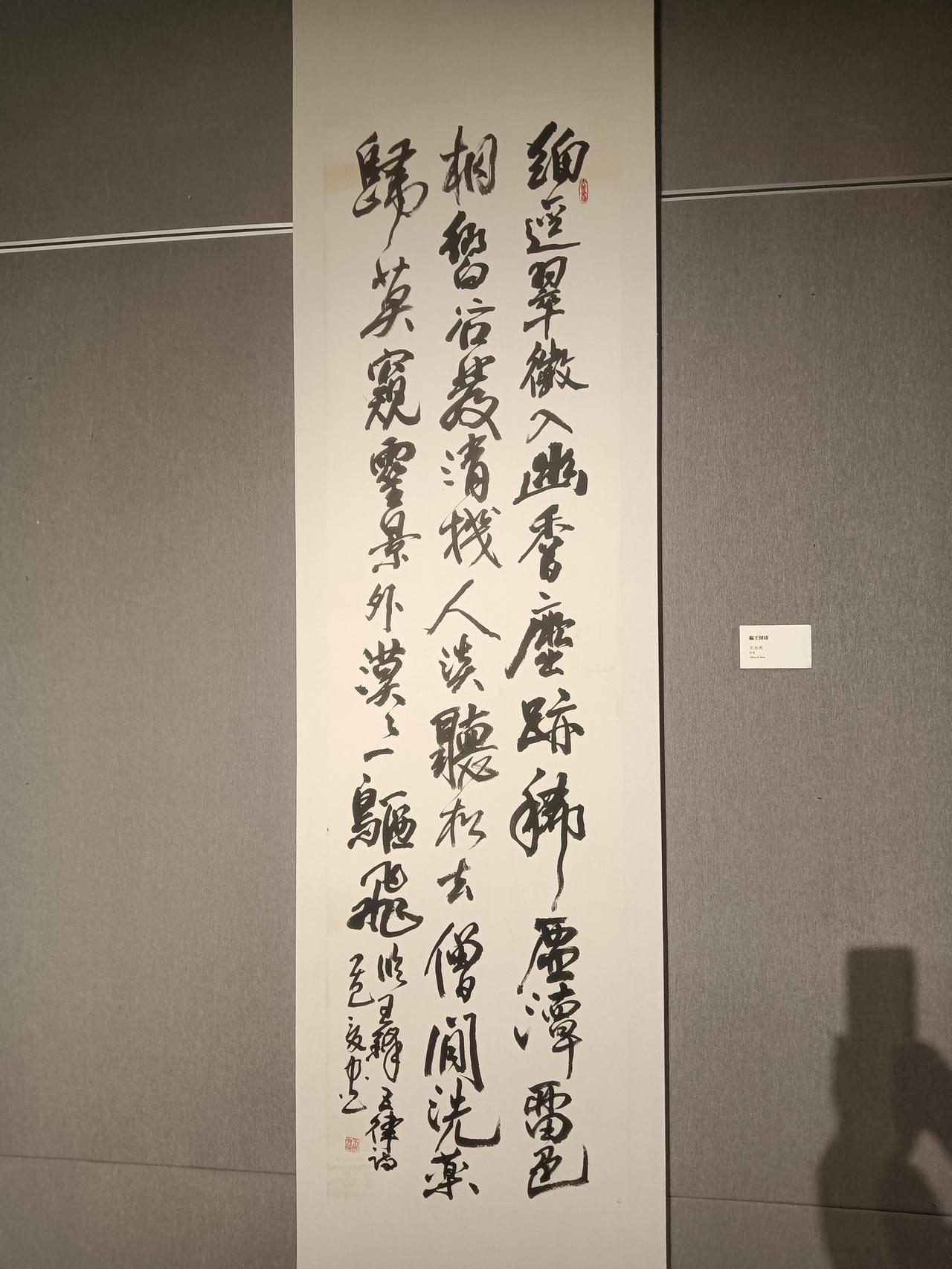

邵岩先生的声明并非一种退却或妥协,而是一次清晰的身份自觉与艺术定位。这标志着他从一个在书法体系内部寻求变革的“革新者”,转变为一个在当代艺术场域中自由表达的“艺术家”。

这种转向至关重要。在传统的书法评价体系中,他的作品注定要接受笔法、结体、章法、气韵等标准的严苛审视,其结果必然是“离经叛道”。

而当他将作品锚定为“行为艺术”与“观念艺术”时,他便为自己争得了一片全新的、评判标准截然不同的话语空间。

如果射墨不是书法,显然会消除很多质疑的声音,但是由此引发的思考却不容忽视,书法该怎样定义?书法的边界在哪里?

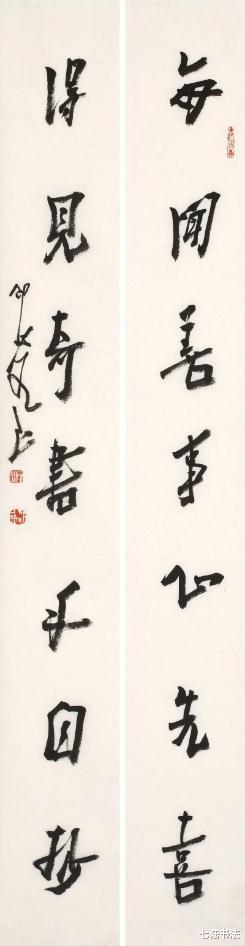

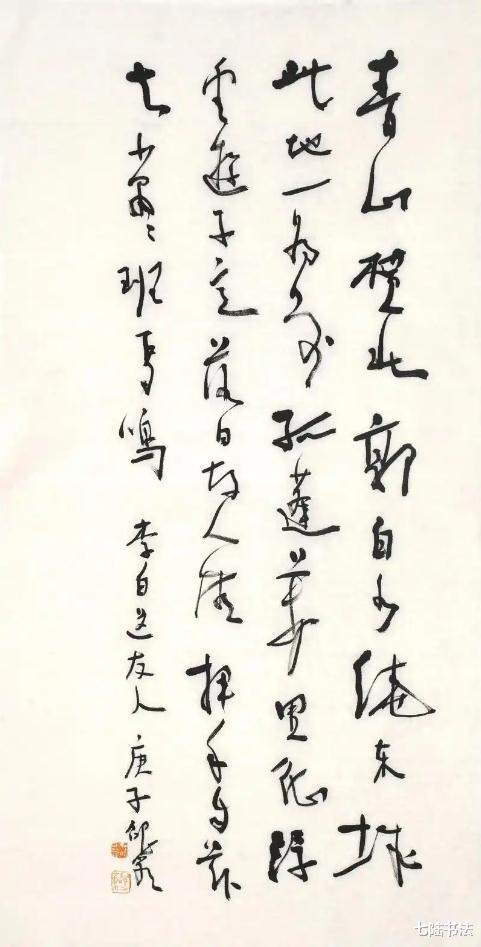

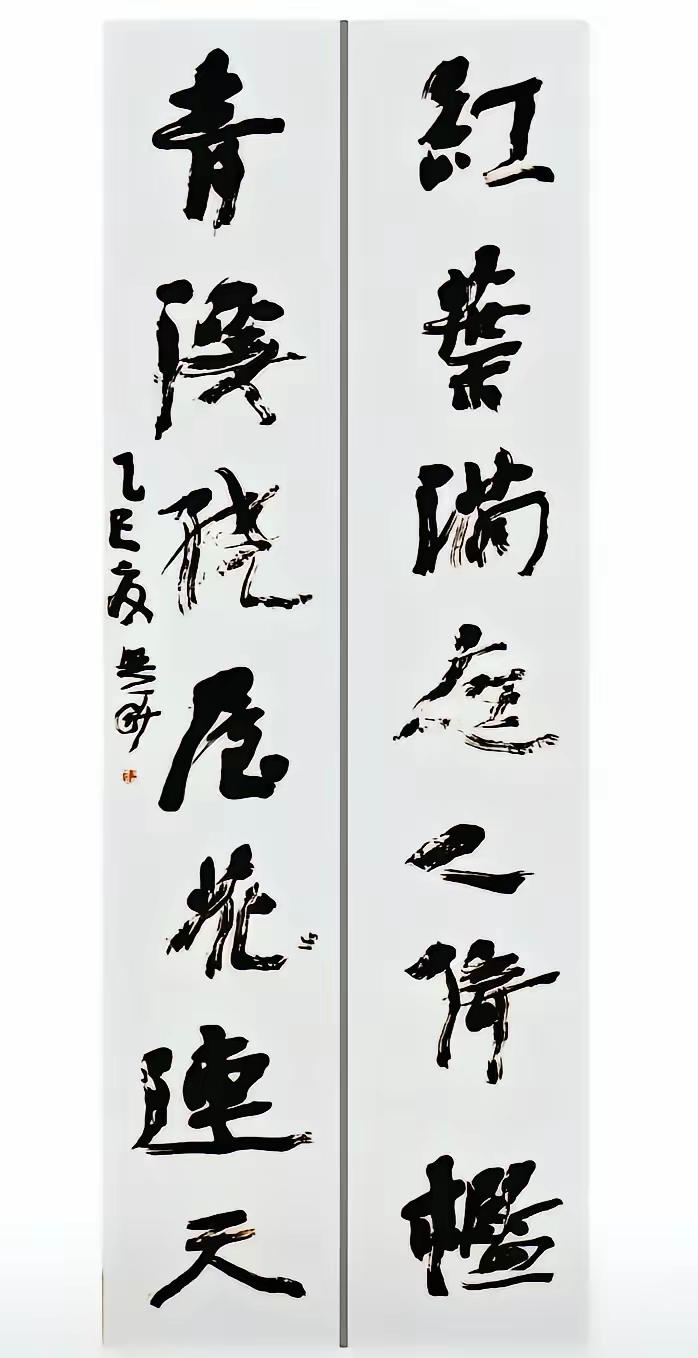

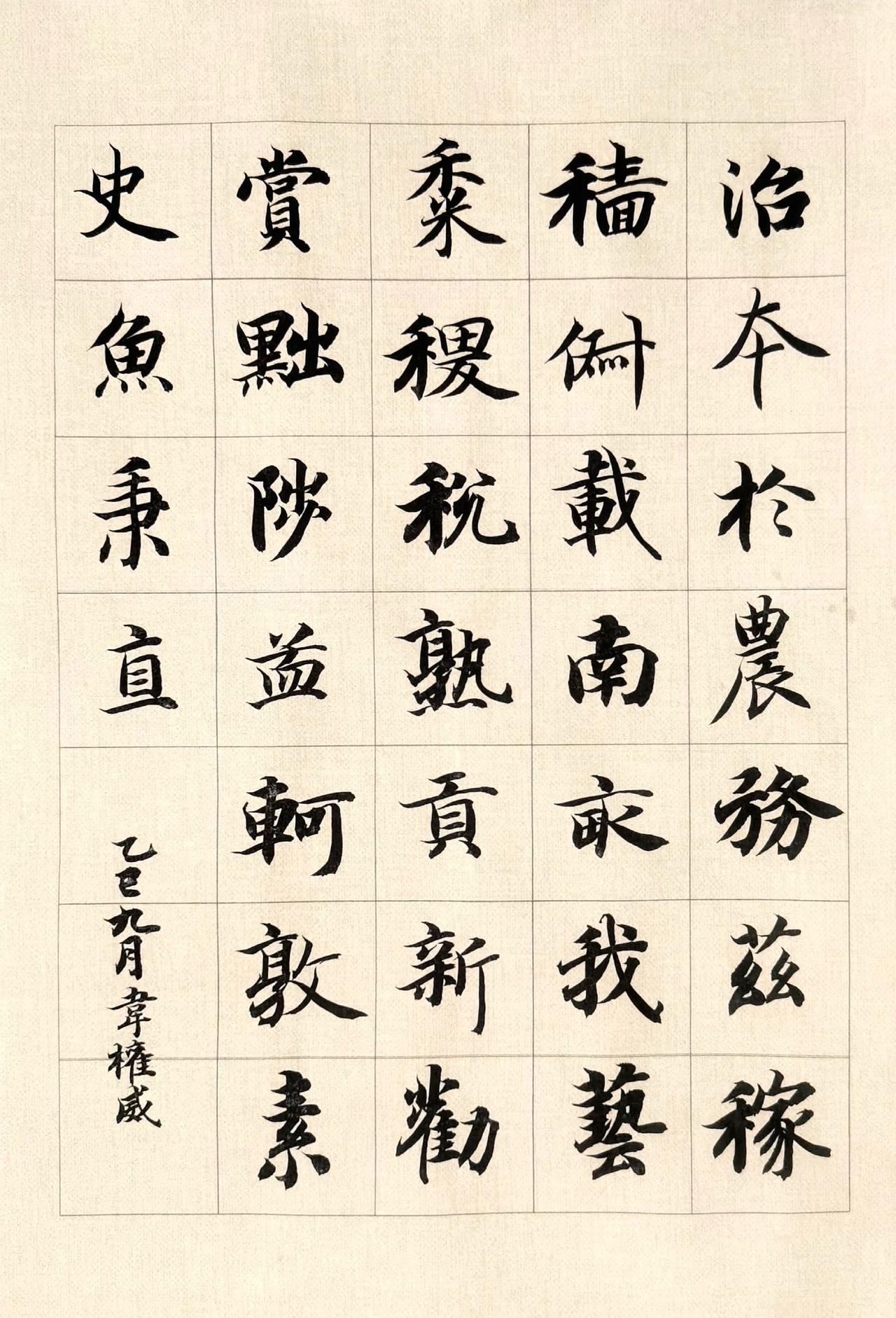

传统书法由文房四宝创作,似乎脱离了笔墨纸砚就不应该称之为书法了,以至于现在还有很多人认为那些雕琢的文字如甲骨文等就不算是书法。

甚至也有人认为当代硬笔书法也应该被排除在书法之外,书法就必须要用毛笔在宣纸上写就。当曾翔先生用拖把书写巨幅作品的时候,这个拖把就成为人们质疑他书法创作的一个焦点。

尽管笔墨纸砚的出现晚于书写文字,但是这四样已经成为衡量书法的一个标准了。这种将书法定义狭义化的趋势是否有利于书法的独立性和长远发展?这是当今书坛必须要回答的问题。

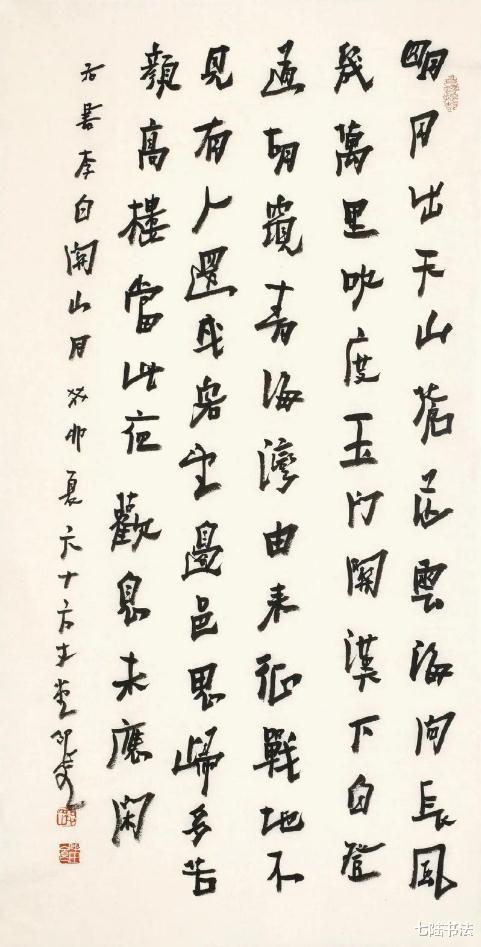

书法在中国传统文化中具有特殊的地位,他是唯一伴随并助推文化发展的艺术形式,无数的书法作品记录了史实、思想和情趣,让人们从中解读历史和文化,这种文化传承功能让书法具有了一些独特标识。

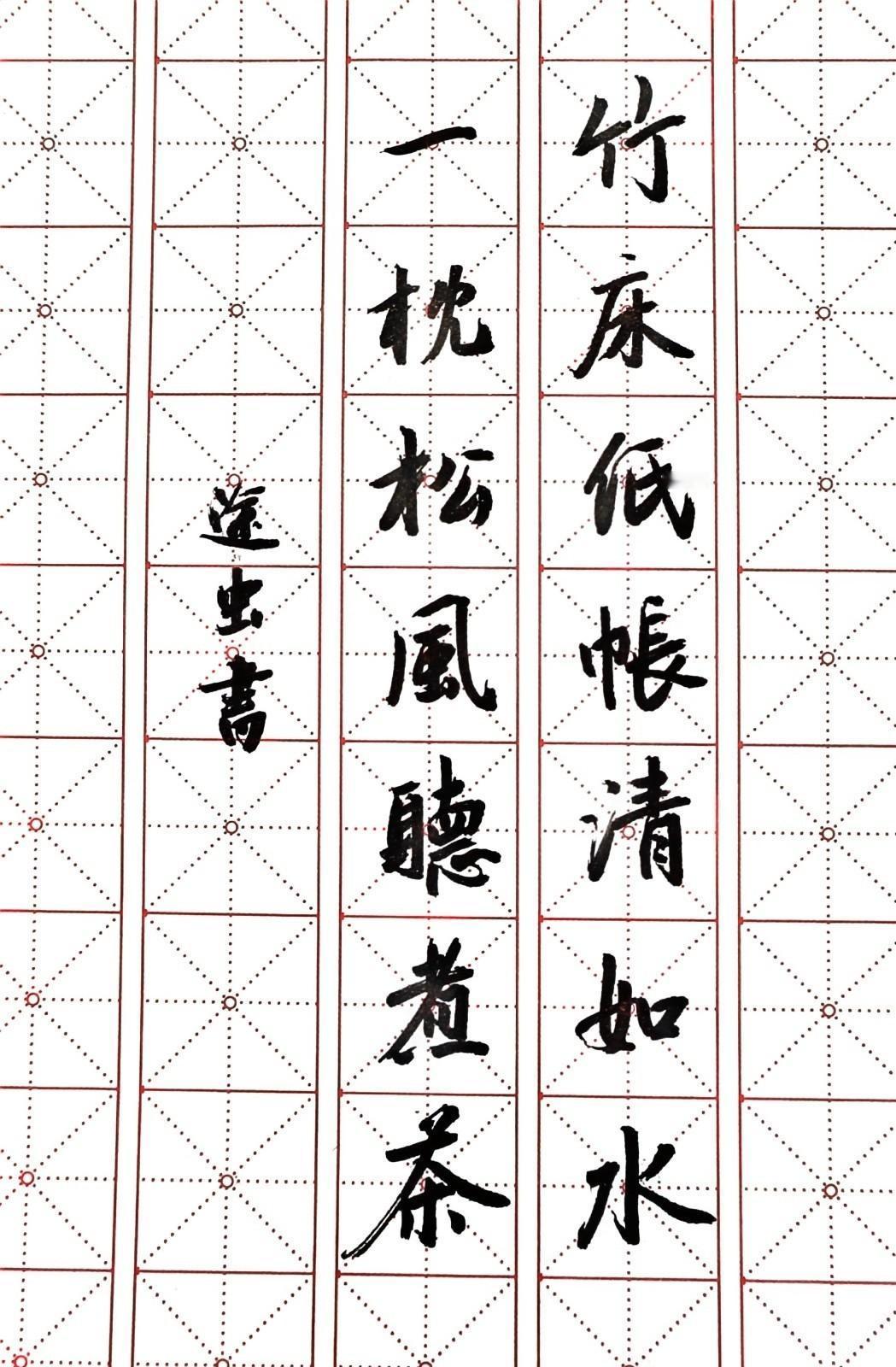

如今科技取代了日常书写,书法再也难以承担文化使者的重任,想要继续生存下去只能向着纯艺术的方向发展,要更为开放、自由和多元,不在拘束于传统的规范,这时的书法样式必然与传统不同,包括书写工具和创作形式都被颠覆和突破。

过度狭义化书法必然约束了书法的发展,让书法落后于时代,陷入被淘汰的危机。但是过度泛化书法的概念又有可能模糊书法的边界,让书法失去独立性,遭受被其他艺术吞噬的危险。

当代书法创作依旧在遵循传统的道路,只有个别书家进行大胆、前卫的探索,但是这些极少数的实践已经开始冲击人们对书法的认知了。

邵岩先生在创作中使用了注射器,线条是喷射出来的而非写出来的,这样的尝试就已经在试图突破书法认知的边界。

如果将其定义为书法,那么如何与行为艺术、抽象艺术区分?如果拒绝其称为书法,是否是阻断了书法未来的可能发展方向,约束了书法的生存空间?

在当前的文化背景下,射书的探索意义是非常重要的,他带给人们的思考和冲击会深刻影响书法发展的未来,从这个意义上来看邵岩先生是伟大的。

无论今人是否认同射书是书法,都不影响后人对其的研究和拓展,都不影响其对后人的艺术启发。

评论列表