本文转载自公众号:深圳微评

15年后“文学之都”申报再回首,兼及周东美《镜头下的文学之城》

于爱成

早在2010年底,著名文艺理论家、广东省作协元老、广东省评协创会主席、广东省政府参事黄树森,向广东省政府提交议案,建议深圳向联合国教科文组织申报“文学之城(都)”。深圳有关方面随后也作出响应与互动,但遗憾的是,这一申报最终未能如愿。

黄树森先生作为资深文艺理论家、广东省文艺评论界的泰斗,长期关注深圳及其文学发展。2010年11月29日,他在听取了我关于深圳文学现状及相关数据的汇报后,果断以省政府参事的身份,向广东省政府提交了《关于深圳申请“文学之城(都)”的建议》。黄树森自特区成立之初便密切关注并亲身参与深圳多项重要文学活动,对深圳文学发展历程了然于胸。他关于深圳建设并申请联合国“文学之城”的建议,经过近一年的调查研究,与深圳市作协多次讨论论证,调查深入、数据翔实、分析具体。该议案很快获得时任广东省副省长雷于蓝的批复,时任深圳市市长许勤也及时作出批示,要求市文体旅游局调研并提出意见。

2011年3月8日,市文联按照上级要求,作为对政府方面态度的回应,起草了《关于〈关于深圳申请“文学之城(都)”的建议〉的意见》。为配合材料准备,市作协进一步提供了充分的论证材料,涵盖深圳文学发展、国际性文学活动、与文学大师交流、文学翻译、文学专业团体、文学刊物、青少年文学发展、文学工程及文学优势等方面,形成了一篇完整的调研报告。

然而此事后续并未落实,犹如一段插曲,再无下文。据闻,当时市里有关方面正全力申请“全球全民阅读典范城市”,没能两线同时推进。最终,深圳于2013年成功被联合国教科文组织授予“全球全民阅读典范城市”称号,成为全球首个(也是迄今唯一一个)获此荣誉的城市。这一称号当然也名副其实。“文学之都”的梦想就延续至今。

我们之所以有信心提出这样的建议,主要基于对联合国教科文组织创意城市网络中“文学之都”的初步调研,以及对自身条件的判断——“文学之都”并非高不可攀。

联合国教科文组织创意城市网络中的“文学之都”,是对城市文学底蕴与文化活力的全球性高度认可。截至2025年,全球共有42座城市入选,遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲及大洋洲。

爱丁堡是首个加入该网络并被命名为“文学之都”的城市。它提供了丰富的文学活动,例如为表彰苏格兰文学设立的布克奖(后获曼氏企业冠名),并持续寻求建立自身的文学荣耀。联合国教科文组织对墨尔本的评价是:“墨尔本体现了文学在整个城市发展中的核心作用,从多语言编辑的开创,到相关产业的繁荣,再到面向多元群体的高质量教育项目与公共活动,无不展现其社区的文化多样性。”

爱荷华城是美国中西部一个人口不足6万的小镇,爱荷华大学师生约占其中一半。联合国教科文组织评价道:“作为一个小型大学城,爱荷华城与文学渊源深厚,经长期积累已成为原创写作与文学阅读的中心。其推动文学氛围、激励写作与交流的战略机制——如爱荷华国际写作计划、作家工作坊及爱荷华之夏写作节等,为全球小型城市提供了绝佳范例,展现了文化创意产业推动城市经济、文化与社会发展的代表性。”

德国海德堡的入选理由是:这座浪漫古城是欧洲最早的教育机构之一——海德堡大学的所在地,孕育了黑格尔、伽达默尔等哲学家以及浪漫主义文学运动。城市保存了大量文学遗迹与古籍书店,每年吸引众多作家与学者,成为德国文学与学术的象征。

再看其他“文学之都”:加拿大魁北克城作为北美法语文学的核心,拥有上百家出版商与书商,举办“文学之家”展览与文学节等活动,将历史建筑与文学活动融合,展现法语文学的独特魅力。韩国富川是多位著名作家的故乡,包括赛珍珠与本土诗人杨贵佳。城市通过举办文学节、以作家命名街道与公园,打造文学主题酒店与书店,将文学融入城市生活,成为韩国文学创作与交流的重要基地。乌拉圭蒙得维的亚作为拉丁美洲唯一的“文学之都”,是高乔文学的摇篮,诞生了马里奥·贝内德蒂等作家。城市借助流动图书馆、跳蚤市场旧书区与特色书店推广文学文化,被誉为“拉普拉塔河畔的雅典”。南非德班作为非洲唯一的“文学之都”,通过多元文化融合的文学活动、社区图书馆与作家扶持计划,推动本土文学发展,展现非洲文学的多样与活力。

这些城市凭借独特的文学传统、丰富的出版资源、活跃的文学教育与持续的文学创新,成为全球文学交流的重要节点,共同绘就了联合国教科文组织“文学之都”的多元图景。

由此可见,文学之城并非仅依赖大师与巨著,更着眼于城市的文学特色。深圳文学特色鲜明、创作活跃、作者密集、文学生态完整,是当代中国基层民众释放蓬勃创作热情、创造力与想象力的文学热土,是中国梦、世界观的集中体现,也是人类借助文学观察社会、描绘人生、关照现实、思考历史、探索心灵、寻找精神出路的文学之城。正因如此,中国作家协会副主席李敬泽曾言:“在深圳,我们能够感受到这个城市有一种生机勃勃的文学生活。深圳这个城市,我们完全有理由对它在文学上抱着很深切的期待。”

深圳在全国最早尝试申报,却是不事张扬的南京脱颖而出,成功入选联合国创意城市网络的“文学之都”,其理由是:南京拥有2500年建城史与1800年文学传统,被誉为“天下文枢”,诞生了《昭明文选》《文心雕龙》《红楼梦》等经典,李白、曹雪芹、朱自清等文坛巨匠在此留下足迹。南京通过全民阅读推广、文学地标建设(如“世界文学客厅”)与国际交流活动,展现了深厚的文学底蕴与创新活力。

在众人祝贺或惊讶之际,深圳文学界同仁不免心有不甘,也感遗憾——依此标准,南京未必优于深圳。文学之城的门槛并非想象中高不可攀,我们还是过于低调涣散,或者说懈怠无为了。

更早时候,曾有报道称深圳在“全国文学城市”中排名第四,引发网民与媒体热议。有人质疑深圳历史短暂、名家名作有限,实则忽略了其整体文学水平。深圳作为全国最大的移民城市,拥有庞大的写作群体、丰富的文学形态、活跃的网络创作、深具影响力的底层写作、最多的文学民刊。深圳人对文学的热情,令众多来访学者、作家赞叹不已。

时隔15年,我仍坚持认为,深圳申报联合国教科文组织创意城市网络“文学之都”完全可行。一座城市的大作家数量少,不意味着缺乏文学影响力,市民的参与热情与城市文学创作的整体活力才是关键。若论名家,深圳目前也已拥有五到十位国内一线作家,包括几位超一流大家。南京的一线作家如苏童(已离开南京)、毕飞宇、韩东、鲁敏、胡学文、范小青、孙频等,自然一定不会比邓一光、杨争光、南翔、彭名燕、王小妮、李兰妮、薛忆沩、吴君、盛可以、蔡东等更为杰出,深圳的一线作家实力不遑多让。

南京能成功,深圳也必然能成。南京、北京、上海等地在历史积淀、文化传统、名家大师、文学期刊、图书出版、文学翻译等方面具备优势。而深圳的优势与特色体现在文学氛围、作家数量、作品体量、全民阅读、文学教育、文学活动,以及文学赋予这座城市的活泼热烈的文学精神。“文学之都”并非遥不可及,事在人为,深圳拥有独特之处,应形成自身的优势叙事。

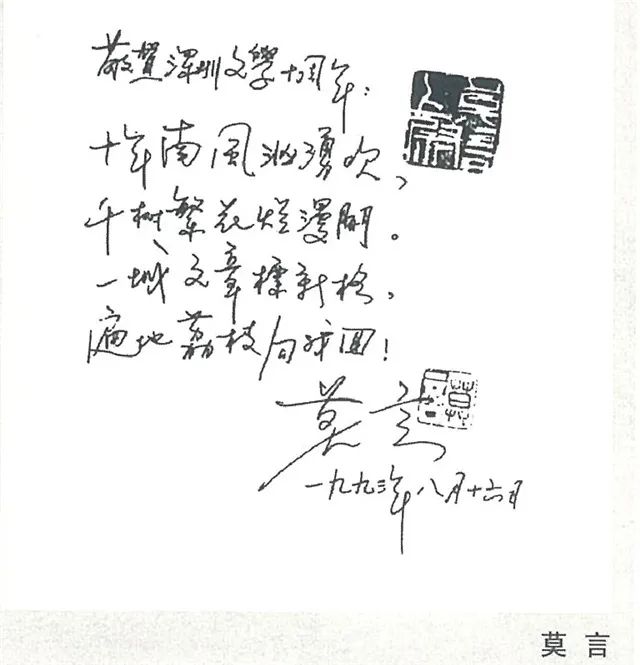

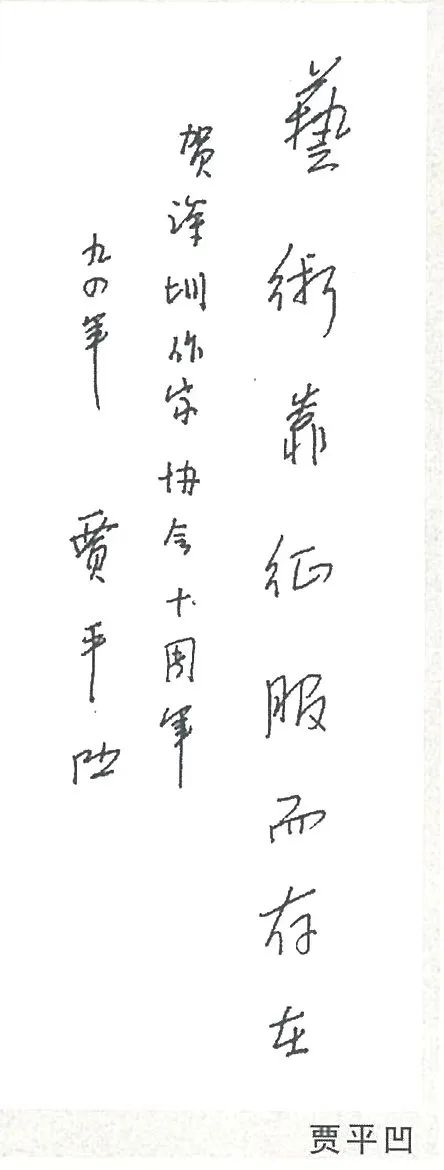

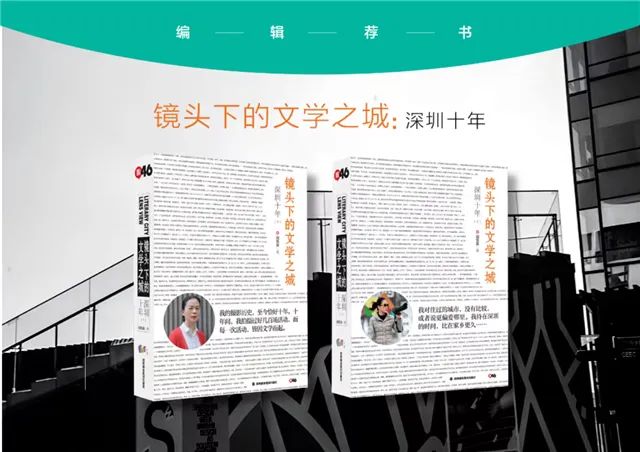

今日,周东美女士的力作《镜头下的文学之城(深圳十年)》隆重推出并举办首发式,正是深圳在打造“文学之城”过程中努力构建“优势叙事”的宝贵实践。关于该书的意义,策划编辑兼责任编辑谭祎波撰写了一篇极为精彩、才情迸发的评论推荐:

《镜头下的文学之城》不仅仅是影像文字纪实,更是一次对深圳文学生态的立体解剖与深情礼赞。该套书系统梳理了深圳作为“文学之城”近十年的发展脉络,以其“文学+影像”的独特形态,打破了传统文学史的书写框架。书中,恢宏的全景纪实与细腻的个体特写交织,图文互证,生动地勾勒出深圳这片“文学绿洲”的蓬勃生态。本套书的出版,填补了深圳文学影像史的空白,它以纪实的筋骨与艺术的灵魂,构建起一座属于这座城市的文学记忆库藏,其文献性与史料价值,使之成为了解与研究深圳文学不可或缺的一手资料。作者周东美以摄影师的敏锐捕捉光影,又以作家的温情理解瞬间,成为了一种深度的阐释和情感的共鸣。作家与摄影师的跨界融合,跨界的身份为本书注入了独特的灵魂。她不仅是现场的记录者,更是文学的同行人。她十年栉风沐雨,她见证了深圳文学力量从蓄势到喷薄的历程,她的镜头,因此成为这座城市文化软实力崛起的最直观见证。“我们深圳”不仅是丛书的名字,更是一种文化自信的宣告。深圳的速度与激情之下,始终流淌着一条深沉而丰沛的文学之河。它是对“文化沙漠”论调最有力的回应,是这座城市精神沃土上开出的绚烂之花。《镜头下的文学之城》的问世,是对过去的鹏城文学十年最好的总结,也是对下一个深圳文学十年最美好的期许。

“深圳的速度与激情之下,始终流淌着一条深沉而丰沛的文学之河……《镜头下的文学之城》的问世,是对过去的鹏城文学十年最好的总结,也是对下一个深圳文学十年最美好的期许。”此言极是。这一总结与期许,也正是深圳文学之城建设与打造的基石与阶梯。将来若有一天,深圳如南京一般,成为中国第二座或第三座联合国教科文组织创意城市网络的“文学之都”,这部著作将成为见证、证据与呈现。

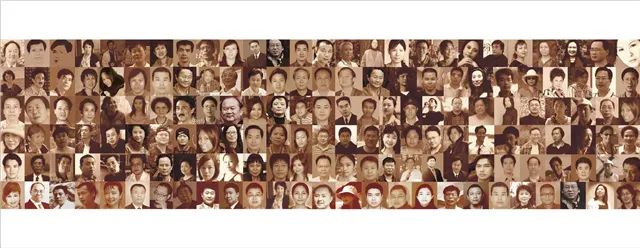

在周东美女士历时十年、近600页、10章、42万字、从数千张图片中精选近500张所构筑的图文世界中徜徉,我们才真正意识到,过去十年的所有文学事件——瞬间重现、尽数复活。通过这样的聚焦与周东美的观察,一切顿生意义:对文学的意义,对城市的意义,对每个参与其中的个体的意义。

周东美的图像与文字,不是无趣的数据,不是枯燥的资料,而是一个个体在“深圳文学”发展历程中留下的无比详尽的文学史志、影像记忆与性情随笔,也是“以图出史、图文互动”、图文互现、图文互证的文学史论写作模式,是重绘“深圳文学史”的可贵探索,让我们这些参与或部分参与的文学人,得以挣脱时空的尘埃与渐被湮没的记忆之网,重新审视、回忆、温习曾经的光荣、梦想、激情与感动,重新观察与思考这座城市的文学历史、现实、问题与出路——这部书让我们看见,让我们感动,也让我们沉思。

看见历史,看见足迹,看见每个文学人的心跳和历史中的活泼泼的身影,看见深圳文学的成长,看见文学与一座城市的相互成就与相互塑造,我们才能更好地想象并开创未来。

周东美这部融合文学影像、影像文学、文学史志、田野笔记与文学之城随笔的作品,赋予我们的是一种方法——以文学为方法,以影像为方法;也是一种精神——在速生速朽、方生方死的历史进程中,无论是城市史、文学史还是个人史,在持续的遗忘中,一个强大的“叙事自我”能够诞生。

这叙事——城市叙事、文学叙事、自我叙事——的关键,源于对文学与城市的热爱,源于那或许微弱却恒久耐心的力量,以及文学之光、审美之光。

在这样一次叙事中,周东美努力保全了文学之城十年的完整与自我。她记录下自己的日常与热爱,也记录下自己的生命历程——图片影像会说话,每一幅都凝聚她的心血,承载可感可触的情感;而更会说话的是她的文字,十年随笔,十年小记,构成一场漫长的自我叙事。她在对人事的记录与观察中,以温婉平实的语调、干净准确的文字,书写对城市、文学、作家、作品以及生活与自我的思索。每一篇文字皆具文学性,讲究字句,用心写作,并非随意记录。

因此,我们在这个文本中能看到意义——宏大的叙事与私人的叙事;能获得超越文本本身的启示——回归我所关注的宏大“文学之都”话题。若有一天深圳实现“文学之都”的梦想,周东美这部作品既是坚实的劳作明证,也是一个预言。某种意义上,至少对我而言,对深圳“文学之都”的梦想和大计而言,借用鲁迅的话,它也是“微光”,是“响箭”,是“进军”的又一步。

作者简介

作者系中国文艺评论家协会理事,一级作家,研究员,历任深圳市作家协会第五届、第六届驻会副主席,深圳市评协第五届驻会副主席。