“我没头晕没心慌,血压怎么会高?” 很多人对高血压的认知,还停留在 “头晕头痛” 的老印象里,却忽略了这个 “沉默杀手” 最擅长 “曲线预警”—— 它从不会直接喊 “我来了”,反而会在手脚上留下一个个容易被忽视的 “小暗号”。就像家里的水管用久了,水压过高不会立刻漏水,但水龙头会先出现水流不稳、出水变慢的迹象,我们的手脚作为身体 “最远的终端”,早早就会感受到血管的 “压力预警”。今天就和大家拆穿这些手脚上的血压信号,教你简单应对,别等小问题拖成大麻烦。

高血压对血管的伤害,就像持续给橡皮筋加力:原本柔软有弹性的血管壁,长期被过高的血压 “撑开”,会慢慢失去弹性、变得僵硬,甚至出现细微的 “裂痕”。而手脚的血管的像树枝末端的细枝桠,又细又长,远离心脏这个 “泵体”,一旦血压升高导致血管变窄、血流变慢,手脚会最先 “吃不消”。很多人把这些信号当成 “年纪大了”“累着了” 的小毛病,殊不知这是血管在悄悄 “求救”—— 长期放任血压升高,不仅会加重心脏负担,还可能让血管损伤蔓延到心、脑、肾,增加后续健康风险。

那么,手脚出现哪些 “小异常” 要警惕?第一个信号是手脚麻木反复来,活动后也不缓解。张阿姨最近总说 “手麻得拿不稳筷子”,一开始以为是做家务累的,可休息后还是没改善,甚至晚上睡觉会麻醒。去医院检查才发现,血压已经悄悄升到了 150/95mmHg。这是因为血压升高会让末梢血管变窄,就像堵车时偏远路段的车流完全停滞,手脚的神经得不到足够的血液滋养,自然会发出 “麻木警报”。如果这种麻木从指尖、脚尖开始,慢慢蔓延,或者单侧手脚麻得更明显,可别再归为 “久坐久站” 了。

第二个信号是手脚浮肿不消,按压有 “小坑”。很多人早上起床发现脚踝肿了,第一反应是 “昨天水喝多了”,但如果浮肿持续到下午还没退,按压脚踝时会出现一个浅浅的小坑,过十几秒才慢慢恢复,就要留心血压了。这就像小区的排水系统堵塞,雨水排不出去会积在低洼处,血压长期偏高会影响心脏的 “泵血效率”,血液无法顺利回流到心脏,只能在手脚等末梢部位 “囤积”,形成水肿。这种浮肿和走路多、喝水多导致的 “暂时性浮肿” 不同,通常是对称性的,还会带着手脚发沉、抬起来费劲的感觉。

第三个信号是手脚冷热不均,或有莫名刺痛感。王大爷最近总觉得左手比右手凉,哪怕冬天戴手套,左手也暖不热;有时候还会突然感到脚尖像被针扎了一下,刺痛感一阵一阵的。这其实是血压升高后,部分末梢血管收缩不均、甚至发生轻微痉挛导致的 —— 就像电路接触不良时,灯泡会忽明忽暗、偶尔闪烁,血管 “不通畅” 会让手脚的血液循环和神经传导出问题,要么局部供血不足变凉,要么神经受刺激引发刺痛。

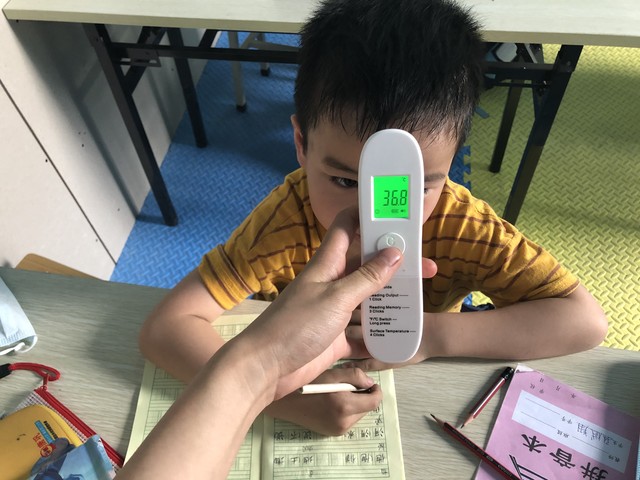

发现这些信号后,不用过度紧张,但一定要及时行动。第一步是做好 “家庭血压监测”,选一个电子血压计(操作简单、读数直观),每天早上起床后、晚上睡前各测一次,连续测 7 天,去掉第一天的数值,取后 6 天的平均值 —— 如果收缩压多次≥140mmHg,或舒张压≥90mmHg,就该去医院咨询医生了。这里分享一个小技巧:测量时要坐在有靠背的椅子上,手臂和心脏保持同一高度,袖带松紧以能塞进一根手指为宜,这样测出来的数值更准确。

第二步是给血管 “减减压”,从生活小事调整:饮食上少放 “隐形盐”,比如酱油、蚝油、豆瓣酱里都藏着盐,每天总盐量控制在一个啤酒瓶盖的量(约 5 克);可以多吃点芹菜、菠菜、香蕉,这些食物里的钾元素能帮助平衡钠水平;运动不用追求 “高强度”,每天散步 30 分钟、饭后跳 10 分钟广场舞,或者每周打 2 次太极拳,都能帮助血管恢复弹性;另外,别熬夜、少生气 —— 熬夜会让血压像 “坐过山车”,情绪激动时血压会瞬间飙升,这些都是血管的 “隐形杀手”。

要特别提醒的是,手脚出现这些表现,不一定全是高血压导致的,颈椎病、糖尿病、关节炎等也可能有类似症状。但无论原因是什么,“及时检查” 都是最稳妥的选择。高血压的可怕之处,不在于它本身,而在于它的 “隐蔽性”—— 很多人直到出现心梗、脑梗等严重问题,才发现自己血压高了十几年,却早已错过了最佳干预时机。就像守护房子要定期检查门窗、水管,守护健康也要关注这些 “小细节”,早发现、早调整,才能把风险降到最低。

最后想说,健康从来不是 “硬扛” 出来的,而是 “细心呵护” 来的。如果最近你或家人的手脚出现了上面说的这些 “小异常”,不妨花几分钟测测血压,给身体一个 “自我排查” 的机会。毕竟,血管健康了,手脚才能灵活有力,生活才能更有滋味。愿我们都能读懂身体的 “求救信号”,远离高血压的困扰,守护好自己和家人的健康。