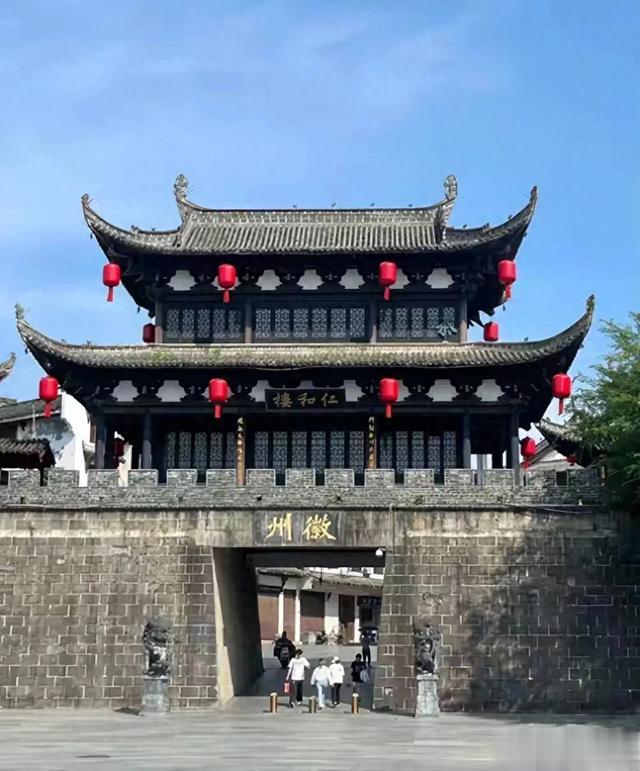

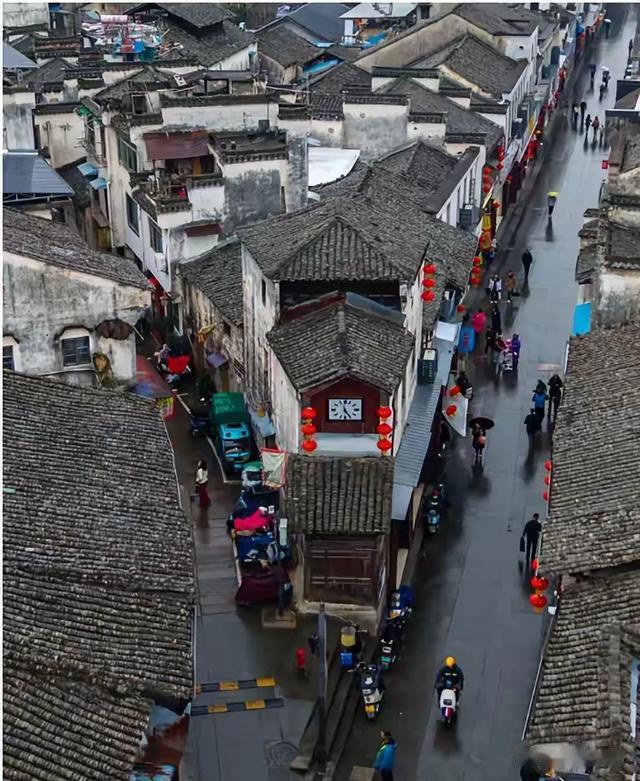

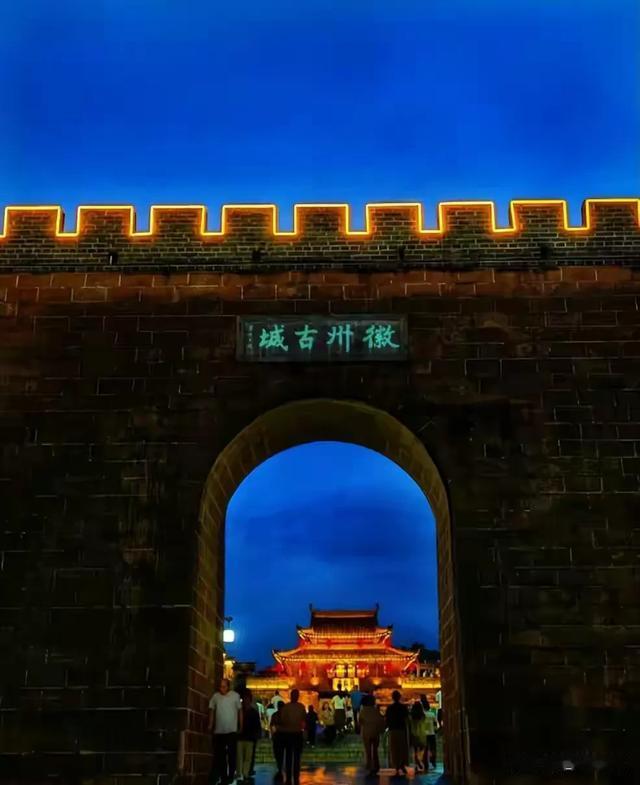

在皖南的山水间,青砖黛瓦的徽州古城与云海翻涌的黄山主峰遥相对望。前者承载着“十户之村,不废诵读”的千年文脉,后者凝结着“五岳归来不看山”的自然传奇。1987年,一场以“黄山”为名的行政区划调整,让“徽州”这个镌刻着徽商精神、新安医学、徽派建筑的文化符号,悄然隐退于历史幕布之后。这场延续三十余年的改名争议,恰似一面棱镜,折射出当代中国在文化根脉守护与经济发展冲动之间的复杂博弈——当历史的厚重遭遇发展的迫切,我们该如何在时代的天平上安放文化与经济的双重砝码?

徽州改名为黄山(1987年)的决策,本质上是地方政府试图通过“名山效应”推动旅游业发展的一次行政区划调整。这一事件引发的争议持续至今,核心在于如何平衡历史文化传承与经济发展需求。

一、改名背景与动机

1. 经济驱动

1979年邓小平视察黄山后提出“把黄山的牌子打出去”,地方政府希望通过整合黄山风景区资源(原属太平县),以旅游经济带动皖南发展。1983年设立县级黄山市(“小黄山市”)后旅游收入显著增长,促使1987年撤销徽州地区,设立地级黄山市(“大黄山市”),将原徽州府的歙县、休宁等县纳入管辖。

2. 行政区划调整

徽州改名涉及复杂的区域整合:原徽州府的婺源县(1949年已划归江西)和绩溪县(1987年划属宣城)未被纳入新黄山市,导致“一府六县”格局彻底瓦解,文化完整性受损。

二、经济影响的争议

1. 短期经济收益

改名初期,黄山旅游知名度提升,游客数量增长显著。例如,1988年黄山市成立后,黄山风景区年接待游客量从1980年代的约50万人次增至2010年的300万人次以上,带动了酒店、交通等产业发展。

2. 长期经济局限

- 产业单一化:过度依赖自然景观(黄山),忽视徽文化资源的深度开发。例如,同期婺源县(属江西)通过“徽文化+油菜花”模式实现旅游收入快速增长,而黄山市因文化挖掘不足导致竞争力下降。

- 行政成本高昂:改名涉及地名更换、公章重制、地图更新等,预估成本超亿元,且政策连贯性受损(如“黄山”品牌投入付诸东流)。

三、历史文化的代价

1. 文化符号的割裂

- 地名认同消解:“徽州”作为800余年的行政区划名称,承载了徽商、徽派建筑、新安理学等文化精髓。改名后,“黄山”仅作为地理标识,无法涵盖徽文化的多元内涵。

- 区域文化碎片化:原徽州六县分属两省三市(安徽黄山、宣城,江西上饶),文化生态保护区建设(如2008年设立的徽州文化生态实验区)因行政区划限制推进困难。

2. 文化遗产保护弱化

为发展旅游,部分与自然景观“无关”的文化遗迹(如古村落、祠堂)被忽视或破坏。例如,徽州老建筑保存数量较改名前大幅减少,文化传承出现断层。

四、争议与反思

1. 支持观点

- 经济优先:认为改名是“以经济建设为中心”的合理选择,短期成效显著,符合改革开放初期的政策导向。

- 文化动态发展:有学者提出徽文化存在封建局限性(如程朱理学的保守性),改名是告别旧时代、拥抱现代的象征。

2. 反对观点

- 文化传承危机:多数专家认为地名是文化根脉的标识,“徽州”更名导致文化认同流失,海外对徽文化的认知仅停留在“黄山风景”层面。

- 决策程序缺陷:改名过程缺乏公众参与和科学论证,被批评为“领导拍板”的结果,忽视了地方历史传统和民众情感。

五、平衡路径的探索

1. 复名争议与妥协方案

2016年后,恢复“徽州”名称的呼声再起,但面临跨省协调(如绩溪、婺源归属)、行政成本等难题。有建议提出“黄山为区、徽州为市”的双轨制,或在保留“黄山”品牌的同时强化“徽文化”宣传。

2. 文化经济融合模式

借鉴婺源经验,黄山市可通过“黄山自然游+徽州文化体验”联动发展,如打造徽派建筑研学、非遗手工艺展示等项目,实现文化资源向经济价值的转化。

合理性要这样思考

徽州改名黄山的决策,在特定历史阶段(改革开放初期)具有经济合理性,但其代价是牺牲了文化传承的完整性。从长远看,这种“经济优先”的路径暴露了文化遗产保护意识的不足。当前,在国家重视文化自信的背景下,如何通过精细化管理(如双地名策略、文化生态补偿)实现经济与文化的共生,是更值得探索的方向。地名更改本身并非关键,核心在于能否以敬畏之心守护文化根脉,同时找到可持续的发展模式。

徽州更名黄山的故事,终究不是一道非此即彼的选择题。正如黄山的松涛与徽州的徽韵本就同属皖南的山水魂魄,文化传承与经济发展从来都应是共生而非对立的命题。当我们不再执着于地名符号的简单替换,转而以更精微的智慧守护文化基因(如复建徽派古村、活化非遗技艺),以更长远的眼光布局“文化+”产业(如徽墨歙砚体验游、新安医学康养项目),或许能在松涛与徽韵的交响中,谱写出比“改名”更动人的时代乐章。毕竟,真正的发展从不应以割裂历史为代价,而真正的进步,永远需要让文化的根系深扎于现实的土壤,方能在岁月长河中生长出永不褪色的精神地标。