第一篇 北宋陈氏家族:千年分庄的文化密码

溯源:义门分庄与陈氏家族的裂变

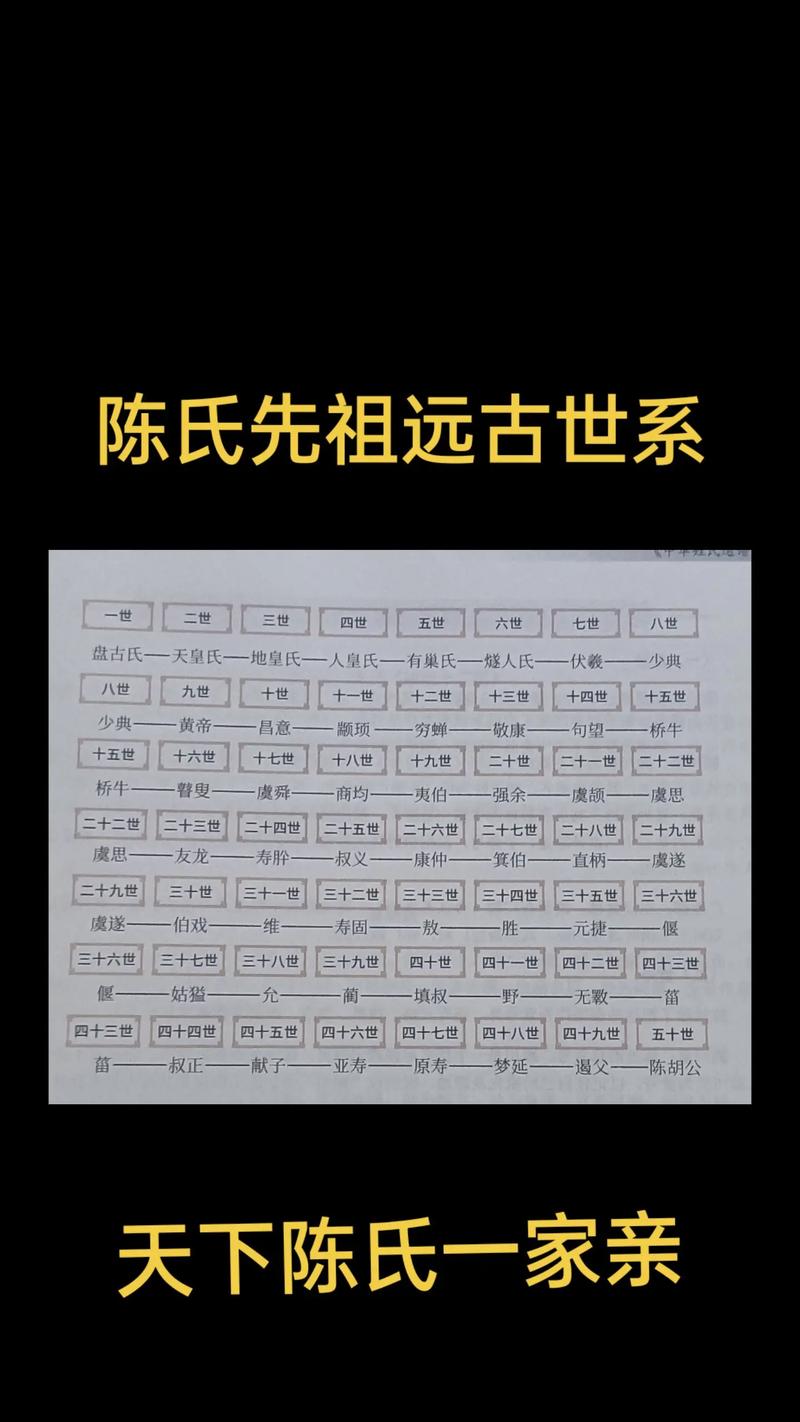

北宋仁宗嘉祐七年(公元1062年),一场影响深远的家族迁徙在德安拉开帷幕。根据《义门分庄表》记载,陈思洪(字国深)作为陈氏宗族的重要成员,于次年三月参与议定二百九十一庄的分配方案,其中他受封永兴果石庄,由此确立了该地作为陈氏家族发源地的历史地位。这一事件犹如投入湖心的石子,激起了后续数百年的家族繁衍与地域扩张涟漪。值得注意的是,同期还有另一位关键人物——思澄公,其落籍地址为湖北省阳新县永兴柏林果石庄,而与之形成对应关系的则是江西兴国县富川乡的果流松江庄(又名永兴庄)。两处地名中的“永兴”二字如同密码般串联起南北两支系的渊源,却又因地理分隔逐渐衍生出不同的发展轨迹。

地理标识:从文字到空间的文化图谱

当我们将目光聚焦于江西兴国县富川乡时,会发现这里存在着多重命名逻辑的交织。例如,“果石庄”“柏宁庄”等名称既承载着农耕文明对自然风物的朴素认知(如以果树、柏树为地标),也暗含先祖对子孙后代的道德期许——“石”象征坚毅品格,“柏”寓意长寿吉祥。这种命名方式恰似古人用姓氏编织的血缘网络,将家族记忆镌刻进山川河流之间。特别值得注意的是,部分史料提及的“思成公”世系显示,其支裔为伯宣公十三世孙名昊字敬宗,与思澄所属的仲公支裔形成鲜明对照。这种同根异脉的结构,如同大树主干上分出的旁枝,虽共享同一根系却朝着不同方向生长。

文献互证:刻书传家的文化基因

回到都城临安的文化现场,陈思洪曾开设书坊经营刻书及售书业务,编刊《宝刻丛编》《海棠谱》等典籍,并著有《书小史》十卷。这些出版物不仅是宋代印刷术繁荣的缩影,更揭示了一个重要事实:陈氏家族早已突破单纯务农模式,通过知识生产构建起跨地域的文化影响力网络。想象一下,当雕版印刷机吱呀作响时,那些承载着家族荣耀的文字便如同种子般撒向四方,有的落在江南水乡的书香门第,有的飘入塞北边疆的戍卒帐篷,最终在时光长河中沉淀为中华文明的精神养分。这种文化传播的力量,远比刀耕火种更具穿透力。

族谱辨疑:同名异地的历史迷雾

面对“果石庄”这一重复出现的地名,我们需要保持审慎态度。湖北阳新与江西兴国的两处果石庄并非简单的复制粘贴关系,而是反映了古代宗族迁徙过程中常见的“地名移植”现象。就像候鸟南飞时会在不同湿地留下踪迹,陈氏后裔每到新居所往往会沿用祖籍地的标志性名称,以此维系心理归属。但正是这种看似雷同的命名习惯,容易造成后世研究者的混淆。例如,思澄公与思成公虽都涉及“永兴”“果石”等元素,但其实际管辖范围、世系传承却存在显著差异。这提醒我们,解读族谱如同破解摩斯密码,必须结合地理坐标、时间维度和文献佐证进行立体还原。

精神传承:超越时空的家族纽带

站在今天的时空维度回望,陈氏家族的故事早已超越个体生命的长度。那些散落在华夏大地上的宗祠、牌匾、族规,都是连接过去与现在的隐形桥梁。对于历史研究者而言,它们是研究宋代社会结构、科举制度、商业网络的重要切片;对于宗族后裔来说,则是寻根问祖的情感寄托;而对于文化传承者,则代表着中华优秀传统文化的活态样本。当我们轻抚泛黄的族谱纸页时,指尖触碰到的不仅是墨迹斑驳的文字,更是千百年来中国人慎终追远的文化密码。这种跨越时空的对话,让家族记忆成为滋养民族精神的不竭源泉。

第二篇 义门陈氏分庄的百年误读

北宋嘉祐八年(1063年),一场牵动陈氏家族命运的“大分家”在江州德安义门落下帷幕。这场由朝廷旨意推动的分析,将聚居三百余年的义门陈氏分为291庄,迁往全国72州郡。在这场迁徙中,陈思洪与思澄、思成三支的命运与江西兴国县富川乡的果石庄、柏宁庄紧密交织,成为后世宗族溯源的关键坐标。然而,历史记载的模糊与同名异支的混淆,让这段家族迁徙史蒙上了层层迷雾。

分庄迷雾:同名异支的百年误读

“思洪公与从兄分受江西兴国”的说法,曾让许多族谱研究者深信不疑。但细究《义门分庄表》会发现,实际分得富川果流松江庄(又名永兴庄)的是思成公,其世系属伯宣公十三世孙,名昊字敬宗;而思澄公则是伯宣公十五世孙,分迁至湖北阳新县永兴果石庄。这种差异源于两点:一是“思”字辈同名者众多,二是“永兴庄”“果石庄”等地名在江西、湖北两地重复出现。

更复杂的线索来自陈思洪。据德安祖地记载,他于嘉祐七年(1062年)代祖分受“永兴果石庄”,但该庄位于湖北阳新县柏林,与思澄公落籍地重合。这种地理重叠暗示:果石庄作为广义地标,涵盖湖北阳新与江西兴国的部分支系,而“柏宁庄”则是富川乡的另一称谓或邻近庄落。

迁徙密码:从江州到富川的家族拓荒

思成公一脉迁往江西兴国后,将松江庄发展为富川乡的核心聚居地。这里的“果流”之名暗含地理特征——富水河支流纵横,土壤肥沃如“流蜜之果”,适合农耕垦殖。而思澄公所在的湖北阳新果石庄,则因柏林茂密、石材丰富得名,两地虽同名却环境迥异。

陈氏家族的分迁并非无序流动。北宋朝廷为削弱地方大族势力,要求各庄“析庄异地”,但允许同支系保留文化纽带。例如,思成公后裔在兴国县仍沿用“义门家法”,以《陈氏家训》约束子弟;而思澄公一脉则通过编修《两宋名贤小集》等典籍,将义门文脉延续至南宋临安。这种“分庄不分魂”的策略,使得陈氏在分散中仍保持凝聚力。

世系重构:族谱中的时间陷阱

明代洪武年间,思洪公后裔陈云祥从果石庄迁往泰和县,这一事件暴露了族谱记载的断层。陈云翔生于1384年,距思成分庄已逾320年,其间至少历经12代,但早期族谱往往压缩世系,将明初迁徙直接附会于北宋先祖。这种“时间折叠”现象,导致后世误以为思洪、思澄、思成属同代分迁。

考据的关键在于比对墓志与官牒。思澄公支系保存的南宋地契显示,阳新果石庄在嘉定年间(1208-1224年)已有“陈氏书坊”产业,证明该庄至少延续150年未中断;而江西兴国的思成公后裔则在元代至治年间(1321-1323年)参与富川乡水利建设,两地发展轨迹截然不同。

文化烙印:庄名背后的家族记忆

“果石庄”与“柏宁庄”不仅是地理坐标,更承载着陈氏的精神符号。“果石”寓意“果实累累,基石永固”,反映农耕文明对丰饶与稳固的追求;而“柏宁”取“柏树长青,安宁长乐”之意,寄托战乱年代对和平的渴望。

这种命名逻辑延续至家族艺术创作。思澄公后裔陈思(疑为思洪同族)在临安刊刻《海棠谱》时,特意收录了题为《果石庄旧圃海棠》的诗作,诗中“柏林月冷忆分庄”一句,将地理意象升华为家族离散的共同记忆。当代江西兴国陈氏祭祖时,仍会诵读《富川分庄词》,其中“松江流日夜,果石记春秋”的联句,巧妙糅合了两地庄名。

结语:在误读与重构间寻找根系

梳理陈思洪、思澄、思成与富川乡的关联,实则是解构一部微观的“中国家族迁徙史”。当我们在族谱中看到“分得某庄”的记载时,需警惕三种可能:同名异支的混淆、广义地名的覆盖,以及后世附会的时空错位。唯有结合墓志、方志、经济文书等多重证据,才能在这片由果石与柏林交织的迷宫中,触摸到血脉真实的温度。