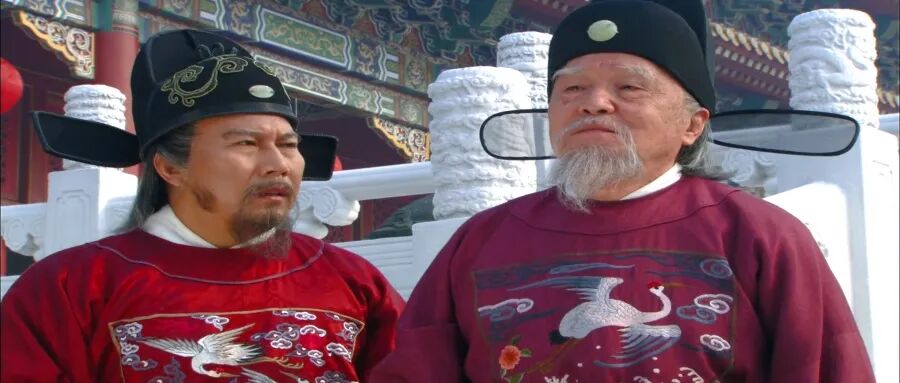

洪武十四年,一位七十二岁老者途经四川夔州,因病重不治身亡。这个人便是明朝“开国帝师”宋濂。

宋濂的悲剧,是洪武残酷统治下的一个缩影。

他与刘基、章溢和叶琛并称“浙东四先生”。他从1359年投靠朱元璋,穷尽毕生心血,为朱明皇室辅导世子世孙20年。最终,死于流放途中。

宋濂因何罪被流放?答案是,没有罪。

据明史记载,宋濂长孙宋慎牵扯进了“胡惟庸案”。至于是怎么牵扯的,明史和明实录均没有提及,只有一句结果“慎坐罪,璲亦连坐,并死”。

宋慎担任的最高职务是“殿庭仪礼司序班”,是一个搞会议接待的从六品低级官吏。

一个芝麻大的官儿,能犯多大的事儿,恐怕只有朱十六知道咯。

宋慎上了“胡惟庸案”的黑名单,给金华宋氏一门招来灭族之灾。宋濂作为家长,被朱元璋一并打包塞进了生死簿。如果不是马皇后和太子朱标拼死求情,这位“正的发邪”的开国帝师估计连个全尸都难保全。

宋濂与刘基、章溢、叶琛合称“浙东四先生”,在李善长的推荐下,一起入伙朱元璋的队伍。

这个纯血的文人,与同期的刘伯温不同,刘伯温给朱元璋谋划过不少建议,也干过不少脏活,但宋濂一生专注于做学问。用《宋濂传》里一句话,他“自少至老,未尝一日去书卷,于学无所不通”。

朱元璋之所以要用他,用的是他的学术威望,并不是他的政治抱负和治国能力。

对于宋濂,我所能想到一个形容词汇,叫“人畜无害”。

这个像“卡皮巴拉”一样的知识分子。又与刘基、高启合称“明初诗文三大家”。论心机,他不如刘基。论刚烈,他不如高启。哪怕是他最擅长的文学领域,能让后人记住的也只有《送东阳马生序》。

很显然,这个“人畜无害”的知识分子,对朱元璋和朱明皇室毫无威胁。放在别的朝代,极有可能追上“唐宋八大家”的造诣。

但生于明朝,遇上朱元璋,就是另一副人生了。

这位“讨过口子”“化过缘”的帝王,在市井摸爬滚打中,掌握了一套过人的“狡黠”技能。他渴望成为学富五车的文人大家,时刻苦练书法,写写打油诗,把自己包装成一个文化人,但从骨子里又憎恶嫉妒读书人,视他们为草芥牛马。

这种反复无常的表现,很难让人不去怀疑,这位所谓“得国最正”的帝王,患有严重的人格分裂。

鉴于当时没有“核磁共振”检验技术,朱元璋是不是分裂型人格,这事无法验证。但他对皇子的教育之重视是值得肯定的,开创了皇子接受正规教育的先河。后来,清朝就跟他学了这一套。

宋濂也是历史上首位有明确记载的,由皇帝提着聘礼登门聘请的太子老师。宋濂没有辜负朱元璋的厚望,他一手调教出来的朱标,口碑好到爆裂,“千古第一储君”当之无愧。

恰恰是把太子朱标教导的太好,反而成了宋濂的“催命符”。

古代帝王最忌讳的是——“子不类父”。这四个字是中国式家庭传承的第一创痛。

越是成功的父亲,越会习惯性地想把自认为“成功的性格基因”传给接班人,从来保持家族的长久不衰。

汉武帝与太子刘据就是最早的先例。只不过朱元璋残暴归残暴,远没有汉武帝“虎毒食子”的疯狂。宋濂对朱标造成的极大影响,使得朱标成为与朱元璋截然相反的“仁君气质”,这是“市井狡黠”的朱元璋所不能接受和认可的。

尤其在国祚初定,充斥着各种不稳定暗流的政治旋涡中,朱元璋认为宋濂是一个失败的老师。从1360年给儿子拜师时那句“文臣之首,当世无双”;到1376年公开评论宋濂“濂,文人耳”。朱元璋对宋濂的态度发生了急速转变。

人对人的评价不是“一蹴而就”的。宋濂从朱元璋的转变中,意识到了一股潜在危机。特别是,洪武八年“廖永忠”成为第一个洪武屠刀下的冤魂,宋濂察觉到是时候离场了。一年后,(1377年)洪武十年,宋濂告老还乡。

生在一个残暴的时代,人的命运不会因自己的意志而转移。67岁的宋濂在长孙宋慎陪伴下,回到金华。原以为远离了暴君,可以安享晚年。最终,因长孙宋慎陷入“胡惟庸案”,而遭受牵连。

70岁的宋濂“扛枷带锁”,从金华出发被押送至南京,徒步走了970里路。经过短暂的审判后,又从南京被流放到了茂州,全程3500里。

这位用一生都在践行“宁可忍饿而死,不可苟利而生”的满血版知识分子,竟是扛着枷锁走完了人生最后的光景。原本3500里的路程,宋濂徒步走了2100里,行至夔州(重庆奉节)就累死了。

这一幕,可能只有洪武时代才会有。

宋濂的人生是悲剧的,但他的教育是成功的。至少他一手调教出了两位青年才俊,一个是太子朱标,一个是“读书人的种子”方孝孺。

可惜,朱标英年早逝,方孝孺被朱棣给诛灭了十族。

这样一个始于乱杀的王朝,在王朝覆灭时,出现“衣冠跪马前”的人文奇观,也就不足为怪了。

最后,再多一嘴。方孝孺为什么被称为“天下读书人的种子”。

很简单,宋濂是最后一个真正意义上的读书人,他是宋濂的徒弟,是“潜溪先生”(宋濂之号)留下来的一粒“读书火种”。朱元璋杀了最后一个读书人,朱棣碾碎了最后一粒读书种子。

不信你看,明清之后,再无大家。

全文完,感谢阅读。认可的话,不妨点一点“大拇指和小心心”关注支持一下。有不同的观点,可以评论区。