提到前列腺,相信不少人都知道这是什么,可是你们知道什么是“前列腺素”吗?

别被名字骗了,其实在男女的体内都存在有一些这样的物质,而且它的发现过程,堪称医学史上最戏剧性的“乌龙事件”之一。

更让人意外的是,就是这个因误解而来的名字,背后藏着半个世纪的科学接力,还催生了抗炎药、心血管药物等改变无数人健康的成果,甚至让三位科学家捧走了诺贝尔奖。

名字错了,却打开新大门

名字错了,却打开新大门故事要从1930年说起,当时纽约有两位妇科医生,库尔兹罗克和利布,他们在研究新鲜精液对子宫平滑肌的影响时,发现了一个奇怪的现象,精液能让子宫平滑肌一会儿舒张、一会儿收缩。

他们当时推测,这种双重效应可能和女性怀孕与否有关,舒张可能帮助受孕,收缩说不定会导致不孕。

没过多久,英国的戈德布拉特和瑞典的冯・奥伊勒两位生理学家,分别验证了这个实验,其中冯・奥伊勒研究得更深入。

他从人类、狗和兔子的前列腺组织提取物里,找到了产生这种效应的活性成分,还初步判断这是一种小分子酸性脂类物质,和当时已知的所有生理活性物质都不一样,显然是个“新面孔”。

1935年,冯・奥伊勒当时研究出这个物质后,想着要给它取个什么名字,最后决定用“前列腺素”这个名字,毕竟它可是从前列腺中找到的。

可谁能想到,这个名字从一开始就错了,首先,他最初用的研究材料其实是精囊腺,不是前列腺,那会儿解剖学对这两种腺体的结构和位置还没完全搞清楚,才闹了“张冠李戴”的笑话。

至关重要的是,其实科学家们发现的这种物质不单单只是男性的精囊腺,就连女性的体内也是会存在这些物质的。

为什么这个错误名字能一直沿用呢?一方面是冯・奥伊勒名气大,他后来还拿了1970年的诺贝尔生理学或医学奖,大家对他的研究认可度高。

另一方面,等发现名字错了的时候,“前列腺素”已经叫开了,约定俗成也就没再改。

不过冯・奥伊勒虽然发现了这个新物质,却没继续研究下去,主观上他觉得前面有几位科学家已经做了不少工作,自己再深入可能没那么多原创性。

由于没过多长时间,二战就爆发了,当时有很多正在研究的实验,因为战争被迫终止了。

科学家只能把一些含有前列腺素的科研物品用科学的低温手段保存了起来,关于前列腺的研究,也不得不暂时停了下来。

三代科学家接力:从搞懂结构到找到“药靶”

三代科学家接力:从搞懂结构到找到“药靶”等到二战一结束,前列腺素的研究也被重新提上了日程,迎来了自己的新机遇,继续研究这种物质的科学家变成了来自瑞典的生物化学家贝格斯特隆。

说起来也巧,贝格斯特隆早年研究胆固醇,还在美国哥伦比亚大学待过,而那所大学正是最早发现前列腺素效应的库尔兹罗克和利布所在的实验室,只不过当时他还没和前列腺素打上交道。

1945年,在卡罗林斯卡学院的生理学会议上,作为前列腺素的科学家贝格斯特隆还专门针对这项实验做了报告。

其中冯・奥伊勒当时也在这场会议的现场,关于贝格斯特隆的研究和能力他可是十分看好的。

就主动提出把自己战前保存的前列腺素样品给他,还鼓励他继续研究这个方向,贝格斯特隆欣然答应,很快就启动了项目。

一开始,他用从美国带回来的逆流分配装置,先对前列腺素做了部分纯化,确认它是由碳、氢、氧组成,还带有羟基的不饱和脂肪酸。

可刚要进一步纯化,他就因为工作调动去了隆德大学,实验室建设、招聘人员耽误了不少时间,研究直到50年代中期才重新开始。

这时候luck来了,色谱等新的分离技术已经出现,之前冯・奥伊勒时代很难做到的纯化分离,现在成了常规操作。

贝格斯特隆和研究生舍瓦尔一起,收集了大量绵羊腺体组织提取物,反复纯化,终于在1957年得到了少量前列腺素纯品,还做成了结晶。

更重要的是,他们发现这些结晶不是一种物质,而是两种,分别命名为前列腺素E和F。

到了1960年,借助元素分析、紫外红外光谱还有气相色谱-质谱仪,他们解开了这两种前列腺素的化学结构。

贝格斯特隆一看结构就乐了,这不和自己以前研究的花生四烯酸很像嘛,他立刻推测,花生四烯酸可能是前列腺素的合成前体。

为了验证这个猜想,他需要同位素标记的花生四烯酸,如果用这种标记过的花生四烯酸合成出的前列腺素也带标记,就能证明猜想。

可当时花生四烯酸研究少,没有商业化的标记物,他就联系了荷兰联合利华实验室的范多普。

刚好范多普也在研究花生四烯酸代谢,很快就做出了标记物,分了一部分给贝格斯特隆。

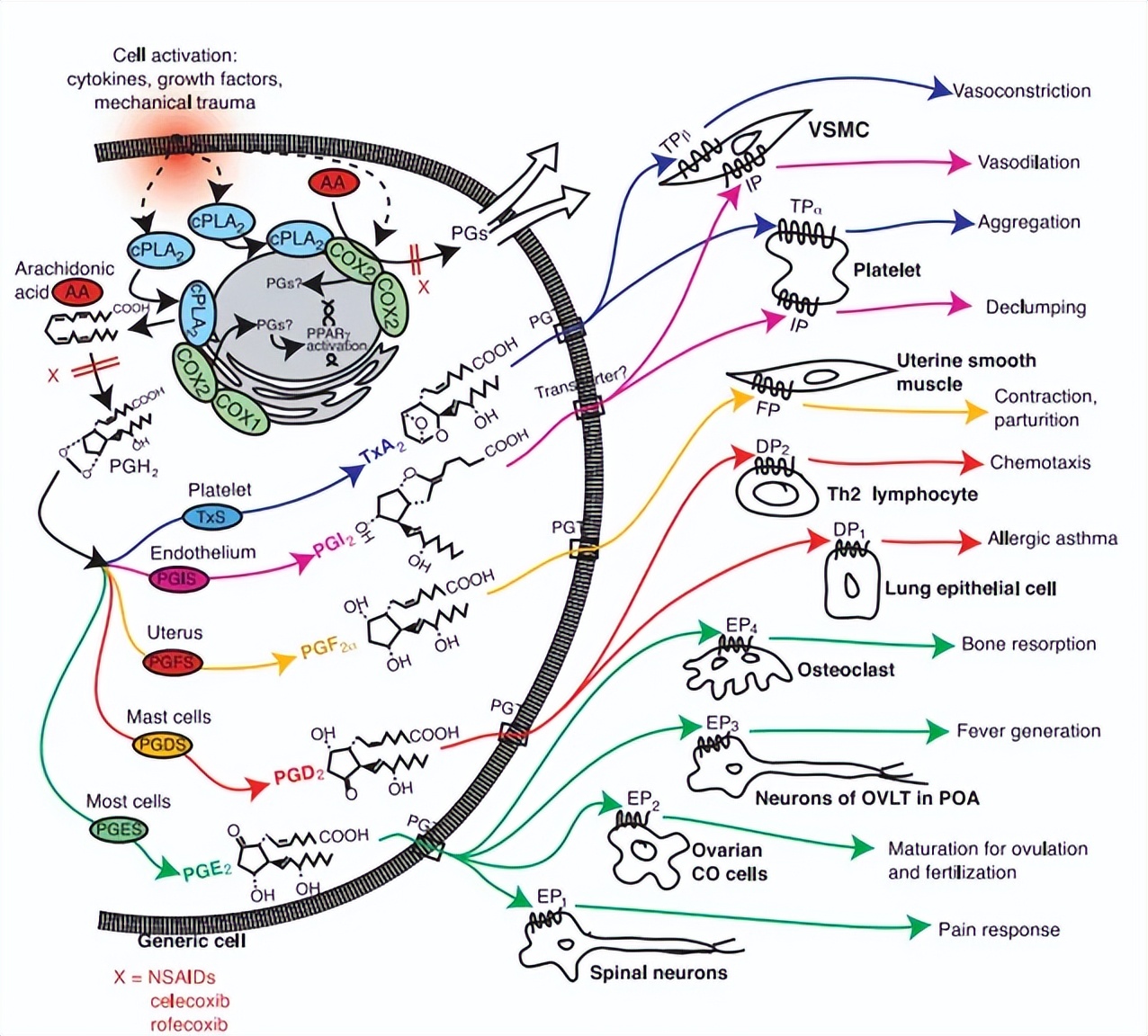

1964年,两人的团队同时证明,花生四烯酸就是前列腺素的合成前体,而催化这个过程的酶,后来被命名为环氧合酶(COX)。

这个酶后来成了很多药物的设计靶点,比如咱们常用的抗炎药,不少就是针对它发挥作用的。

贝格斯特隆之后,他的学生兼合作伙伴萨穆埃尔松继续深耕,萨穆埃尔松曾在哈佛大学跟着著名化学家科里学习,掌握了扎实的有机化学知识。

1965年,他通过分析反应物和产物的结构,提出花生四烯酸不是直接生成前列腺素,中间应该有个不稳定的“内过氧化物”中间体。

8年后,他成功鉴定出这种中间体,还发现花生四烯酸生成前列腺素是多个酶逐步催化的过程,不是一步到位。

更关键的是,萨穆埃尔松还发现内过氧化物除了生成之前已知的前列腺素,还能生成血栓素。

这种物质会促进血小板凝聚和血栓形成,对预防动脉粥样硬化特别重要。

他还找到了花生四烯酸的另一条代谢通路,能在白细胞里产生白三烯,这一发现帮人们搞懂了哮喘和过敏反应的机制。

阿司匹林的“秘密”被揭开:前列腺素研究如何改变临床就在萨穆埃尔松不断有新发现的时候,英国药物学家文恩从另一个角度,为前列腺素研究添了重要一笔。

文恩早年学化学,后来转行药理学,他改进了一种叫“级联灌流生物测定”的技术,能快速研究血管活性药物的作用,60年代还靠这个技术搞懂了血管紧张素转化酶的抑制原理,为降压药卡托普利的研发打下基础。

大家都知道阿司匹林能解热、镇痛、抗炎,可它具体怎么发挥作用,以前没人能说清。

文恩注意到,前列腺素会参与炎症反应,还会引起疼痛和发热,他心里犯嘀咕,阿司匹林会不会和前列腺素有关?

为了验证这个想法,他做了个实验,准备两份豚鼠肺组织匀浆液(里面含有前列腺素合成酶),一份只加花生四烯酸,另一份加花生四烯酸的同时再加阿司匹林。

结果很明显,只加花生四烯酸的样品产生了大量前列腺素,加了阿司匹林的几乎没产生。

他又换了其他药物测试,发现吲哚美辛、水杨酸这些和阿司匹林类似的药物,也能抑制前列腺素生成,而吗啡这类药物就没影响。

1971年的时候,关于阿司匹林的“秘密”也被当时的科学家文恩所发现了,当时研究表明这个药的作用其实就是为了抑制前列腺素的生成。

后来萨穆埃尔松发现了血栓素,也解释了阿司匹林能预防血栓的原因,血栓素会促进血栓形成,阿司匹林抑制前列腺素生成的同时,也减少了血栓素,从而起到抗血栓作用。

文恩还在研究中意外发现了前列环素,这种新型前列腺素能抑制血栓素诱导的血小板凝集,和血栓素“唱反调”,共同维持血液正常凝固。

现如今,对于前列腺的研究已经很成功了,这项研究发现可是彻底的改变了临床治疗,更是在多项医疗领域中有着重要的表现,例如辅助分娩、终止妊娠,青光眼等等。

而抑制前列腺素生成的非甾体抗炎药(比如阿司匹林、布洛芬、萘普生),更是成了治疗风湿性关节炎、骨关节炎,缓解疼痛发热的常用药。

不过还是需要注意的是,是药物都是会或多或少的存在着一点副作用的,如果有的人长时间的服用一种药。

例如肠溶阿司匹林,虽然这款药可以很好的预防血栓,可是要是长时间的吃,有可能导致胃肠道的出血。

肌肉受伤时,前列腺素能激活干细胞修复损伤,用了抗炎药虽然能减轻炎症,却会延长修复时间。

从1930年最初的发现,到50年代搞懂结构,再到70年代揭开作用机制和药物原理,前列腺素研究历经半个世纪,汇聚了生理学、生物化学、药理学等多个领域科学家的努力。

1982年,贝格斯特隆、萨穆埃尔松和文恩因为在前列腺素领域的突出贡献,共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

回头看,这场始于“乌龙命名”的科学探索,不仅纠正了人们对“脂类”的偏见(原来脂类不只是“坏分子”,还能作为信号分子调控生理过程),更催生了一系列改变人类健康的药物。

它也告诉我们,科学研究里的“意外”不可怕,只要敢于探索、接力传承,就能从“乌龙”里挖出改变世界的宝藏。