昆明理工杨斌上工程院院士了,恭喜!之前陪跑了那么多年,现在终于上了,不容易啊!杨斌是做冶金的,有很多突出的实际成果。昆工冶金是学校最强的学科了。国内冶金的就那几家,昆工正是其中之一。

杨斌之前师从戴永年院士,戴院士是国内冶金赫赫有名的业内泰斗,是云大校友。后来戴随云大工学院一起分了出去,成立了昆明工学院。戴永年院士是昆工冶金学科的奠基人与灵魂人物,为昆工开创了真空冶金方向,成就了昆工在该领域的国际声誉,并为学校凝聚了顶尖团队、培养了核心人才,是提升昆工学术地位和影响力的关键人物。

求学之路:从西双版纳到昆工的冶金初心

求学之路:从西双版纳到昆工的冶金初心1965 年 5 月,杨斌出生在西双版纳这片热带土地。从勐腊县易武中心小学到景洪市第一小学,从景洪市第一中学到西双版纳州第一中学,他的求学生涯深深植根于这片有色金属资源富集的沃土。1983 年,带着对金属世界的好奇,他考入东北工学院(现东北大学)冶金系,在那里打下了扎实的冶金学基础。

本科毕业后,投身有色,报效家乡的念头指引他回到云南,考入昆明工学院(现昆明理工大学)攻读硕士和博士学位,师从我国有色金属真空冶金奠基人戴永年教授。这段求学经历,不仅让他与昆工冶金结下不解之缘,更让他找到了毕生奋斗的方向 —— 在导师开创的真空冶金道路上,为中国有色金属产业探索一条绿色发展之路。

真空冶金研究的艰难起步

真空冶金研究的艰难起步中国冶金行业发展历程中,真空冶金作为新兴领域曾面临研究基础薄弱的挑战。戴永年教授创建的真空冶金及材料研究所,初期面临科研力量不足、设备条件有限等困难。面对这样的困境,杨斌却坚定地留了下来:因为难,才更需要我留下来。

为研发硬锌处理新工艺,他在工厂车间一待就是三个月。高温、粉尘、有毒气体是工作常态,一次试验意外中,他的头和面部被不同程度烧伤。这次经历让他深刻体会到冶金工人的艰辛,也更坚定了他要用技术革新改变行业现状的决心。他认为,传统冶金模式需要转型升级,而真空冶金技术能够显著改善工人的工作环境。正是带着这份信念,他带领团队攻克了硬锌真空蒸馏提锌和富集锗铟银等多项关键技术,让真空冶金从实验室走向了生产线。

学术突破:引领昆工冶金学科创新发展

学术突破:引领昆工冶金学科创新发展三十余年间,杨斌带领团队在真空冶金领域不断突破。他们实现了金、银、钯、铂、锡等十余种战略金属的清洁高效提炼,技术推广至 150 余家企业,建成 300 余条生产线,年处理复杂有色金属合金约 80 万吨,年产值超 1500 亿元。这些数字背后,是对 "把论文写在大地上,把课堂设在车间里" 的科研理念的生动诠释。

今年 9 月,杨斌团队在废催化剂回收领域取得重大进展,他们开发的锂介导盐酸溶解技术,配合电沉积实现了钯的高效回收,相关成果发表在《Angewandte Chemie International Edition》上。这项技术为我国稀缺的铂族金属回收提供了新思路,彰显了团队在资源循环利用领域的前瞻性布局。

作为我国首批、高校首个国家工程实验室(后转设为工程研究中心)的主任,杨斌不仅自己科研成果丰硕 —— 先后获国家科学技术二等奖 4 项、省部级科技一等奖 8 项,发表论文 550 篇,获授权发明专利 280 件,更带领昆工冶金学科在真空冶金方向形成了完整的创新体系,产品应用于新型显示、集成电路等国家重大工程,并推广至全球 17 个国家。

人才培养:传承戴永年精神的薪火相传

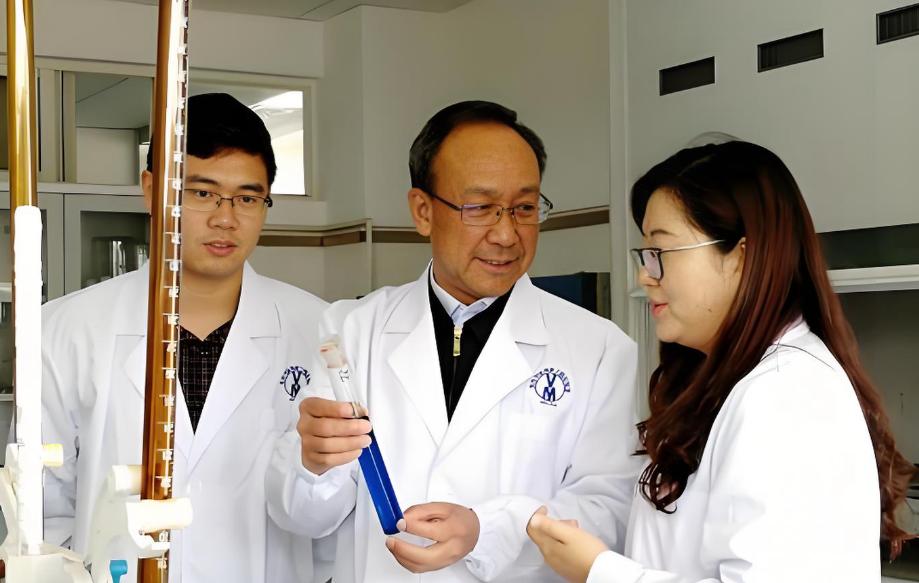

人才培养:传承戴永年精神的薪火相传在昆明理工大学真空冶金国家工程研究中心,有一条不成文的规矩:每个研究生必须在车间实习至少三个月。这是杨斌从导师戴永年那里继承的育人传统,也是他坚持 把奖章挂到设备上的育人理念的体现。

截至目前,杨斌已培养博士、硕士 70 余名,其中 7 人成长为国家级人才,20 余人成为省部级人才。他带领的团队先后入选教育部创新团队、"全国高校黄大年式教师团队",形成了一支结构合理、富有创新活力的人才梯队。这种 甘为人梯的精神,正是对戴永年院士开创的学术传统的最好传承 —— 从戴永年到杨斌,两代学者用实际行动诠释了学高为师,身正为范"的真谛。

院士荣光:昆工冶金学科传承发展的新高度

院士荣光:昆工冶金学科传承发展的新高度杨斌当选院士,标志着昆明理工大学冶金学科在戴永年院士奠基后达到了新高度。作为云南第 18 位在滇院士,他的当选不仅是个人学术生涯的里程碑,更是对昆工冶金学科实力的最好证明 —— 这所由云大工学院发展而来的高校,如今已在真空冶金领域建立起国际声誉。

从戴永年院士开创真空冶金研究,到杨斌带领团队将技术推向世界,昆工冶金学科的发展轨迹,正是中国冶金工业转型升级的缩影。如今,这位 60 岁的院士仍在带领团队向新的科研高峰攀登,而他培养的新一代冶金人,正将 "艰苦奋斗、追求卓越" 的精神带到更广阔的舞台。在杨斌的领航下,昆明理工大学冶金学科必将在服务国家战略、推动行业进步的道路上续写新的荣光。

#教育金秋创作工坊#