1952年冬,北京西直门外一处礼堂灯光通明,黄克诚在台上拍案而起,说的是“三反”里那个老命题——领导干部与特权。几十年后,这段斩钉截铁的训诫仍在一些人耳边回荡,可惜并不是人人都肯当回事。

时间翻到改革开放刚起步的1977年,鲁菜名店丰泽园再度恢复往日喧闹。政商客人扎堆,签单、抹账的老毛病也悄悄复燃。商业部部长王磊第一次出现时,用了一个颇为文雅的理由——“客饭”。店里翻单一算,一顿花了五十来块,他掏出几张票子,只够买一碗糖醋汤。

此后三年,王磊成了丰泽园的常客。有据可查的16次消费,差额一次比一次大。1980年春天的那两顿合计124.92元,他象征性地交了19.52元。后厨里嘟囔声此起彼伏:“部长又来了,这菜钱咱算谁头上?”但柜台经理只叹气:“人家是大领导,得罪不起。”

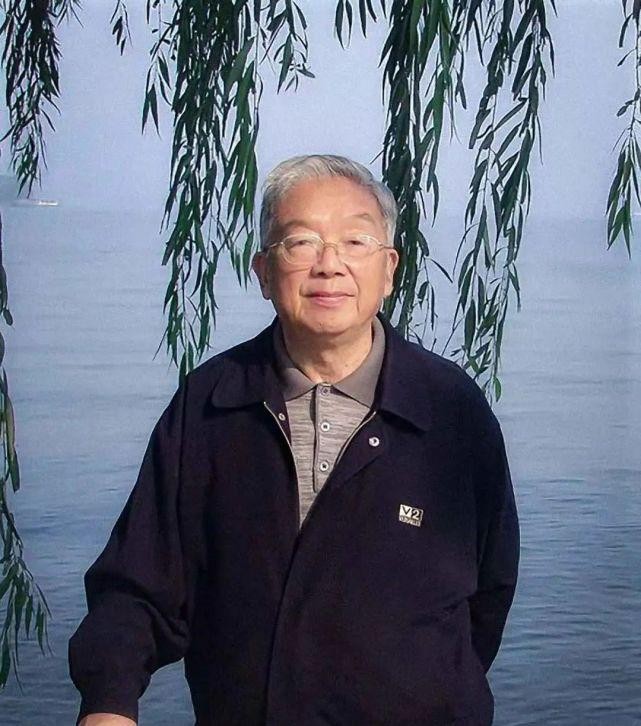

年轻厨师陈爱武看得火大。这位全国劳动模范,平日最烦的就是铺张浪费。“要不咱也试试不给钱?”同伴半开玩笑。他摇头:“咱们是人民的炊事班,不是给少数人打下手的。”一句话,把同行憋得面红耳赤。

陈爱武先去北京市第一服务局反映。领导摆手:“情况都知道,可不好办。”接着他又冲进商业部信访处,递上账单复印件。工作人员看见“王磊”俩字,连眼睛都没抬,啪,材料进了碎纸机。屡屡碰壁后,他决定越级上书。

1980年7月12日,一封挂号信从西长安街附近寄出,收件人:中央纪律检查委员会。信里列明16次日期、菜品、金额,还附了账本复印件。办案人员把信呈到黄克诚案头,老人重重一拍桌子:“今天敢吃霸王餐,明天就敢骑到群众头上!查,登报曝光!”

调查组随即进驻丰泽园,两天时间翻遍后厨、账簿,核实差额无数。更多让人侧目的,是那些根本没留下单据的“小灶”。资料汇总报到中纪委,结论简单清晰:王磊确实利用职权,在公家场合吃请而不付款。

10月16日,《中国青年报》头版刊出通讯《敢于向特权挑战的人》,点名王磊,同时赞扬陈爱武。消息传到王磊耳中,他立即打电话到中纪委表示愿意补款,也给丰泽园写了道歉信:“……对陈爱武的行为,衷心感谢,并高度敬佩。”字面谦和,难掩尴尬。

两天后,《中国青年报》再发短讯:王磊已向中纪委作检查,并补交全部餐费。人们拍手称快,可在一些部委会议上却出现不同声音,认为媒体直接点名正部级领导会煽动情绪。很快,相关部门提出“先党内再党外”“点名须报批”两条“新杠杠”。

《中国青年报》副总编辑钟沛璋不买账,他在内部会上质问:“干部特权已成毒瘤,为何舍不得动手术?”10月31日,钟沛璋把自己的观点写进了《人民日报》评论——《开一代民主新风》,旗帜鲜明支持群众监督。

中纪委随后下达正式通报,认定王磊“利用职权吃喝不付款”,责令补交差额并全党通报批评。1982年3月,王磊被免去商业部部长职务。至此,一个看似微不足道的“客饭”事件,终结于制度与舆论的合力。

陈爱武,这位每天与铁锅、菜刀打交道的“店小二”,因为执拗地守住了原则,被授予“全国新长征突击手”称号。人们都说他胆大,其实无非一句简单逻辑:公家的钱,一分都不能糊涂花。干部甘当普通一员,制度才有生命力;谁若自觉高人一等,迟早会在阳光下现形。