贞观四年(630年)的初春,阴山北麓的寒风尚未退去,一支唐军精锐在夜色中悄然逼近突厥牙帐。大将军李靖以三千轻骑突袭颉利可汗大营,火光冲天之际,突厥十余万部众溃不成军。这场被后世称为“阴山夜袭”的战役,彻底终结了东突厥对中原近百年的威胁。

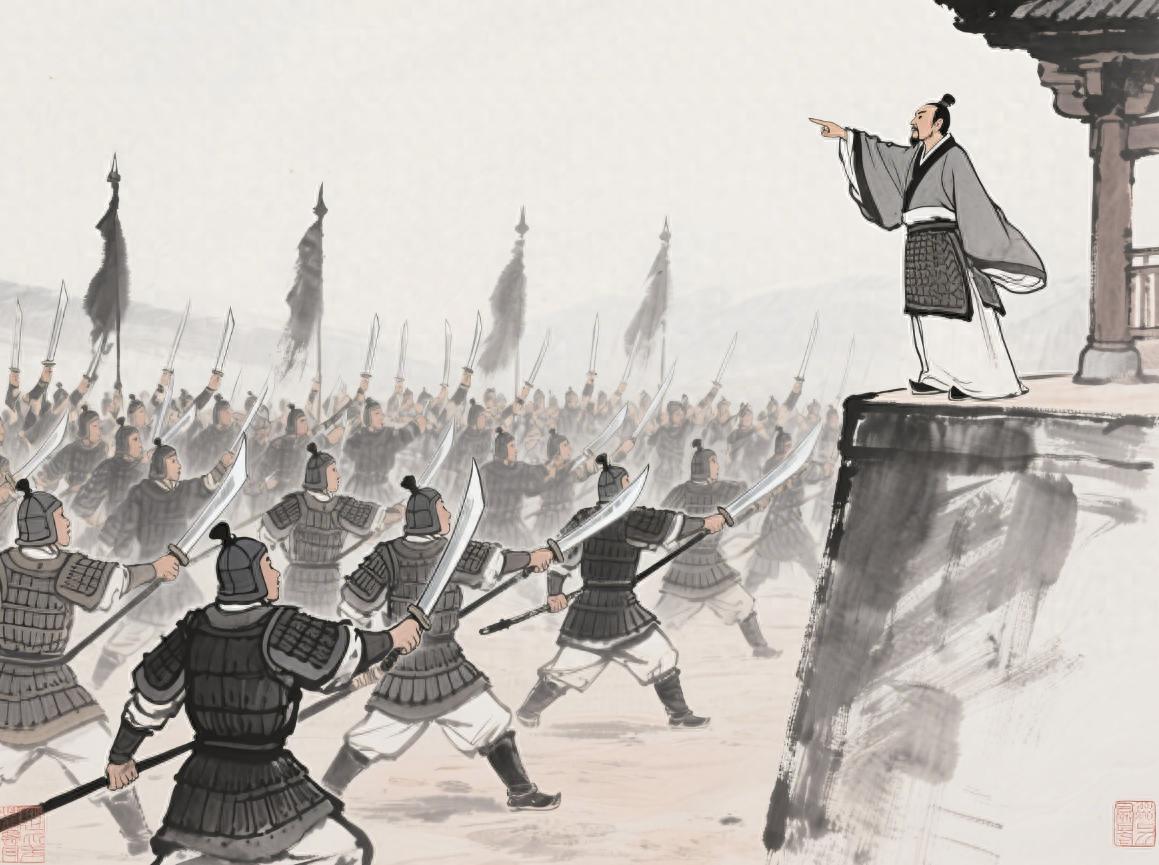

当捷报传入长安时,太极殿前的铜钟连鸣九响。朱雀大街的百姓看见斥候背插赤羽旗疾驰而过,纷纷驻足高呼“天佑大唐”。朝堂之上,唐太宗李世民展开军报的手指微微发颤——他比任何人都清楚这场胜利的意义。二十年前,突厥骑兵曾逼迫其父李渊在渭水便桥献帛求和;十年前,颉利可汗更亲率二十万铁骑直抵长安城外。如今,这个北方巨患终于匍匐脚下。

但狂喜过后,更棘手的问题浮出水面:十余万突厥降众该如何处置?《通典·边防典》记载,仅战马就缴获二十万匹,被俘贵族多达百人。有将领提议效仿汉朝“徙戎”之策,将突厥人尽数迁往江南;也有文臣主张效法曹操“分其部众,散居州县”。朝会争论持续七日,最终李世民在温彦博的《安边策》上朱笔一圈:“全其部落,顺其土俗。”

胡汉一体的试验颉利可汗被押解至长安那日,李世民做了一件震动朝野的事。他不仅赦免这位宿敌的死罪,更赐其右卫大将军职、长安宅邸,甚至保留其可汗称号。《旧唐书》详载当日场景:当颉利跪拜谢恩时,李世民扶起他说:“昔为渭水盟,今作未央臣。尔等既归王化,当与华民同视。”

这场政治试验的背后,是温彦博精心设计的“三部安置法”:

漠南派:留阿史那思摩统五万部众于黄河河套,建顺州都督府

边州派:迁四万余帐至幽州、灵州等地,与汉民杂居

禁军派:选精壮万人编入玄甲军,赐姓“李”者达百余人

长安西市很快出现奇景:突厥商人用波斯银币交易丝绸,粟特胡姬在酒肆跳起拓枝舞。更令人惊叹的是,原突厥特勤执失思力迎娶九江公主时,李世民亲自主婚,赐婚宅毗邻秦王府旧邸。这种“以恩怀之”的策略成效显著——《唐会要》记载,贞观五年漠北薛延陀犯边时,正是突厥降将阿史那社尔率部死守阴山。

魏征的深谋远虑正当朝野为安置突厥的成功欢庆时,谏议大夫魏征在《陈时政疏》中泼下冷水:“突厥世为寇盗,今虽请降,其心难测。散居内地,譬如养虎遗患!”这位出身寒门的重臣,在朝会上与温彦博展开激烈辩论。

魏征的担忧源自三方面:

文化冲突:游牧劫掠习气与农耕礼法格格不入

军事隐患:突厥骑兵精于骑射,若生异心恐难制约

经济负担:朝廷每年需拨百万石粮赈济降众

李世民曾在深夜召魏征入宫密谈。烛影摇曳中,皇帝指着一张羊皮地图问道:“若尽逐突厥于漠北,薛延陀趁虚而入,当如何?”魏征沉默片刻,提笔在并州、朔方画下两道弧线:“可效赵充国屯田旧制,设军镇以为缓冲。”这场对话未被史官记录,但《魏郑公谏录》中留有“安边在德不在险”的批注,暗示着君臣间更深的博弈。

贞观六年(632年)冬至,太史令傅奕奏报“五星聚于东井”,礼部尚书王珪立即联名百臣上《请封禅表》。**泰山封禅自秦皇汉武以来,便是帝王功业的至高象征。**李世民手持表文在凌烟阁独坐整夜,阁内二十四功臣画像仿佛都在注视他的抉择。

封禅筹备迅速展开:将作监规划两千乘舆驾路线,户部核算需动用五十万民夫,光禄寺预备三牲六畜十万头。山东诸州刺史却接连呈报灾情——曹州大旱,青州蝗灾,齐州因强征民粮已引发暴动。正当此时,魏征在朝会上掷出惊人之语:“陛下功高德厚,然百姓未安,仓廪未实,此臣所以以为未可!”

民本与天命的交锋面对皇帝的震怒,魏征列出三组触目惊心的数据:

1. 河南道十五州中,十一州存粮不足三月之需

2. 封禅沿途需设行宫四十座,耗费相当两年国库结余

3. 征发民夫将延误春耕,影响全国三成秋收

李世民拂袖退朝,却在当夜密召魏征至甘露殿。宫人听见激烈的争吵声持续两个时辰,最终皇帝推开殿门,对着漫天星斗长叹:“若使隋炀帝得卿,何至于亡国!”次日早朝,封禅诏令被永久封存。这个决定的影响远超当时想象——北宋王钦若曾讥讽真宗封禅是“东施效颦”,而司马光在《资治通鉴》中特别标注:“太宗之明,在知止。”

贞观十三年(639年)的某个秋夜,长安突然全城戒严。九仙门外,禁军与突厥降兵爆发激烈冲突。原来突厥将领阿史那结社率密谋刺杀李世民,事败后率四十余骑突闯玄武门。这场未遂政变暴露了安置政策的隐患:部分突厥贵族始终心怀怨望,而散居内地的部众仍有结社串联的能力。

李世民在《赐突厥各州诏》中调整策略:

漠南部众北迁至黄河北岸,建六州羁縻府

禁军中的突厥骑兵改由汉将统领

推行“胡汉通婚令”,赐婚者免三年赋税

这些补救措施效果显著。当贞观十九年(645年)征高句丽时,突厥将领阿史那忠率两千精骑为前锋,其部众死战不退的事迹被刻入昭陵石碑。

未竟的封禅之路魏征病逝五年后(贞观二十一年,647年),李世民重启封禅之议。此时的唐朝疆域东至大海,西抵焉耆,南尽林邑,北越大漠。但就在筹备进入高潮时,齐州人段志冲上《谏东封书》,直指皇帝“渐不克终”。

李世民的反应耐人寻味。他未如年轻时般暴怒,反而召集房玄龄等老臣,指着案头《魏征谏录》叹道:“若玄成在,朕岂会至此?”最终,辽东战事与身体恶化让封禅再度搁置。史家鲜少提及的是,皇帝晚年曾命阎立本绘制《东封图》,图中泰山玉皇顶的祭坛始终留白——这个细节被北宋范祖禹解读为“太宗晚年之悔”。

当我们站在千年后的视角审视这两件事,会发现它们犹如青铜镜的阴阳两面:安置突厥展现包容,暂停封禅彰显克制,这正是贞观之治的精髓。

突厥降众最终融入华夏血脉。安史之乱时,李光弼(契丹族)、仆固怀恩(铁勒族)等胡裔将领成为中兴砥柱;而泰山封禅的争议,则演变为后世评判帝王的标准——开元十三年(725年)唐玄宗封禅时,张说刻意效仿贞观旧制,却因“务求奢华”遭史家诟病。

《贞观政要》记载魏征临终谏言:“愿陛下慎终如始,则宗庙社稷之福也。”李世民将这段话刻在屏风朝夕相对。当这位帝王最后一次凝视凌烟阁功臣图时,或许终于明白:真正的盛世不在泰山之巅的祭文,而在朱雀大街的炊烟里。