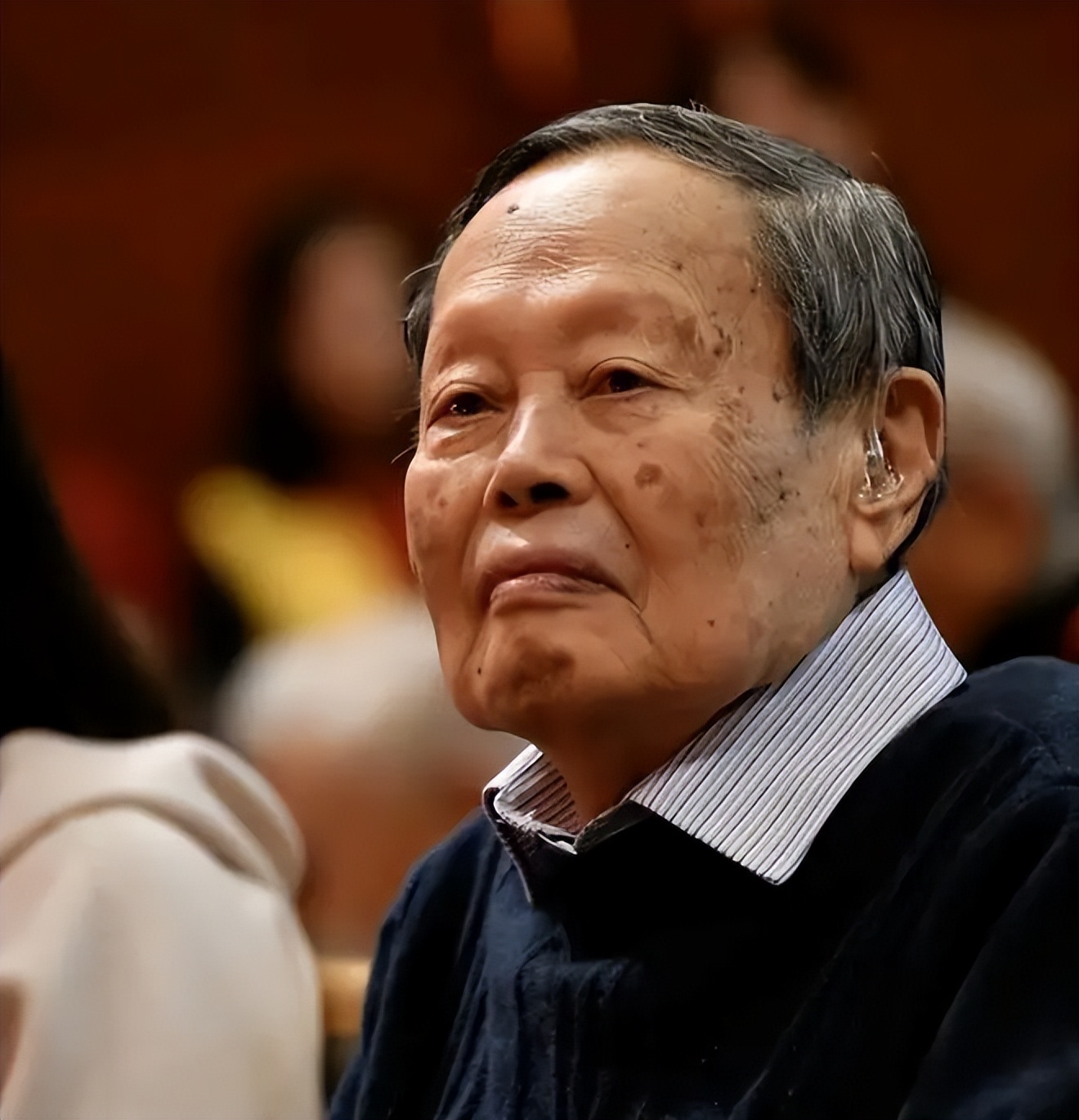

2025年10月18日正午,北京协和医院的走廊里,三位院士红着眼眶走出病房。这个消息像惊雷般震动科学界:那位曾让爱因斯坦起身鼓掌的华人科学家,最终带着"愿共中华盛世美"的遗愿,走完了跨越三个世纪的传奇人生。

1933年,北平崇德中学的作文课上,13岁的杨振宁在《我的志愿》里写道:"我长大后要拿诺贝尔奖。"当时没人当真,直到1957年,35岁的他和李政道因提出"宇称不守恒"理论,站在了斯德哥尔摩的领奖台上。"这个理论颠覆了人类对宇宙对称性的认知。"杨振宁的导师费米曾这样评价。但很少有人知道,获奖后他做的第一件事,是给上海的父亲发电报。"父亲回信只有四个字:振宁,安否?"杨振宁在回忆录里写道,"那一刻我突然明白,在中国人心里,家国比荣誉更重要。"

1971年,杨振宁首次回国访问。在上海大厦,他向好友邓稼先提出困扰多年的疑问:"中国原子弹有没有外国人参与?"三天后,邓稼先托专人送来密信:"除了初期苏联专家略有帮助,全部是中国人自己完成的。"信末那句"但愿人长久,千里共同途",让杨振宁泪湿衣襟。50年后的百岁寿宴上,他颤抖着念出回信:"稼先,我懂你的'共同途',这五十年我始终在追随你的脚步。"这段跨越生死的对话,后来被刻进清华园的"稼先路"石碑。

2015年,杨振宁做出惊人决定:将毕生积蓄600万美元捐给清华高等研究院。财务人员清点支票时发现,这位诺贝尔奖得主竟穿着20元的袜子。"钱要用在刀刃上。"他指着研究院的星空顶说,"这里要培养出十个、一百个比我强的科学家。"截至2025年,这笔捐款已资助273名青年学者,其中7人当选院士。更鲜为人知的是,他还悄悄资助了32名云南山区的孩子读书。"我小时候在合肥避难,是邻居大娘每天塞给我一个红薯。"杨振宁在捐赠仪式上哽咽道,"现在我要把这份善意传递下去。"

2021年9月22日,清华学堂座无虚席。100岁的杨振宁站在讲台上,颤巍巍地写下"科学、爱国、创新"六个大字。"中国科技发展有三个关键期:1949年、1978年、2025年。"他的声音突然洪亮起来,"现在轮到你们了!"这场持续两小时的讲座,被学生们称为"世纪一课"。结束时,全体师生自发起立鼓掌,掌声持续了12分钟。当天深夜,杨振宁在日记里写道:"看到台下年轻的脸庞,我终于可以安心了。"

逝世前四天,杨振宁在病榻上签署捐赠协议,将2000余件私人藏品捐给清华。这些文物包括:1957年诺贝尔奖奖章、与爱因斯坦的往来信件、邓稼先的最后一封密信,以及他手绘的《邓稼先与我》手稿。"这些东西不属于我,属于国家。"他对子女说。如今,这些文物正在清华艺术博物馆展出,每件展品旁都有二维码,扫码就能听到杨振宁的原声讲解。有观众留言:"先生用一生诠释了什么叫'科学无国界,但科学家有祖国'。"当八宝山的告别仪式举行时,清华园的银杏叶正簌簌飘落。这位103岁的科学巨擘,最终化作了他最爱的那句诗:"繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹。"而他播下的科学种子,正在这片土地上生根发芽,绽放出新的春天。