龙凤十年(1364年),朱元璋在取得鄱阳湖之战的大胜后再接再厉,兵锋直捣陈汉国都武昌。要想拿下武昌,位于城东南一角的高冠山(今蛇山)首当其冲,必有一场恶战。

帐前有大将傅友德请战,朱元璋允之,前者遂率所部数百人攻山。可双方还未接火,老傅还吭哧吭哧往山上爬呢,突然不知从何处飞来一箭,正中其面颊。而且此箭势大力沉,使得铁镞直接贯穿其颅腔,从后脑勺钻了出来,场面甚是恐怖。就这么严重的伤势,在场的老行伍都觉得傅友德这把是阴沟翻船,要小命呜呼喽。

谁知祸不单行,又有一箭袭来,再中傅友德肋下,而且又是一穿俩眼……

朱元璋都在考虑是不是该换人主攻以及该怎么给老傅办后事了,结果就见这厮蹭的一下从地上蹦起来,跟打了鸡血似的嗷嗷怪叫着就往山上冲。最终不仅一战夺下了高冠山,还马不停蹄的猛攻武昌城垣并一举破之,而且还拿了个先登之功……

先登啊!古代四大军功之首,比什么斩将夺旗陷阵之流的难多了,不信可以去问问项羽。

老傅得胜回营,立马被一群军医按倒抢救。而朱老板带着他的一票文武一边围观一边啧啧称奇——倒不是他们冷血或老傅人缘太差,而是这种事情发生在这厮身上,实在是司空见惯,让人即便想大惊小怪一下都提不起兴致。

鄱阳湖血战,傅友德“以楼船犯其前锋,身被数创,战益力,杀数百人”;攻安陆,“身被九创”;伐北元,“帅敢死士五千骑追却之,负创多处”,打得王保保“亟纳靴跣,一足踰帐,后出乘马遁去”;伐明夏, “功居第一”;战云南,“功尤著焉”(以上均引自(《国朝献征录·卷六·颍国公傅友德传》))。

别的好汉,夸耀战功时可以脱掉衣衫,给人展示一下身前的伤疤,身后却是光溜水滑的干净,以示一往无前、有进无退。可傅友德就没法这么干了,因为他身上几乎就没几块好皮,而且不分身前身后。

《兄弟连》里说伞兵生来就是被包围的,傅友德也差不多。因为要是真的猛,那肯定是一头扎进人堆里,四面八方都是敌人,谁敢保证身后就不挨刀?

傅友德一生征战三十载,数不清负过多少伤、多重的伤。要是换个人,就算没死个七次八次,恐怕也早像秦琼那样“屡中重疮,计前后出血亦数斛矣,安得不病乎”了。可这厮呢?年近七旬还活蹦乱跳的“蒐猎虏庭,耀张威武”,命硬得跟属小强似的,简直让朱老板都看不下去了。

干脆颁下诏书一道,赐死之。

冤死于朱元璋之手的勋臣数不胜数。但要说其中最倒霉的,傅友德称第二,还真没人敢厚着脸皮居第一。

01明朝开国勋臣战功之著,无人能出徐达之右。可以排在徐达身后的,也就只有常遇春了,但并非没有争议——譬如胡大海,若非早死,出息未必不如徐、常。常遇春虽然比胡大海多活了七年,但也是在大明开国仅一年后即暴卒军中,许多事功都没赶上。

而且常遇春能位列徐达之后成为明军第二人,很大程度上在于朱元璋的亲口肯定。而朱元璋之所以会给常遇春如此高的评价,很难说不是因为类似“初恋光环”之类的的心态在作祟。毕竟在朱老板最艰难困苦的时刻,老常可是他麾下最忠、最勇、最可靠的悍将,用起来那叫一个顺手、放心。而且人早早就没了,开国以后的那些糟乱事也摊不到他的头上,让老朱怎么能不念着这位老战友、老部下的好?

但要把时间线拉长至整个洪武年间,还真难说常遇春能不能坐稳这个军中第二人的位置。

比如傅友德。论起勇猛,常遇春堪称明军第一,但在他死后傅友德就当仁不让了。根据各种史料的记载,傅友德是明初单挑和生擒敌将记录最多的,还有过万军中一箭射死敌之主将、立溃敌军的拉风记录。故此焦竑才会说“明兴猛将云从,数倍云台、凌烟,而六王最著。其以骁勇称者莫如常开平,次则傅颍国耳”(《国朝献徵录·卷六》)。

至于功勋,自龙凤七年(1361年)降朱以后,历次大战几乎一个不落,而且每战别管功劳大小,先把自己杀成个血葫芦再说……明朝立国后,他先是随徐达北伐蒙元,让朱老板亲自点赞“尔绩尤著”;攻灭明夏,傅友德功居第一;北伐大漠,他率五千轻骑以偏师立殊功,七战七捷收复河西;南平云贵,名声最响的沐英也只是傅友德的副将。

可以说开明诸将中,给朱老板流血流得最多的,就是傅友德,并籍此晋爵颖国公。

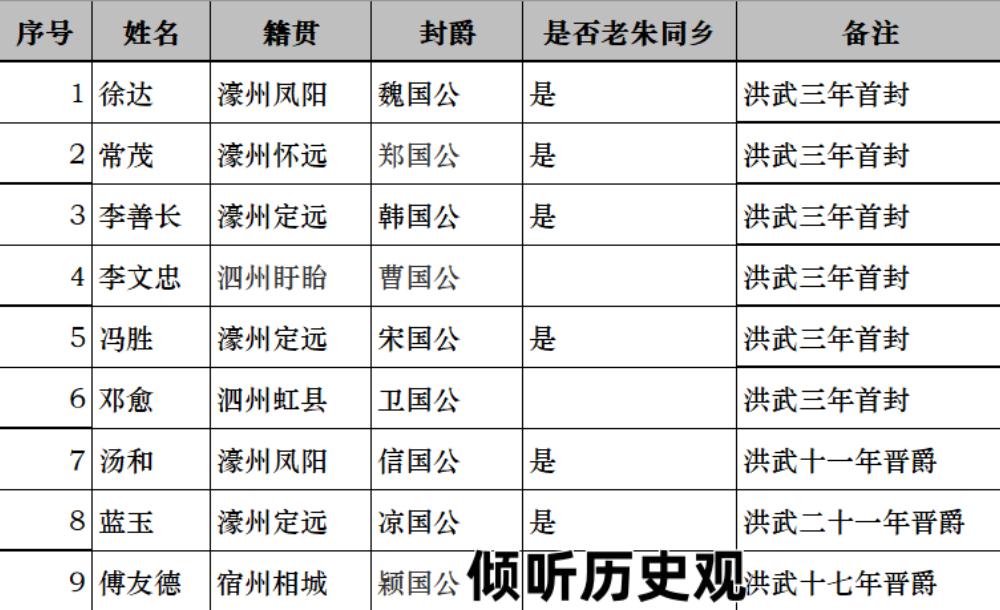

国公啊!要知道朱老板是多抠的一人啊!更别提还是重度疑心病晚期,没救的那种……想从他手里弄个国公,简直比登天还难。因此别看明朝开国名将灿若繁星,但能活着捞到个国公的满打满算也就九位。而且能混上这个位置的,不是跟老朱光屁股长大的发小,就是从一开始就站队正确的元从。能以降将之身位列国公的,傅友德是唯一的一个。

拿脚后跟想,都能想到这有多难。以朱老板的德性,要不是到了一打照面都不好意思跟人家眼对眼的份儿上,他舍得把珍贵无比的国公施舍给个叛将?

然而,任何人从朱元璋身上赚到的每一文钱,都是要付出更大代价的。比如说傅友德——正当他年近古稀还兢兢业业的替老朱家戍边守疆,而且大老板还今天赏个太师、明天在凤阳赐套豪宅,让他自以为是朱氏集团的优秀员工呢。结果突然间就天降横祸,朱元璋随便找了借口,就把傅友德给裁员……哦不,给赐死了。

老傅就很懵:这到底是为嘛呀?

朱老板:你党附蓝玉,事涉谋反,论罪当诛!

傅友德:卧了个大槽!党附蓝玉?就凭俺老傅,也配党附蓝玉?

甭管他如何喊冤,朱老板都是不听不听忘八念经。这就没咒念了,最后傅友德只好自动自觉的抹了脖子。

忍不住还要重复那句话——在洪武三年加封的六公二十八侯中,得以善终的仅徐达、汤和、沐英、耿炳文、郭英五人。而在其余二十九个倒霉蛋中,要说死得最冤的,还是要以傅友德为最。

02

02为啥他最冤?这就不得不从明军内部的各大山头说起。

朱元璋的麾下诸将,跟他最亲的无疑是一起光屁股长大的发小,其实也就仨——徐达、汤和和周德兴。所以朱老板麾下的主力军队,只有交给徐达统管才能放心;至于每逢鄱阳湖大战那样的关键时刻的后路,唯有汤和来守才能安心;至于最没用也最C蛋的周德兴,换个别人早被老朱摘了几十遍狗头了,唯有这厮才能让他一忍再忍,一口气忍了几十年才怒而杀之。

次一级的,就是从至正十四年(1354年)起就追随朱元璋出走濠州的嫡系元从。算上徐汤周这三个发小共二十四人,史称淮西二十四将。这批人除战死者外开国后皆封公侯,堪称淮西勋贵中“正黄旗”。

再次一级的,就是在至正十六年(1356年)前朱老板打下和州(今安徽和县)和攻占集庆(今江苏南京)这段时间内来投的,比如李善长、常遇春、邓愈、冯国用等等,也算是赶上了创业团队的末班车,可以拿到原始股。

虽然后一批人的才能在总体上更胜一筹,但显然不如淮西二十四将更受朱元璋的信任,在明朝开国后兴起的历次大案中的遭遇也更惨,但显然还是占到了先发优势——朱元璋先后册封公侯超百人,其中八成以上都是安徽人。但能混进淮西勋贵这个小圈子的,只有上述这两批人,余者都算闲人,一概免进。

比如傅友德就是相城(近安徽淮北)人,离朱元璋的老家凤阳就两三百里的距离,但就是入不了淮西的“户籍”。为啥?谁让他一开始跟错了人——先跟了李二,又追随了李喜喜,都是些无名且无能的小角色,可见老傅际遇之烂以及识人之拙。后来大哥都被砍了,想去投明玉珍,结果人家没看上。万般无奈下之后经过一番辗转,才被陈友谅所接纳。

接纳是接纳了,但显然陈友谅也没把傅友德当自己人,就让他镇守小孤山(今安徽宿松境内),直面朱元璋的兵锋。话说老傅此时已经在军中混了十年有余,对这套手段心里门儿清。所以当朱老板气势汹汹杀过来时,他也懒得当替死鬼,干脆直接拉着丁普郎一起降了。

不光是降了,而且傅友德很快发现朱元璋是个能干大事的明主,于是就一心一意替他打天下了。

但显然,此时的朱老板根本不吃这一套。为啥?因为人家早过了创业初的低谷期,此时已经兵强马壮,在江南三大武装势力中坐二望一,且赶超势头明显,争相投奔者如过江之鲫。在这种情况下,你一个连明玉珍都瞧不上的傅友德,凭什么让朱元璋高看一眼?

所以再想出人头地,那就只能玩命了。

比如跟着傅友德一起“阵前起义”的丁普郎,在鄱阳湖大战中“自辰至午,身被十余创,首脱犹直立,执兵作斗状,敌惊为神”——就是鏖战一上午,全身被捅得跟马蜂窝似的,最后脑袋都被砍掉了仍屹立不倒,把陈军都吓傻了,敬之为神。

再比如廖永忠、朱亮祖、薛显以及傅友德,都是投靠或投降晚了的,最后却能封公封侯,比大部分正牌子的淮西勋贵地位还高,凭什么?就是靠不要命、敢玩命,只要没死就拼下去,拼死拉倒。反正朱老板就是对活人刻薄,对死人倒是大方的紧。比如丁普郎就直接追赠了个郡公,起码子孙富贵无忧,也算死得其所了。

相反倒是朱元璋起家的那些老班底,随着地位日尊、身份益贵,反倒愈发的不如从前那么卖力气,说句贪生怕死也不为过。典型如汤和,成天划水摸鱼,几次险了坏了大事,把老朱气得要命。故此洪武三年首封功臣,资格最老的汤和只封侯而未晋公,不是没有原因的。

而要论谁为朱老板流血流得最多,傅友德即便排不上第一,也稳坐前三。但即便如此,他也只能在首封二十八侯中排名第二十一。

这就是资历和山头上差距。无论傅友德们拿过再多战功、拼过再多次命,也无法弥缝这个差距。

03在明朝开国后,常遇春、邓愈早亡,徐达多病,李文忠、冯胜则是出于ZZ原因考虑无法大用。而在沐英、蓝玉等明军“二代目”还让成熟之前,朱元璋近乎无人可用,傅友德才终于迎来了大展身手的机会。

其实傅友德比徐达还大七岁。但架不住人家虽然每次上阵都哗哗淌血,但转眼功夫又跟没事人似的咔咔斩获人头,都快七十了还身体倍儿棒、吃嘛嘛香啊!反观徐达,刚过四十就基本不上阵了,五十出头人就没了——这人比人,真能气死人。

老傅头这么硬实还能干,骨子里就是黑心地主的朱元璋怎么能不往死里用?但用归用,但怎么用、用到什么地步他却另有想法。

在前文以及以前的文章中我曾反复提到朱老板的疑心病,那简直是病到登峰造极。所以在麾下一众将领中,也唯有亲信如徐达能从他手中拿走点兵权。为此朱元璋还专为徐达特设了征虏大将军这一重号将军的军职,类似于一路兵马大元帅。当然这样的待遇也只有徐达才有资格享用,哪怕作为军中第二人的常遇春,也只能含恨止步于征虏副将军这道坎上。

但从洪武十年起,徐达的身体就不行了,直到七年后病逝。而此时有资格接手征虏大将军一职的,唯有开国六国公中仅存的悍将冯胜。谁知在洪武二十年(1387年)征讨纳哈出时,大将军的宝座还没坐热的冯胜就获罪遭到解职,老朱又得为将兵权交给谁而发愁了。

按理说,当时冯胜的两个副将傅友德、蓝玉是最有资格接手大将军之职的热门人选。不过相比常遇春的小舅子,老傅资格更老、功劳更大、经验更丰富,在军中的威望也更高,显然是个更稳妥的选择。更重要的是,此前无论是西平明夏、南征云贵、西北御边还是北伐残元时,蓝玉始终在给傅友德当副将。就算后来因为太子朱标的关系蓝玉升官贼快,但截止冯胜被解职时,傅友德是左副将军,而蓝玉是右副将军。

明朝文官尚右,武将崇左,蓝玉还是比傅友德低半级,正常情况下肯定争不过后者。

可朱元璋偏偏把大将军给了蓝玉。同时为了平息舆论以及防止傅友德炸毛,又赶紧下诏说云南那边的东川蛮部又叛乱啦,你这个征南将军还得重新上岗,否则朕不放心……

于是一脚把老傅从胡焕庸线的这头踹到了那头——都钻林子撵大象去了,还惦记什么征虏大将军?

朱元璋这么干,表面上看是偏袒蓝玉、不信任傅友德,实则没那么简单。

明初军中大体可分为两大山头,即淮西集团和降将集团,当然还有巢湖水师这个异类,也算是个小山头。彼此间别管表面上和睦与否,实则明争暗斗一直不断,比如廖永忠、朱亮祖等人被杀,当然有其取死之道,但要说没有淮西集团在后边推波助澜,显然也说不过去。

当然淮西勋贵也不是铁板一块,基本上开国六国公都能各自支起个摊子。其中又以徐达威望最著、拥趸最多,堪称是这支朱家军中的二老板。这也是抠门到家的朱元璋不得不授予其征虏大将军的原因之一——既是客观需要,在主观上也是众望所归,不得已而为之。

但朱老板对二老板的信任程度到底有多高,一直都是个谜,也因此才有了徐达病重、老朱赐蒸鹅的传说。不过,一些必要的钳制和防范手段,却是显而易见的。

比如徐达与常遇春的矛盾人所共知,但老朱偏偏强令两人搭伙。虽然他要求常在作战中服从徐的指挥,但对前者屡屡与主帅争执以及违背军令,眼里从来不容沙子的朱老板却一次次的睁只眼闭只眼,即便处罚也是不痛不痒。其中意味,想必聪明绝顶的徐达心知肚明,到后来干脆各打各的,常遇春爱干啥就干啥,他压根不管。

而在常遇春暴卒后,徐达的军事权力显然受到了极大的限制。从洪武六年(1373年)起干脆就窝在北平一动不动达十余年的时间,直至病逝。其中一个非常重要的理由,很可能就是在失去常遇春后,朱元璋根本找不到第二人来钳制徐达,所以干脆不敢用他了。

徐达死后,这个问题也并没有完全解决。

旧时军队,亲附关系形同套娃。打个比方就是师长必是军长的亲戚或亲信,团长又必是师长的亲戚或亲信,以此类推。在这种情况下,如果要彻底消除主帅的影响,除非将所有的军官都换掉,但这样一来这支军队也就废了,还不如另立新军。

04徐达死了,但追随了他几十年的那支军队还在,所以必须派个得力的人手顶上。一开始,这个人选毫无疑问就是冯胜,也只能是冯胜,毕竟开国六公中能打的也就剩下这一个了。

但冯胜很快就用拙劣的表现告诉朱元璋为何他会剩下来——完全没有ZZ头脑嘛!在招降了纳哈出之后,冯胜就丑态百出的大肆索贿、调戏王妃、强娶王女,差点没把朱元璋气抽过去……这还怎么用?

冯胜废了,傅友德南调,蓝玉继任,这一系列的操作,朱元璋打的如下算盘:

首先,蓝玉作为明军新一代将领中最出类拔萃的人物,同时还是太子朱标的妻舅。所以提拔重用蓝玉,不光为当前考虑,更是为了未来太子接班提前做的准备;其次,徐达与常遇春不但是淮西勋贵中最大的两座山头,二者的矛盾也众所周知。在常遇春早亡后,徐系一山独大,常系将佐则普遍坐上了冷板凳。所朱元璋想要消除徐达在军中的影响力,用蓝玉这个常系二代目最省心,根本不愁他不卖力;最后也是最重要的一点,徐达留下的军队当然是淮西嫡系,傅友德虽然功高望重,但毕竟是降将出身,根本混不进淮西的小圈子。所以要是让他出任大将军,很难压得住这些骄兵悍将,到得战时就可能出大问题。

而蓝玉就不存在这个问题——只需把他的常系官佐平移过来,甚至可以完全替代掉徐系军官团,轻松接手这支军队。

这就是降将的悲哀,更是傅友德无论如何也做不到的,就因为他混不进淮西勋贵的圈子。而淮西勋贵,起码在洪武年间仍是大明一切ZZ军事的基础,连朱老板都经常只能捏着鼻子忍了。

比如那个让他丢尽老脸的冯胜,得到的处分仅是撤去大将军职位并遣往凤阳闲住。而仅过了一年,人家就又能人模狗样的出来领兵了,要是换成傅友德呢?狗头都不知被摘了多少次了!

嫡系可以嚣张跋扈,可以肆意妄为,而杂牌就算玩命卷,往往也卷不出个好结果。

比如平明夏之役,汤和是主帅,率主力沿长江主攻重庆。傅友德则被安上了个莫名其妙的征虏前将军的头衔,率偏师翻越秦岭由陆路直扑成都。前文说过,汤和早就是老摸鱼佬了,一路有便宜就占,碰上硬茬子就磨,反正打得不紧不慢。而傅友德则照旧卖足力气拼足老命,一路迅疾如风、势如破竹,眼瞅着都快打到成都了,老汤那边还在长江里泡澡呢。气得朱老板破口大骂:

“傅将军率精锐冐险深入,平蜀之机正在今日。若俟水退然后进师,岂不失机误事?且朕前日所以语尔者,尔独不复记忆乎?何怯之甚也!” (《明太祖实录·卷六十六·洪武四年》)

战后论功,傅友德第一,廖永忠次之,汤和啥也没有。老傅自个儿还在那挺乐呵,孰不知汤和虽然没啥本事,但却是淮西勋贵的老大哥——你抢了老大哥的风头,让老大哥灰头土脸,淮西的诸小弟心里是个什么想法?

所以后来南征云贵、收复内地最后一块失土这一意义重大的战役中,明明傅友德才是主帅,沐英、蓝玉都是他麾下副将;明明是老傅指挥若定,“功尤著焉”,还因此爵晋颖国公。然而在战后乃至到了今天,一提到明朝收复云南,人们首先想到的功臣是谁?当然是沐英,顶多再有个蓝玉,许多人甚至都不知道有傅友德这么个主帅。

如果沐、蓝功劳这么大,为啥晋爵的只有傅友德一人?

这就是降将的悲哀。所以虽然老傅照样敢打敢拼,朱老板似乎也很赏识,但他越能打、越受赏识,离危险也就越近。要知道除了开国六公,洪武年间还能晋身公爵的除了汤和、傅友德,就一个凭捕鱼儿海大捷灭掉残元的蓝玉。而在这九人中,除了傅友德,全部都是淮西勋贵出身。

木秀于林,风必摧之啊!

05历史上有很多有名的倒霉蛋,霉运之盛甚至让人很难忍住不笑。比如春秋时的晋景公姬据,想当年也是一代风云人物,亲手终结过楚国的霸主地位,曾被清人全祖望列入春秋五霸之列(即齐桓、晋文、晋襄、晋景和晋悼)。可到了晚年,却一不小心掉进茅坑活活淹死,简直是憋屈到了极点。

再如一出塞就迷路失期,落得个跟“冯唐易老”并列、最终羞愧自尽的西汉名将李广;八岁便继位为帝,但在此后的三十多年里始终被权臣挟制、当了一辈子傀儡的汉献帝刘协;再如科举屡试不第,托人推荐为官,甭管托到谁,不是贬就是死再不就关键时刻演砸,以至于终身无缘仕途的唐朝大诗人孟浩然;当然还有最搞笑的那个“初从文,三年不中……自撰一良方,服之卒”墓志铭的主角——北宋仁宗年间的道士杨一笑……

在上述霉运冲天的名人或人名中再加上个傅友德,一点也不显得违和。

洪武二十五年(1392年)四月二十五日,已监国近十五年的太子朱标突然病逝,这下大明的天就塌了。

朱标刚死一年,蓝玉案爆发,连同景川侯曹震、鹤寿侯张翼、舳舻侯朱寿、定远侯王弼、东筦伯何荣及吏部尚书詹徽、户部侍郎傅友文等在内,族诛一公、十三侯、二伯,牵连被杀者达一万五千多人。

随即,本来还蹲在各地吃瓜看热闹的傅友德、冯胜等军中宿将纷纷被招至京中。先是加官赐金、安抚人心,等到蓝玉案尘埃落地后,相继被赐死。

史称“元功宿将,相继尽矣”,明朝开国武勋集团彻底覆灭,曾经天下无敌的明军断了传承,从此一蹶不振。到了几年后的靖难之役,朱允炆发现自己根本无人可用,算是被他爷爷坑惨了。

可以说此时的朱元璋,已经疯了。

当初他拼命的抬举蓝玉,目的就是巩固太子朱标的地位,为此傅友德成为牺牲品之一;现在朱标死了,蓝玉不仅多余,而且还隐隐成为皇太孙朱允炆顺利即位的绊脚石,所以必须除掉。不过这一回,傅友德还是牺牲品。

为啥蓝玉总能把老傅扯进来?

傅友德被杀时,罪名是党附蓝玉,这个理由说起来朱元璋自己都脸红——就算老傅豁出去不要脸了去舔一个后辈、下属的臭脚,也得舔得着才行!虽说都是国公,但一个是高高在上的淮西勋贵的新一代带头大哥,另一个是无门无派、无依无靠的降将,在明初的ZZ生态下,两者根本没有任何媾和的可能性。

实际上非杀傅友德的原因,朱元璋自己都不好意思说。

太子朱标,不但在朝中威望甚重,而且在诸多兄弟里也是众望所归。所以为了增强太子的地位,明朝一开国朱元璋就拼了命的促成皇室与功臣联姻。比如朱标的太子妃是常遇春之女、徐达的女儿嫁给了燕王朱棣、冯胜的女儿是周王朱橚王妃、蓝玉的女儿是蜀王朱椿王妃等等,简直一个都不放过。

不过一开始这是淮西勋贵才有的待遇。可后来随着傅友德战功愈重、地位愈隆,朱元璋不得不将其也纳入联姻的行列。只不过此时老朱适龄的儿子都用光了,干脆就让晋王朱棡的世子朱济熺娶了老傅的闺女,等于生生给他降了一辈。然后他又面不改色把第九女寿春公主下嫁给傅友德的长子傅忠,这下不就把辈分给填平了……

通过联姻,让功臣集团的下一代继续成为皇权的重要支柱,这是朱元璋当初打的如意算盘。可朱标一死,原来对大哥服服帖帖的诸皇子,可不一定对大侄子继续心服口服。此时与他们联姻的勋贵功臣,就可能从皇室的助力变成隐患。

仅是隐患,还是可能,大概率永远没有爆发的机会。不过朱元璋除了多疑外,更是自私到了极点——国家如何、人民怎么当然在他心目中很重要。但再重要,也重不过让这座江山永远姓朱,而且还必须是他指定的那个姓朱的。

所以必须将一切可能的隐患扼杀于无形,为此他不惜大开杀戒。管你冤不冤、是否无辜,反正只要我觉得你可能、也许、大概、八成、说不得有那么点问题,那就必须去死。

倒霉催的傅友德,也仅是洪武年间无数倒霉蛋中的一员罢了。

当然朱老板尸骨未寒,就遭了报应。

只能说是活该了。