文丨阑夕

1999年,在一场饭局上,三名年轻人一拍即合,参照美国Expedia(全球领先在线旅游公司)的模式创办了携程网。

在调研阶段,他们很快就发现了中国经济型酒店市场的一片空白,于是选出了其中一人作为代表,开始探索成立一家经济型连锁酒店品牌的可能性,这便是后来的如家。

依靠当时广阔的市场和自身独特的创新性,如家很快就进入了高速增长阶段,按照这个势头下去,做大做强只是时间问题。

然而就在此时,董事会却出现了发展路线上的分歧,一些内部声音认为我们既然都已经在筹备上市了,自然需要引入一个职业经理人来管理公司。

于是,这位一手带大如家的创始人被挤走了,换成了「更适合公司发展」的职业经理人。

故事讲到这里,想问问你们,如果这名创始人换做是你,你会怎么做?

他给出的回应是,做一个更强大,或者说世界级的酒店品牌。

这就是如今规模全球第一酒店集团——华住集团的掌舵者季琦。

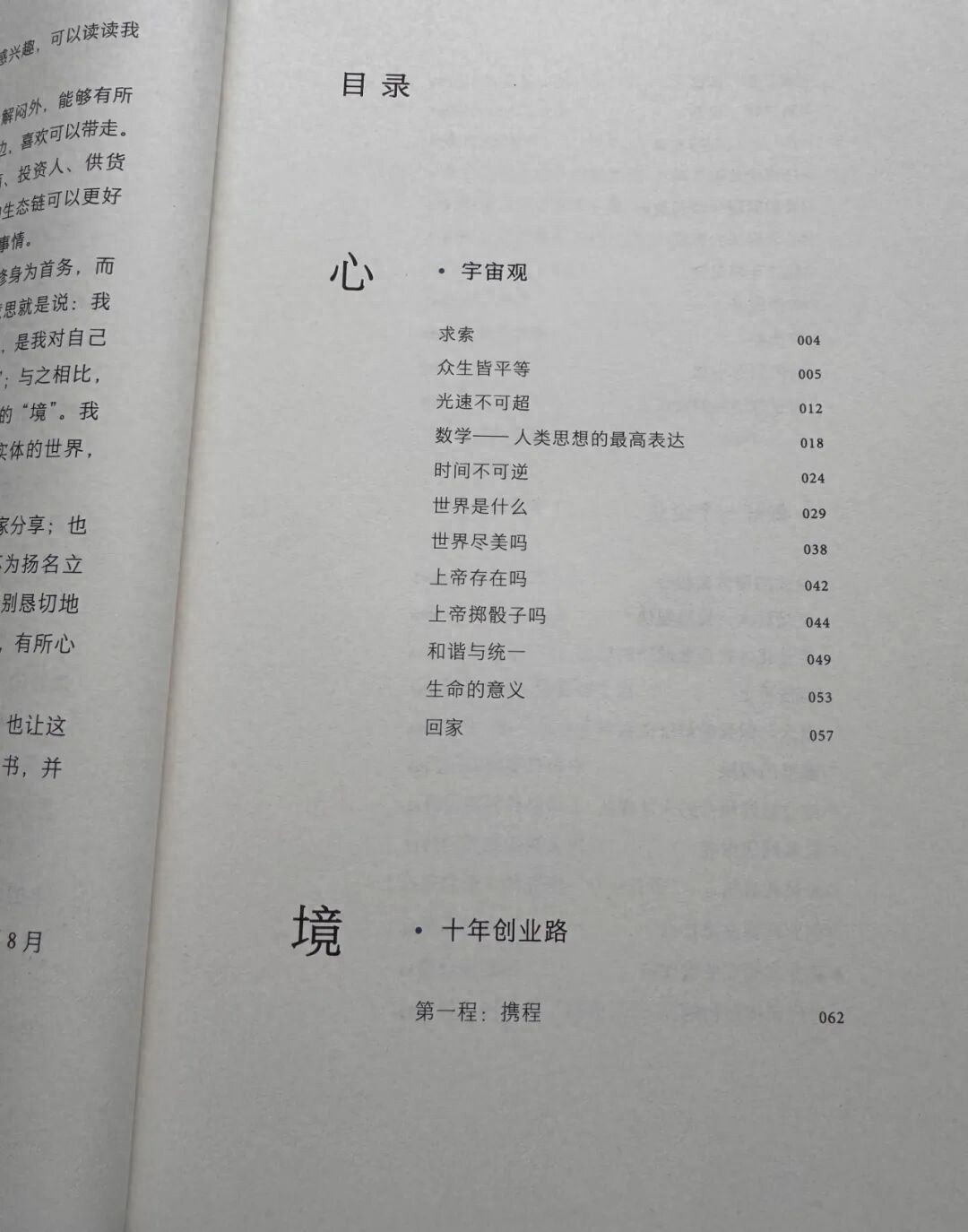

一个机缘巧合的偶然,我读到了季琦的新书「心生之境」,相比于自传,这本书更像是季琦多年写作习惯积累下来的一篇篇随笔合集。

正因为如此,「心生之境」提供了一个很新奇的视角,要知道20年前、10年前和如今的季琦,有着截然不同的身份地位和人生感悟。

当华住20年来的成长和成功,以及季琦不止20年的人生沉浮,汇聚到一本书之中,就给我们展现出了这名曾做出过3家上市公司、带队敲钟4次的传奇企业家,眼中的世界到底是怎样的。

一个真诚的「过来人」最近热帖上有这样一段话:如果你是过来人,那一定会有大把年轻人愿意听取你的经验,可问题是你真的「过来」了吗?大多数自我标榜的过来人,充其量只是把日子过过来了而已。

是的,过来人很稀缺,愿意发声的过来人同样很稀缺,但最稀缺的是愿意真诚发声的过来人,而不是去传播早已泛滥的成功学。

读完「心生之境」,我更确定季琦属于愿意真诚发声的过来人。

所谓真诚,不仅体现在他书中朴实而深刻的文字里,更源于他真实的人生经历,以及那份清醒的自我认知。

季琦从不刻意回避自己成长于一个机遇涌动的黄金时代,也坦然承认,自己的创业成就离不开时代赋予的种种红利。

而抛开历史进程,空谈个人奋斗,这才是市面上成功学千篇一律、也是最为人诟病的部分。

坦白说,如今躺平文化蔚然成风,背后一定存在普遍的社会因素,当今年轻人面临着比上一辈更大的压力和更少的机遇,这是有大量数据佐证的客观事实。

在这样的语境下,年轻人不再轻易为「成功人士」的光环买单。反而是季琦这样不回避、不美化的真诚态度,更能触动他们,激发他们去探索人生更多的可能性。

比如他在书中,将「我的至暗时刻」单独列成了一小节,毫不避讳地讲出了自己低谷期的心路历程。

「我觉得自己是行尸走肉」「人活着还有什么意思呢?」「我容易把生意和感情混一块儿」

这些都是书中的原文,而季琦首次写下这几句话时,已经是华住增长如火如荼的2017年了,作为一号人物,无论从哪个角度看,彼时的季琦都已经属于人生赢家。

但他仍然愿意通过复盘得失,来展现自己最真实的一面。

这也让很多读者意识到,每个企业家在成为所谓成功人士之前,首先也是个有真情实感,常常也会陷入自我怀疑的「人」,甚至在低谷期,季琦的想法跟自己这个普通人,好像也没啥差别。

在被如家董事会踢出局后,季琦经历了一段相当漫长的消沉,如果故事发展到这里就结束了,那他只会是一名优秀的创业者。

而选择重新整理行囊创建汉庭和华住,才让季琦成为了一名富有传奇色彩的企业家。

甚至这份传奇色彩都不是体现在华住的规模和市值上,而是季琦在这段跌宕起伏的历程里,实现了最难、也最为质朴的目标:

自洽。

过程,永远比结果更重要前段时间一名网友的突发奇想受到了很多赞同,他是这么说的。

「刚刚吃了顿麦当劳,突然想到,我过上了我8岁时候的梦想生活,天啊,怎么搞的,真是了不起啊你这家伙」

这句话之所以会让人萌生出幸福感,原因就在于自洽。

当「曾经的理想自我」和「如今的现实自我」实现了统一的时候,我们的人生便会完成逻辑闭环,精神上得到极大的稳定和满足。

但现在哪怕对于世俗意义上的成功人士而言,自洽也成了一种奢侈品。

时代变化过快、生活压力过大,这些都让我们经历了一切后,很难和过去的自己达成一致,甚至很多时候「居然活成了自己曾经最讨厌的样子」。

季琦人生信条的起源,可以追溯到大学时期,农村出身的他当时面临的不仅是匮乏的物质,更有在按部就班的生活中,难以追寻意义的,精神层面的匮乏。

虽然现在谈起来有点意料之中,但当时季琦对抗迷茫的方式正是阅读,一如他在「心生之境」的序言中所写:这个时代里坚持阅读和写作都是幸事。

大量的文学、哲学等书籍,让他产生了注重过程而非结果的思考。

「人生无所谓“意义”——本体无法界定自身的意义,人生只有过程,只有经历;对本体而言,无所谓意义」

而之所以说季琦是一个高度自洽的人,是因为我们能在他在很多年后的人生里,清晰地看到当初思考的影子。

比如作为典型的理工专业出身,季琦自始至终都相信宇宙的确定性,所以他才会将书里的一部分篇幅,放在「心」这一章节上,去解释自己的宇宙观,或是数学之于人类文明的重要性。

无「心」则无「境」,这种因果的映射,不止体现在季琦的生活中,还有事业上。

如今的人恐怕已经很难想象,20年前想要使用酒店网络,需要在基础的房费上额外支付一笔不少的费用,直到汉庭把免费WiFi做成了一种行业标准才逐渐改观。

在华住成立初期,季琦的视角也在最大程度地think big,先把中国第一、全球第一定做目标,再去专注过程慢慢实现,如果一开始没有如此敢想,华住断然也不会有今天这般成绩。

至于华住在酒店最本质的「睡眠」这件事上做出的种种颠覆行业的创新,更是对专业主义最好的诠释。季琦坚信无论生活还是企业,都要在专业领域里持续深耕下去,深度更重于广度。

现在能理解了吗?在创业之初,季琦就有十分清晰的商业理想,这在当今人人难以自洽,放弃理想只想搞钱的时代,难得一见。

所以华住在季琦眼里并非是创业成功后的「战利品」,而是季琦用一以贯之的逻辑线条,将个人的思想传承到企业的精华产物。

构建和传递是过程,华住的成绩是结果,在季琦眼里,过程势必要比结果重要得多。

这是为什么我们要在现在去看季琦的原因,没有说教、不谈经验,「心生之境」用完全平等的姿态,凝结了季琦多年来的思考和总结,从生活,到事业。

这位理科生相信速度的极限,深知企业不能无序扩张,就像人生需要在合适的时刻求强而非求速,这些这是属于季琦的知行合一。

这个时代,需要更多季琦都说被误解是表达者的宿命,于是在这个时代里,羞于表达、难以表达、不愿表达成为了一种十分普遍的现象。

但比被误解更悲哀的,是无人表达。

华住二十年的探索给了中国酒店行业许多宝贵的亮光,这些经历和故事,对我们来说是弥足珍贵的资产。

而季琦不止二十年的思考也给中国的读者们带来敢于思考和表达的力量,正如他在书里结尾写下的一样:

「所谓时代的好坏,其实取决于我们的内心,即便这非常唯心,但却是真的。」

这诚然不是一个最好的时代,但也绝非是最坏的时代,但有一点可以确定的是,我们始终需要更多季琦,或者说,更多表达者。