中华姓氏体系,重新定义中华姓氏

万姓统谱之頟姓统谱

01

每个姓氏都是一条历史线。

正是这无数个姓氏,无数条历史线,织就了中华文明波澜壮阔的历史画卷!

历史,以人为本。

而姓氏,是解读人的密码。

所以,若想了解中国历史,必先了解中华姓氏!

在文字记载的历史出现之前,那无数的历史秘密和古老奥义都隐藏在我们现在每一个人的姓氏里。

只是,从来没有人发现!

现在,我的“中华姓氏体系”终于破解了这一切!

而我们本文所要论述的这个怪异姓氏就是如此!

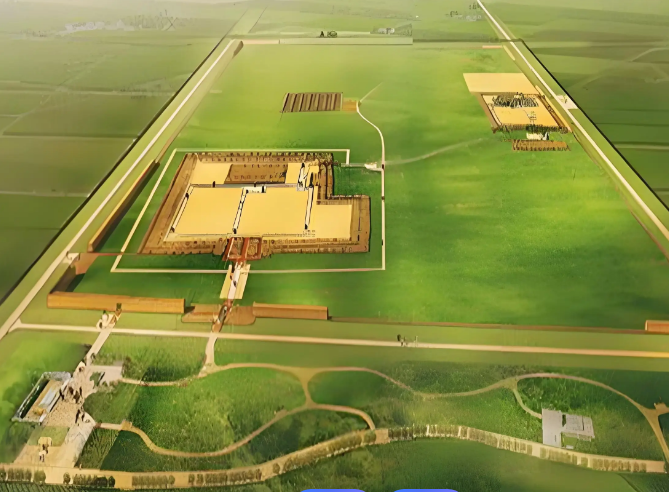

众所周知,河南洛阳二里头遗址一般都认为是夏朝都城。然而,遗憾的是一直以来都没有找到过硬的证据!

证据当然是有一些的,但都无法彻底实锤!

关键还是二里头没有文字,无法确定当年生活在二里头的究竟都是什么人!

那该怎么办呢?

莫急!

证据已经来了。

这个证据是一个姓氏,一个非常怪异的姓氏!

而就是在这个姓氏背后,竟然隐藏着夏人居住在洛阳,夏人居住在洛水之畔,甚至3700多年前夏人迁都洛水之畔的古老秘密!

我滴个神啊!

真的太惊人了!

02

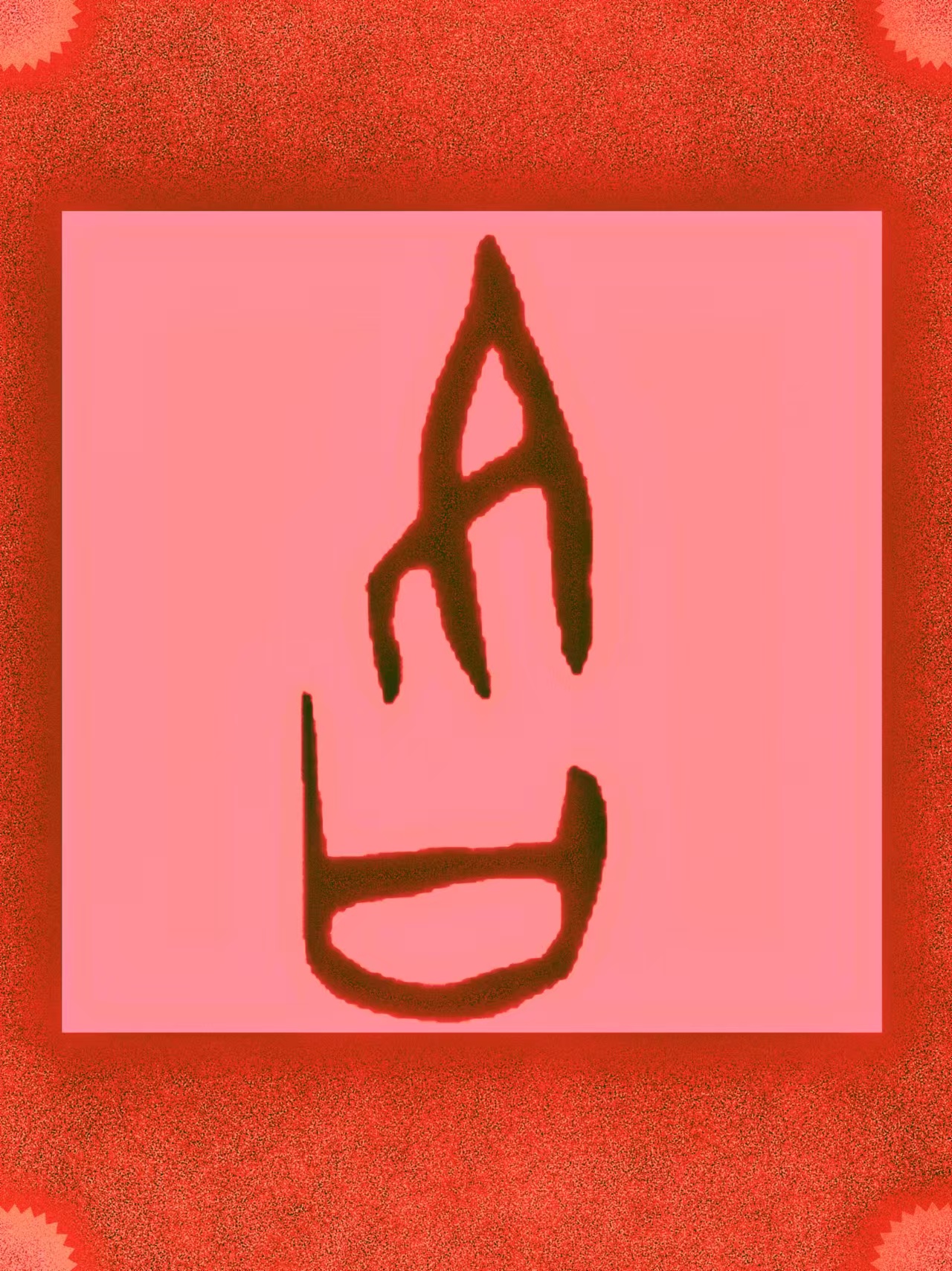

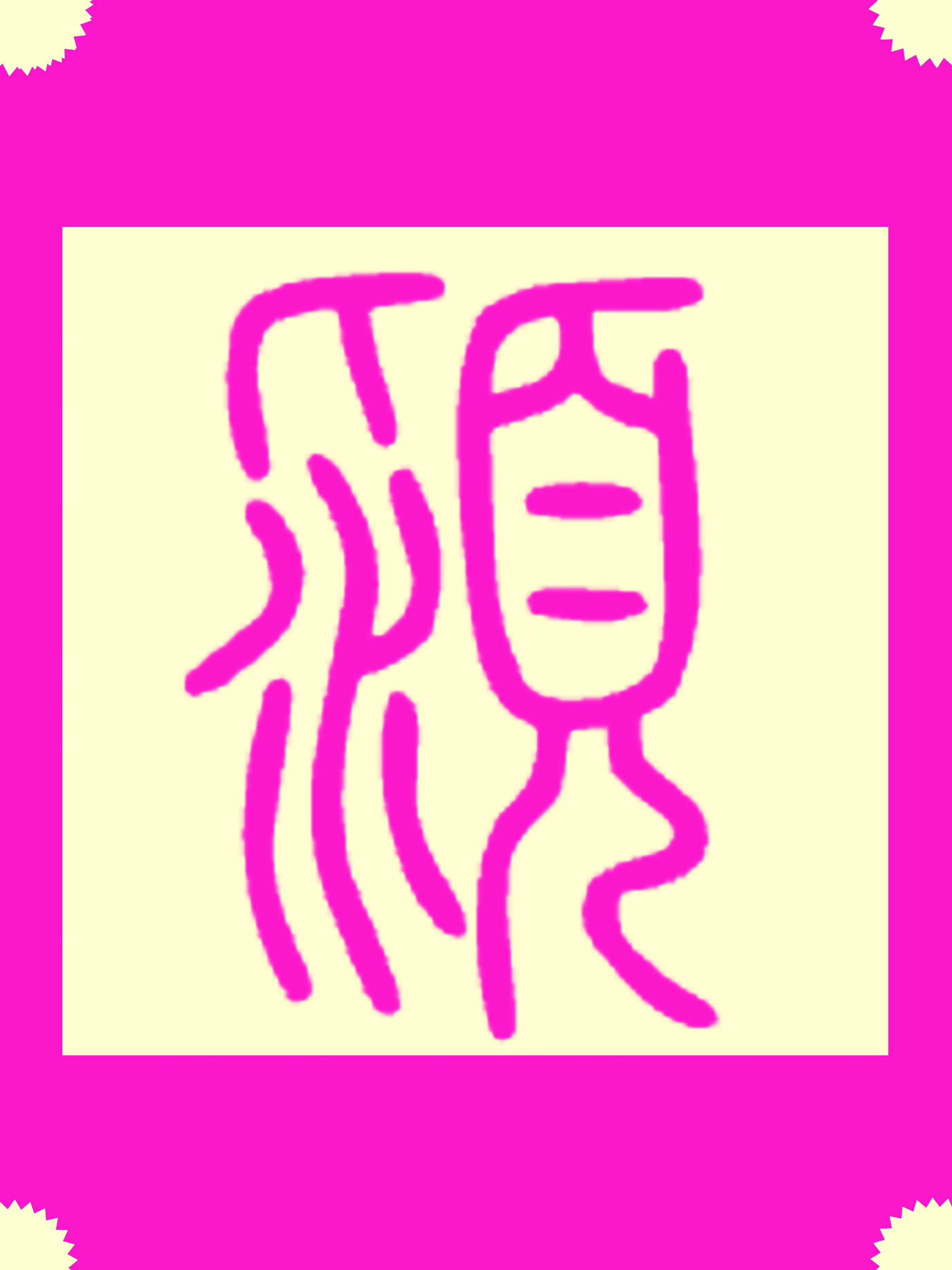

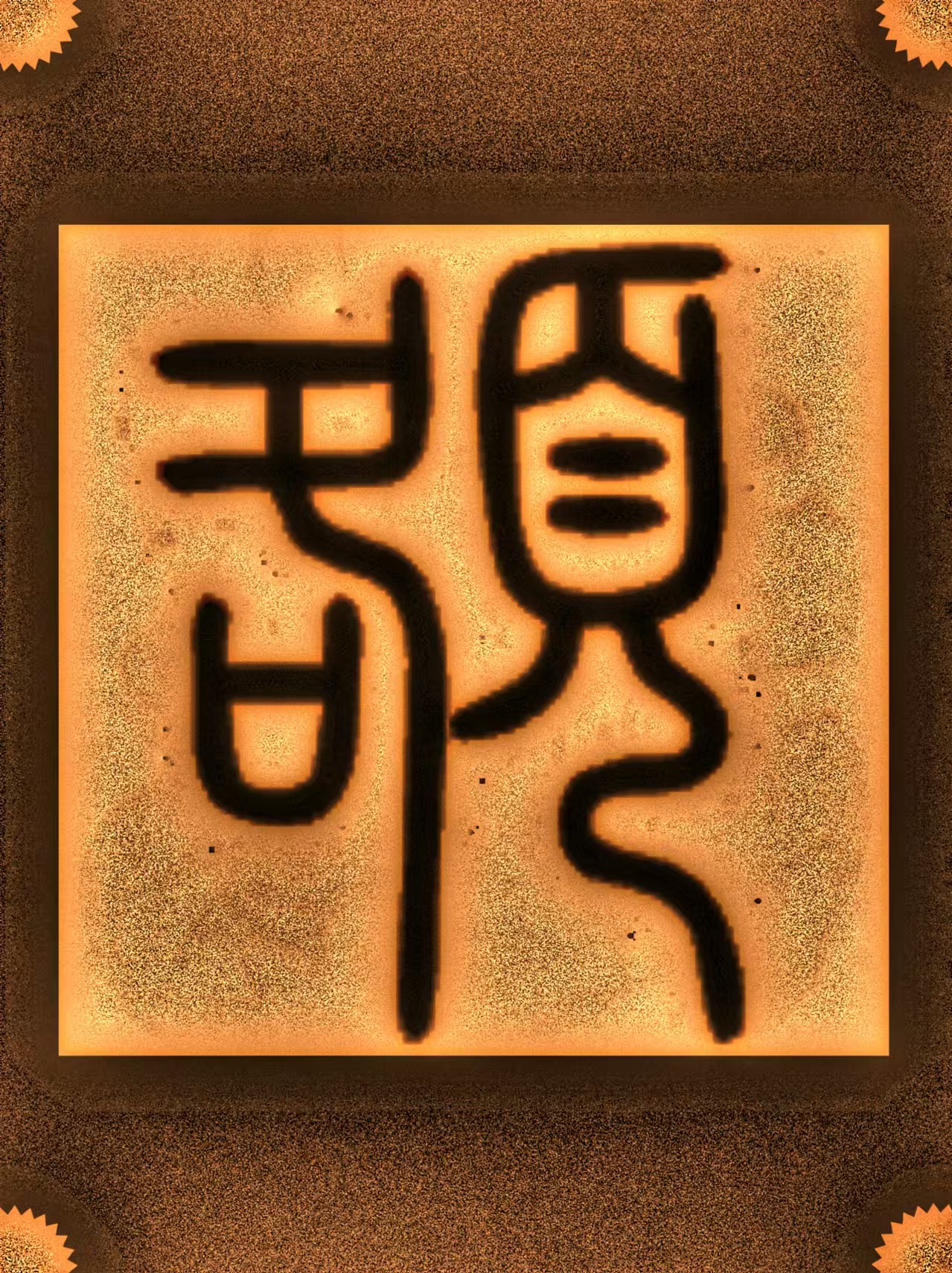

这个姓氏就是頟姓!

“頟”,一般认为,通“额”的时候,读作“é”;用作姓氏和地名的时候,读作“luò”。

頟姓,毫无疑问是一个罕见姓氏,《姓氏词典》 引 《姓苑》 收载。我相信绝大多数人应该都不知道“頟”是一个姓,甚至都不知道有“頟”这个字的。

神奇的是,前些时候有一次我刷视频,无意中看到一个新闻里的当事人就姓頟。

这说明頟姓虽然非常罕见,但頟姓现在还是有的。这一点是百分百可以确定的。

关键在于,

頟姓到底从何而来?

到底什么是“頟”呢?

根据“中华姓氏体系”第一定律,中华姓氏绝大部分起源于中华古族。也就是说,我们现在的这一个个姓氏绝大部分都是源自上古时代那些氏族、部落的图腾。

越是现在看起来奇怪的姓氏越是如此!

所以,頟姓其实是源自頟族。

頟族是一个以“頟”为图腾的部落。

没错,“頟”首先是一个图腾。

搞清楚了这一点,破解什么是“頟”就简单了!

而“頟”这个图腾是一个复合图腾。

复合图腾是由两个或两个以上的图腾组合而成的图腾。这种复合图腾在甲骨文、金文里非常常见。

很明显,“頟”是由“各+頁”构成。

“各”和“頁”都是图腾,各族的图腾和頁族的图腾。

我们先看各族。

各族生活在水边,就是“洛”。“洛”就是水边的各族。

洛阳为什么叫洛阳?

因为洛阳在洛水之阳。

洛水为什么叫洛水?

因为有个各族生活在附近。

而“各”是一个非常典型的“加口图腾”,去掉“口”就是“夂”,而“夂”就是大脚印。

对此,我曾在《炸裂!天下之中的洛阳为啥叫洛阳?考古惊现3000多年前神秘大脚印》一文里有过详细论述。

这里不再赘述。

从图腾的角度来看,“夂”、“各”、“洛”是相通的。

现在再看頁族。

“頁”这个图腾的演化更是不得了。

从目到首,

从首到頁,

从頁到夏,

一条完整的演化路线。

没错,“夏”就是从“頁”演化而来,

从图腾的角度来看,完全可以说,页就是夏,夏就是页。

页族的居地在哪里呢?

页族是一个枝繁叶茂的部落,分支众多,广泛分布在河南中东部地区,如顿、项、须、嚣、颍等地。“嚣”还是商朝的都城之一。

这其中,最重要的是“颍”。

《左传》记载有颍地、颍谷。

《左传•昭公元年》:“天王使刘定公劳赵孟于颍”。

另外,《左传》还记载了一个郑国的封臣颍考叔。他被封在颍谷,故以颍为氏,“颍考叔为颍谷封人”。

当然,还有一条河叫颍水(颍河)。

颍地、颍谷、颍水,都在洛阳东南不远的嵩山附近。

什么是“颍”呢?

“颍”由“頁+比(人)+水”构成。

你发现了吗?

“颍”就是頁人之水,夏人之水!

颍水发源于嵩山,向东流经登封告成镇,而这里就是史书记载的“禹都阳城”的阳城,并且考古学家还在这里发现了4000年前的王城岗遗址。

颍水就是从王城岗遗址旁边静静流过!

继续向东80里,就到了河南禹州的瓦店遗址,瓦店遗址同样出现在4000年前,是当时河南境内最大的一处遗址。

颍水同样从瓦店遗址旁边静静流过!

为什么4000年前的王城岗遗址和瓦店遗址旁边的河流叫“页人之水”、“夏人之水”?

为什么4000年前的王城岗遗址和瓦店遗址这一区域有那么多关于大禹、夏启的记载?

为什么4000年前的王城岗遗址所在的阳城被认为是禹之所居、禹之所都?

答案不言而喻!

而从考古方面来看,河南禹州的瓦店遗址,河南登封的王城岗遗址,河南新密的新砦遗址,河南洛阳的二里头遗址,

在文化上有传承的关系。

在时间上也是前后相继的。

为什么会出现这种情况?

只可能是生活在瓦店遗址和王城岗遗址的人带过去的!

瓦店遗址和王城岗遗址在“页人之水”旁边。

二里头遗址在“各族之水、各人之水”旁边。

也就是说,页人(夏人)从“页人之水”流域(瓦店遗址、王城岗遗址)一路迁徙到了“各族之水”流域(二里头遗址)。

而“頟”这个复合图腾反应的正是页族(夏族)和各族的融合!

反应的正是页人(夏人)来到了各族居地,来到了洛水之畔!

是不是这个道理?

是不是这个逻辑?

在这里,我的“中华姓氏体系”古族演绎法和考古发现,以及文献记载,实现了完美的相互印证!

三重证据法啊!

3700多年前,夏人迁都二里头遗址的伟大历史,竟然隐藏在这样一个早已被遗忘的古老图腾里!

03

需要特别注意的是,古时共有四条叫洛河的河流:

河南的洛河,

陕西的洛河,

山东的洛河,

四川的洛河,

这说明什么?

各族四散迁徙,分散各地,“地随族迁”,他们把地名也带了过去,这才会出现“异地同名”的情况。这样理解更准确:他们的图腾就是“洛”,他们到哪里,哪里就叫做洛。

更需要一提的是,在山东还有一个地名叫龙頟。

《史记·建元以来侯者年表》:龙頟侯韩说。

《汉书·地理志》:平原郡龙頟县。

“龙頟”这个地名来源,应该是因为这里是龙族和頟族的居地,反映的是龙族和龙頟的融合。

在甲骨文里,就记载有龙族和龙国!

龙族是一个以“龙”为图腾的古老部落!

龙国就在山东。

从族姓时代(秦朝以前)到众姓时代(秦朝以后),頟族之人纷纷以頟为姓。頟姓人口稀少,不但一个历史名人都没有,甚至就连找一个頟姓之人的记载都找不到。

而頟族留下的痕迹,也只有龙頟这一个地方。

半年之前,我就已经完成了对頟姓的研究,但如果不是前些天新闻里看到一个姓頟的人,我真不敢相信现在还有頟姓之人。

这就是頟姓的真正起源!

这就是中华姓氏体系“万姓统谱”之頟姓统谱!

PS.

頟姓的存在,作为“夏朝都城在洛阳,二里头就是夏朝都城”的证据,证据力有多大呢?

说实话,要是只有这一个证据,肯定是证据力不足,难以下定论的。

它甚至都不能算关键证据!

但如果有很多证据,并且有多个关键证据,而頟姓的存在只是作为其中一个重要证据,是合适的!

它也是当的起的!

所以,结论就是:

頟姓的存在,是“夏朝都城在洛阳,二里头就是夏朝都城”的一个重要证据!