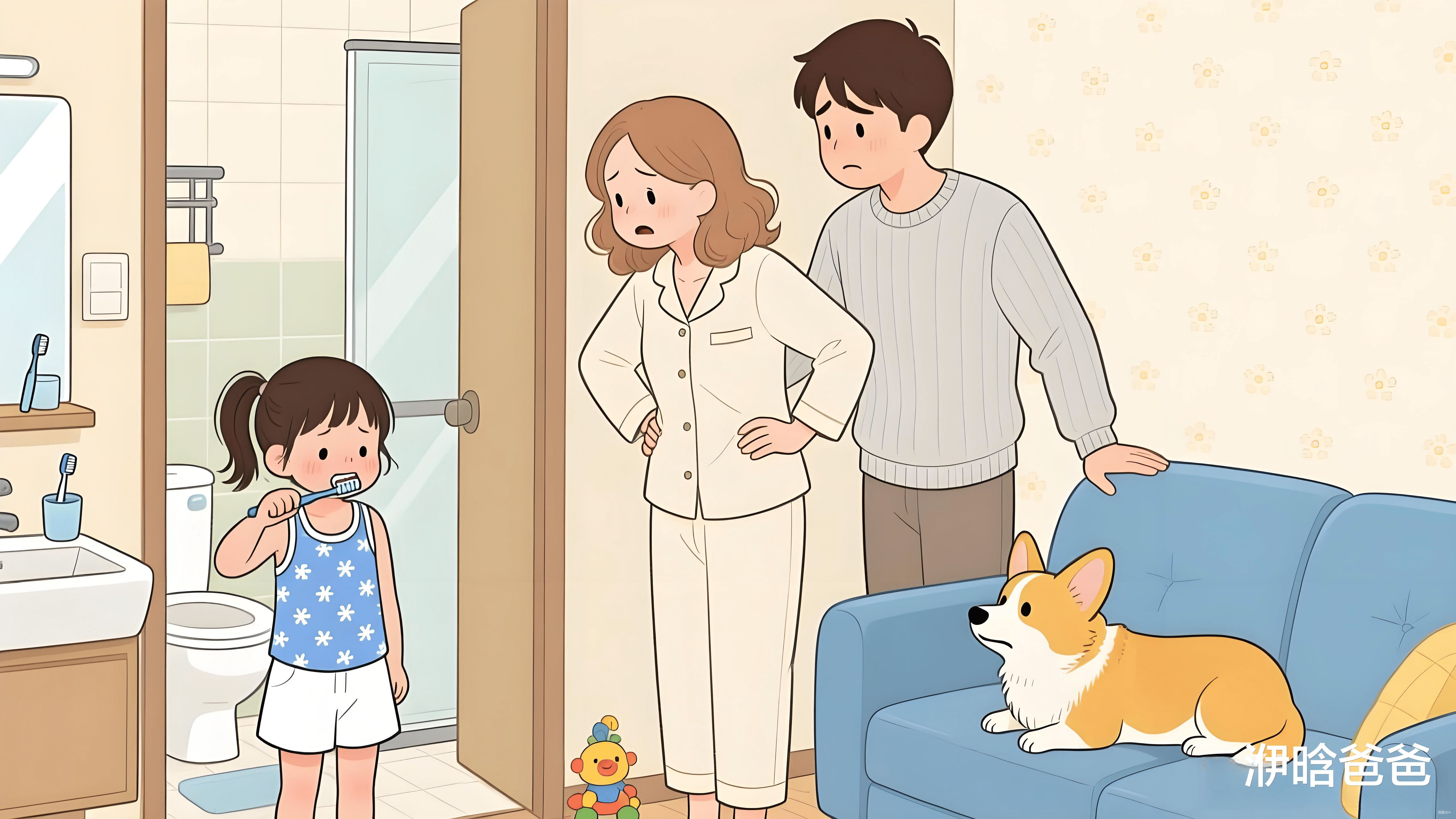

昨天晚上,小妹又不肯刷牙。

妈妈催了好几次,她边玩边答应,“等一下、等一下”。

最后妈妈急得直跺脚,冲着她喊:“你要是再磨蹭,晚上就别睡觉了!”

小妹愣住了,低着头,默默走进卫生间。

我跟在她后边,看着她抿着嘴拿出牙刷,眼神里满满的委屈。

那一刻,我突然觉得有点心酸。

其实,这种场面在我们家并不少见。

妈妈不是凶人,只是有时候真的被小妹的磨蹭气得没耐心。

但我知道,孩子表面听话,不代表她心里没受伤。

类似的话,很多家长都说过。

“下次再不收拾玩具,我就扔了。”

“你要是哭个不停,我就不理你了。”

也许你也听过上一辈这么说我们。

咱们用这种威胁的方式沟通,的确能让孩子立刻变得安静。

可那只是暂时的平静,换来的,是孩子心里一点点的恐惧。

小妹那次被吼之后,虽然没再顶嘴,但第二天她突然跑来问我:

“爸爸,妈妈是不是不喜欢我了?”

我当时愣住了。她那双眼睛,带着试探和害怕。

我蹲下来摸摸她的头,说:“妈妈只是着急,她永远喜欢你。”

可那天晚上,我一直在想,孩子的害怕,其实是我们一句气话种下的。

被威胁长大的孩子,会变得“很懂事”姐姐小时候也有过类似的阶段。

有一次她不小心打翻了牛奶,妈妈皱了皱眉,她立刻跑过来说:“对不起,我不是故意的。”

我还没开口,她就哭了。

我问她:“你为什么哭呀?”

她小声说:“我怕妈妈生气,不喜欢我。”

听到这句话,我心里咯噔一下。

很多时候,我们以为孩子“懂事”了,但他们懂的不是对错,而是如何避免被责备。

他们会开始察言观色,学着讨好。

明明心里有事,却习惯说:“没事,我挺好的。”

其实,我小时候也是这样,到现在也是遇到什么事都喜欢自己扛。

即使委屈,也不会说。因为我早就学会了,沉默比反抗更安全。

当了爸爸以后,我越来越觉得,

父母能给孩子最重要的,不是威严,而是底气。

一个有底气的孩子,不怕犯错,敢于改。

因为他知道:“我做错事,爸爸妈妈会生气,但不会不爱我。”

有了这种底气,他在学校被批评,也不会自乱阵脚;

遇到挫折,也能稳得住。

反之,如果孩子从小靠“威胁”被管大,他的行为动机就会变成“我怕被骂”、“我想被夸”。

一旦没人逼,他就会失去方向。

如果已经说过那些话,也别怕作为爸爸,我太懂那种“被气到崩溃”的感觉。

孩子一遍又一遍触到你的底线,你的理智就被推到了边缘。

但重要的是——我们意识到了,就还有机会弥补。

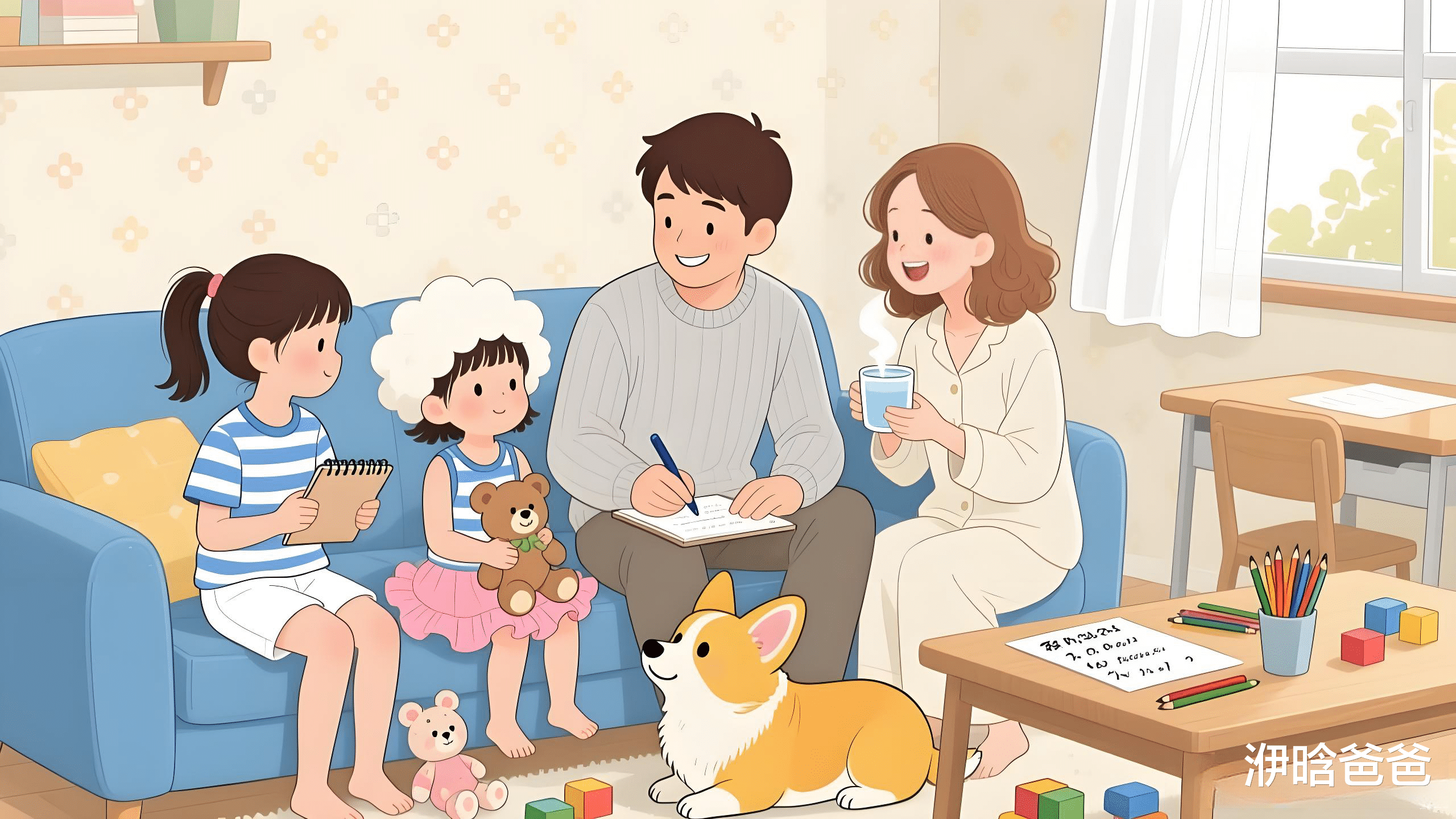

我总结了几步,分享给同样容易情绪化的父母:

第一步:真诚道歉。有时候一句“对不起,刚刚爸爸太冲动了”, 比一百句解释都更能安抚孩子。

第二步:说出你的感受。比如:“刚才爸爸是因为太担心你才那样说的,但那样说不对。” 让孩子明白,你生气的原因是担心,而不是讨厌。

第三步:一起定规则。比如,“玩具乱放可以提醒一次,下次要自己收拾。” 有规则,才有边界,孩子也不会一直试探。

第四步:用行动守信任。承诺了的事就去做,说到做到。 孩子会从你的态度里重新建立安全感。

有时候我们以为自己在教育孩子,其实孩子也在提醒我们,该怎么去爱。

威胁带来的顺从,只是表面的平静;信任带来的成长,才是孩子真正的力量。

教育的意义,不是让孩子怕我们,而是让他在犯错的时候,依然敢来找我们。

所以,下次当你忍不住想说出那句“再这样我就不要你了”时,不妨先停一秒,换成一句: “我现在有点生气,我们一起想办法,好吗?”