“夜热依然午热同,开门小立月明中。竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风。”宋代范成大的《夏夜追凉》,寥寥数笔便勾勒出暑夜难眠的焦灼,那份古今共通的酷暑体验,至今读来仍觉真切。

时下正值“三伏”末伏,尽管朝暮间的温差已悄然拉开,“秋老虎”的余威却丝毫未减。持续的高温里,黏腻的暑气如影随形,闷热的体感浸透衣衫,盛夏的灼烫依旧固执地缠绕着每一个晨昏。

现代人仰仗空调冷饮便能驱散热浪,而古人虽无这般便利,却以生生巧思与生活智慧,在溽暑之中开辟出一片独属的清凉天地。

储冰制冰的智慧,早在周代便已闪耀。寒冬时节,匠人凿取河面厚冰,切割成块后窖藏于深地,以锯末隔层防冻结粘连,至盛夏取出仍晶莹剔透。

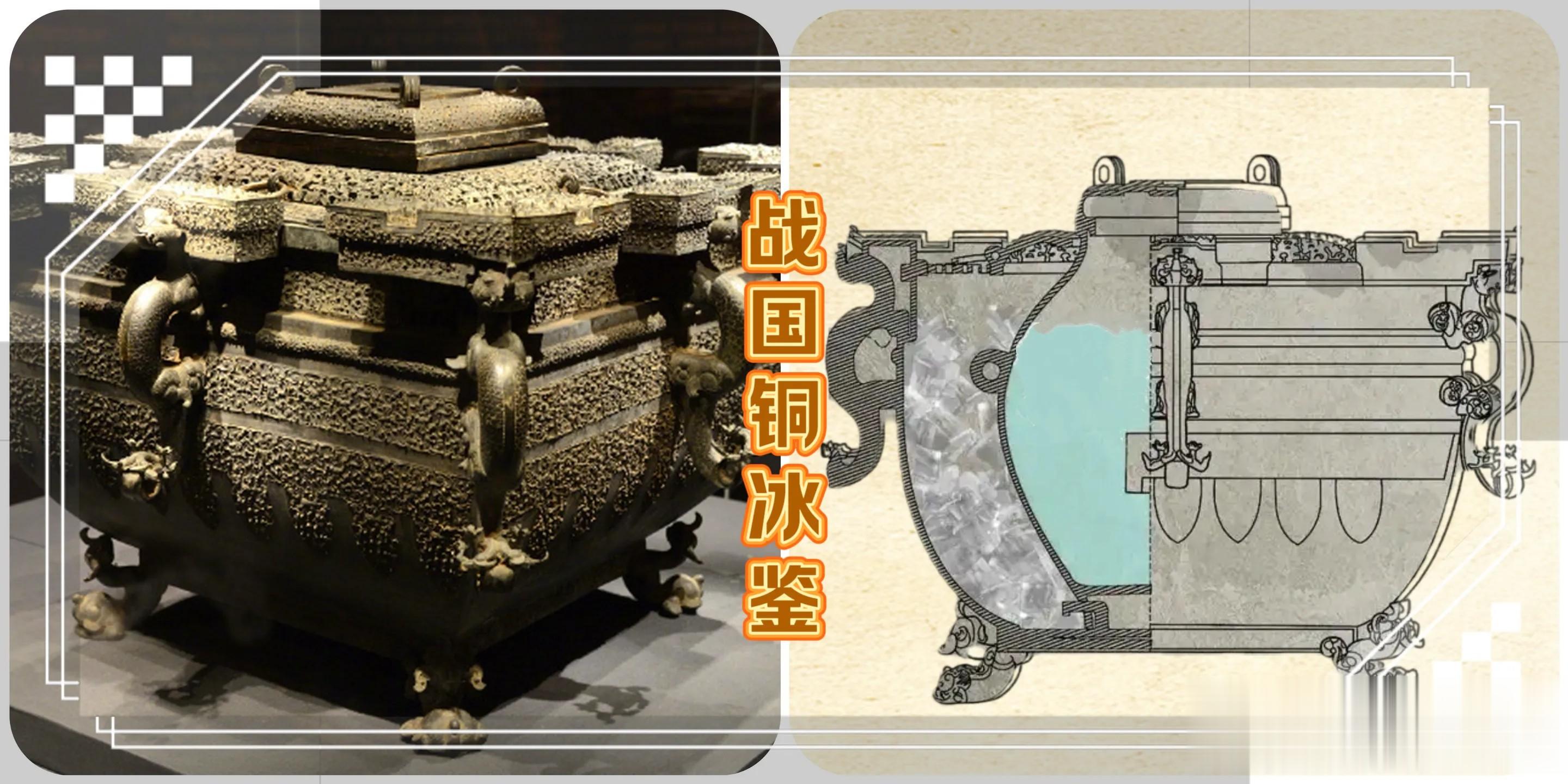

铜冰鉴 战国 曾侯乙墓出土 中国国家博物馆藏

春秋战国的青铜冰鉴更显精妙,双层器身外层储冰、内层盛酒,冰汽透过铜壁渗入酒浆,片刻便得冰镇佳酿,觥筹交错间凉意自生。

《清明上河图》北宋 张择端 北京故宫博物院藏

唐宋年间,古人偶然窥破硝石溶水吸热的奥秘,人工造冰之术由此应运而生。随着这门技艺的日渐成熟,京都街巷间的冷饮铺子也悄然兴起。

夏日里常能听见“卖冰一声隔水来”的吆喝,即便尚未尝到那冰凉滋味,行人早已心向往之,为暑气蒸腾的市井生活平添了几分沁心清凉。

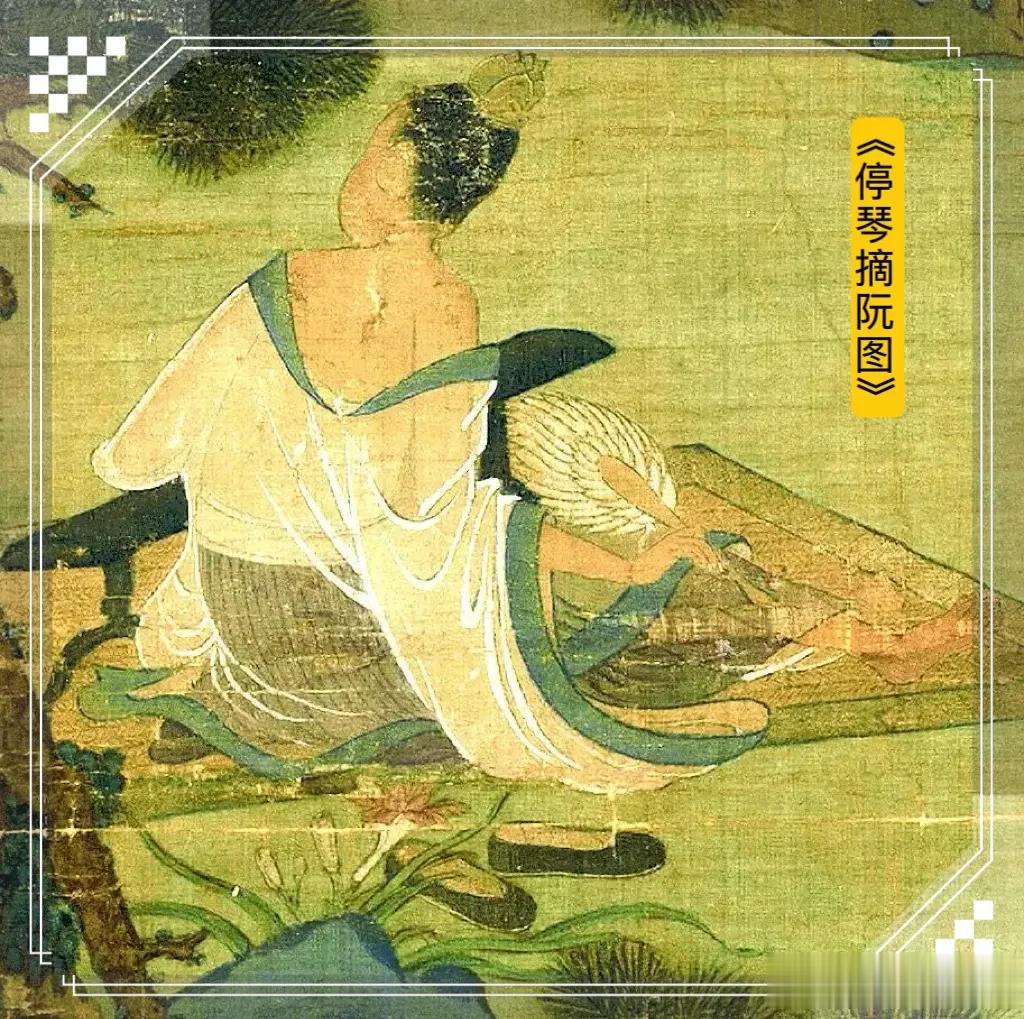

《听琴摘阮图》南宋 赵伯驹 台北故宫博物院藏

衣着避暑,藏着古人对材质的深刻理解。贵族偏爱葛纱裁制的轻衫,其纤薄通透竟能“隔纱见肤”,唐人诗句“藕丝衫子柳花裙”,正是对这种清凉衣料的生动描摹。传说唐代有官员身着五层葛纱,仍能窥见衣下黑痣,其透气度可想而知。

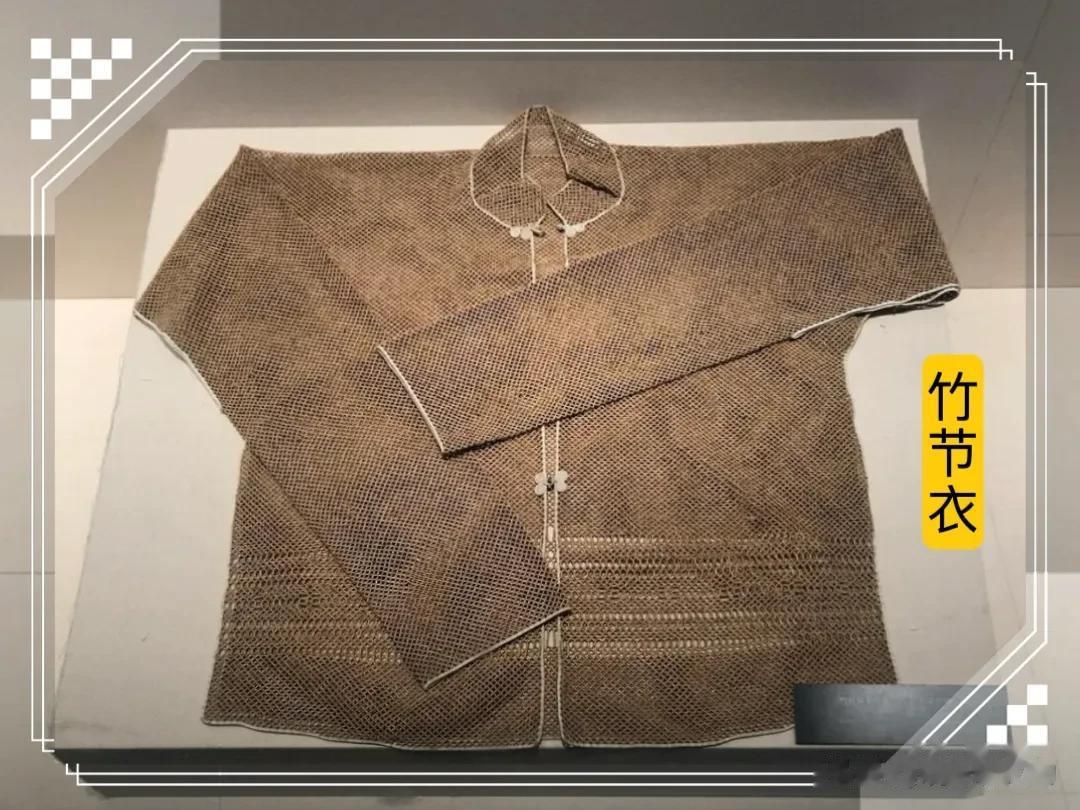

竹节衣 黄山徽州文化博物馆

寻常百姓巧用竹材,以细竹管编织衣物,经匠人经纬密织造就透气微孔,正如秦廷璧《竹汗衫》所咏“织就丝纹细,穿成渔网深”。

其贴身穿着,既可快速散热,又可隔绝外衣黏腻,恰合“竹林堪比洁,凉意自阴阴”的清爽,堪称民间“天然空调衣”。

《水殿招凉图》南宋 李嵩 台北故宫博物院藏

唐代“凉屋”更显匠心,引活水至屋顶,借水流降温,再以风轮将凉气送入室内,如天然空调。

庭院中的“自雨亭”则更具意趣,利用机械将冷水输送到亭顶水罐,再让水从房檐四周流下形成雨帘,既降温又添景致。

刘禹锡曾赋诗赞曰:“千竿竹翠数莲红,水阁虚凉玉簟空。琥珀盏红疑漏雨,水晶帘莹更通风。”

《倦绣图》局部 五代十国 周文矩 大英博物馆藏

日常消夏器具,藏着生活的巧思与诗意。扇子是寻常物,而“竹夫人”更添情致——竹编筒状器具,怀抱时凉意沁肤,因联想美人在侧得名,故有“夏拥竹夫人,冬怀汤婆子”的戏谑。

定窑孩儿枕 宋代 故宫博物院藏

除了竹夫人,瓷枕也是古人夏天喜爱的一种清凉枕具。它表面覆盖着一层细腻的釉,触感冰凉。这种清凉与宁静,或许正是古人所追求的“半窗千里月,一枕五更风”的意境。

清代“叶轮拨风”多是大户人家的“高科技”,轴装扇叶,仆人拉绳即可生风,凉风习习中见生活智慧。

普通人家最常用的当属凉席,又称“夏簟(diàn)”,与冬用温席不同,凉簟性凉润滑适合炎炎夏日,若与瓷枕搭配更宜安睡。

从顺应自然的储冰技术到巧夺天工的居住设计,从材质精妙的衣物到充满情趣的消暑器具,古人的夏日智慧既实用又诗意,在炎炎暑气中开辟出一方清凉天地。

好了,今天的内容就到这里,我是晓姝。原创不易,欢迎您的关注、点赞以及在评论区的留言,我们下周一再见。