北宋宣和四年(1122),东京汴梁城(今河南开封)发生了一桩震动朝野的佛门丑闻。大相国寺旁小庵住持法空,勾结当朝太师蔡京的家奴,假借"弥勒下生"之名,在暗室中行"男女双修"之实。当开封府尹聂山率兵突袭这座藏污纳垢的佛门净地时,揭开的不仅是一场宗教骗局,更是北宋末年政教勾结的黑暗缩影……

一、末世狂欢:宣和年间的东京浮世绘

一、末世狂欢:宣和年间的东京浮世绘宣和三年(1121)的东京汴梁,正值北宋王朝最后的繁华。作为当时世界上最大的都市,城内"八荒争凑,万国咸通",虹桥码头商船云集,御街两侧商铺林立。然而在这片盛世景象之下,却是"花石纲"之役带来的民怨沸腾与朝政腐败。

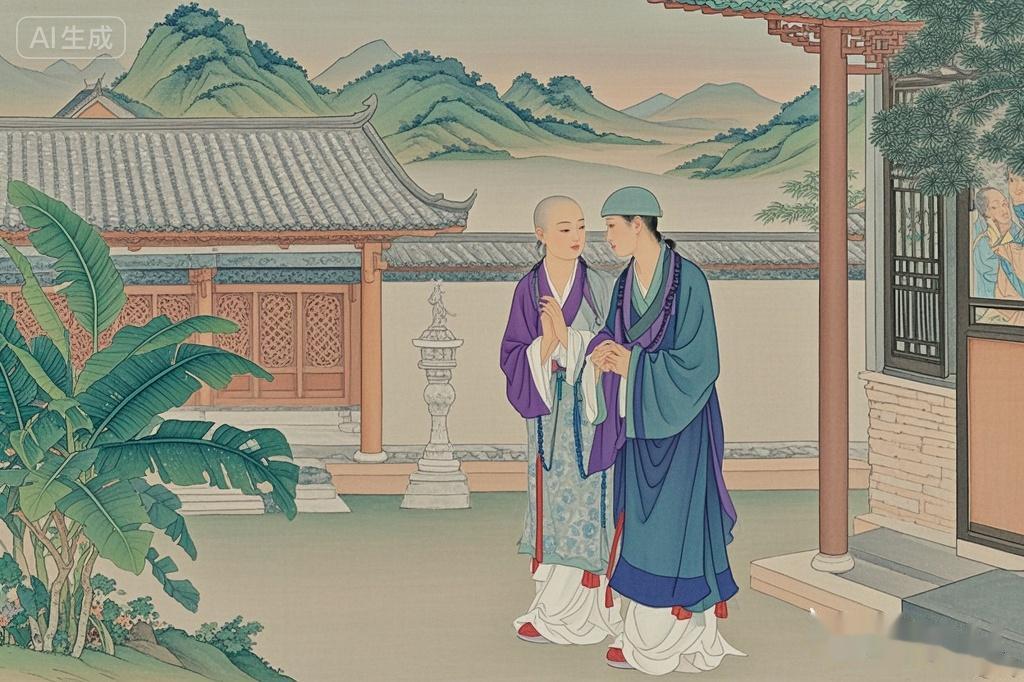

在大相国寺东侧的小庵"慈云精舍"内,住持法空正在为信众开示。这个年约五十的僧人面容慈祥,讲经时声若洪钟,一双慧眼似乎能看透人心。但他那件看似朴素的僧袍,细看却是用上等吴绫缝制,手持的念珠更是罕见的南海珊瑚制成。

当时的大相国寺堪称北宋的宗教文化中心,相当于现在的国家级重点文物保护单位兼5A级旅游景区。据《东京梦华录》记载,每月五次开放交易时"万姓交易",周边形成了庞大的宗教经济圈。法空经营的慈云精舍虽小,却因靠近这个核心区域而拥有独特的地理优势。

现代学者研究发现,北宋末年的宗教乱象与末世情绪密切相关。宣和年间,方腊起义、金兵南下的阴影笼罩,民间对"弥勒下世"的期待空前强烈。这种社会心理为法空之流的出现提供了肥沃土壤。

二、弥勒外衣:精心编织的欲望陷阱

二、弥勒外衣:精心编织的欲望陷阱法空的犯罪手法极具欺骗性。他充分利用了北宋末年特殊的宗教氛围,将密宗"双修"理论与民间弥勒信仰巧妙结合,打造出一套完整的骗术体系。

《大宋宣和遗事》记载了法空的典型作案手法:每逢朔望之夜,他会在庵内密室举行"弥勒法会"。参与者需先饮"甘露水"(实为掺入致幻药物的圣水),待意识模糊后,法空便以"阴阳双修可证菩提"为名,行淫乱之实。

这个精心设计的骗局有几个关键环节:首先,法空通过蔡京府中的家奴蔡安,将目标锁定在富商妻妾、失意官眷等群体。这些女性或为求子,或为排遣寂寞,最容易落入陷阱。其次,他特意选择在大相国寺的佛事活动期间作案,利用寺内钟声掩盖密室的动静。

2018年开封宋代遗址考古中,在大相国寺东侧发现一处地下密室遗址。室内不仅出土了宋代淫具,还发现了大量刻有"弥勒下生"字样的铜牌。这与文献记载相互印证,证实了法空犯罪活动的真实性。

更令人震惊的是法空建立的严密组织体系。他将信徒分为"上根""中根""下根"三等,只有缴纳百贯以上"供养"的"上根"信徒,才有资格参加"双修法会"。现代考古发现的账本残片显示,法空通过这种方式敛财数万贯,相当于当时一个上县的年财政收入。

三、权贵阴影:蔡京家奴的保护伞

三、权贵阴影:蔡京家奴的保护伞法空能够长期逍遥法外,与其背后的保护伞密不可分。蔡京府中的大管家蔡安,成为连接这个犯罪网络与权贵阶层的关键纽带。

蔡安作为当朝太师的首席家奴,实际权力不亚于普通官员。他不仅为法空引荐贵妇,更利用蔡京的权势为其打点各方关系。据《宋史》记载,宣和年间蔡京虽已第四次致仕,但其党羽仍遍布朝野,形成庞大的"蔡党"网络。

这个细节在《大宋宣和遗事》中有隐晦提及:"庵主结交权贵门下,声势颇张"。现代研究发现,北宋末年权贵家奴干预司法的现象十分普遍。开封府衙役在初期调查时屡屡受阻,正是蔡安在暗中作祟。

法空与蔡安的勾结堪称互利共赢:法空需要政治保护,蔡安则既获取经济利益,又通过这些特殊聚会笼络关系、收集把柄。这种政教商相互勾连的模式,正是北宋末年腐败政治的典型写照。

四、雷霆执法:聂山的铁腕整治

四、雷霆执法:聂山的铁腕整治案件的突破口出现在宣和四年(1122)春。新任开封府尹聂山到任,这个以"刚直敢言"著称的官员,在查阅旧案时发现多起与慈云精舍相关的蹊跷报案。

时任开封府尹相当于现在的北京市市长兼公安局局长,具有极大的司法权力。聂山采取明暗结合的策略:明面上继续日常政务,暗地里派遣精干衙役伪装成南方富商,通过蔡安引荐混入法空的核心圈子。

关键证据的获取极具戏剧性。一名年轻衙役假称要为母亲做法事,向法空捐献二百贯钱后获准参加"秘法"。在夜间的"双修"仪式上,他暗中记录下全过程,更取得了法空亲笔所书的"双修要诀"。

现代笔迹鉴定技术虽不可用,但宋代的文书核对技术已相当成熟。聂山将取得的证据与法空平日所写经文比对,确认系同一人所为。与此同时,对庵内人员的秘密调查也取得进展:有受害妇女在家人鼓励下站出来作证。

五、佛门肃清:宋代法律对"妖教"的惩处

五、佛门肃清:宋代法律对"妖教"的惩处宣和四年三月,聂山亲率三百名开封府衙役突袭慈云精舍。当时法空正在举行每月一次的"大法会",现场擒获涉案人员四十余人,搜出淫具、迷药及往来书信若干。

按《宋刑统》规定:"诸造妖书妖言者,绞;传用以惑众者,亦如之。"但法空案件的特殊性在于:首先,他利用宗教场所作案,属于"污秽佛门";其次,涉及权贵家奴,政治敏感度高;最重要的是,"男女双修"触犯了儒家伦理底线。

聂山在奏折中特别强调:"假托弥勒,男女混杂,秽乱淫奢,实为妖教。"这个定性得到宋徽宗认可,最终判处法空杖刑处死。选择杖毙而非斩首,体现了对此类"伤风败俗"案件的特殊惩处方式——要让罪犯在痛苦中慢慢死去,以儆效尤。

行刑那日,开封府衙前人山人海。当刑杖落下的瞬间,围观民众的惊呼与叫好声此起彼伏。特别具有象征意义的是,慈云精舍被彻底拆毁,原址立碑刻写"禁妖教碑"。参与此案的蔡安虽因蔡京庇护保住性命,但仍被流放荆南,其他从犯分别被判流放岭南等地。