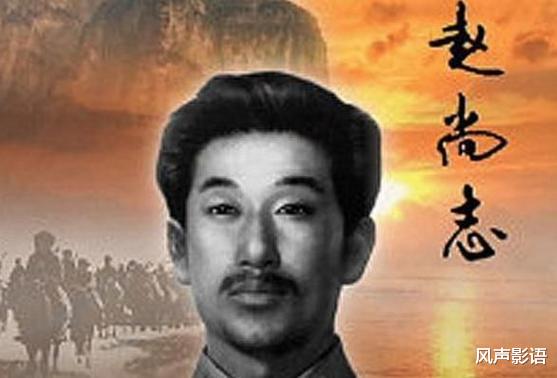

赵尚志:信仰之光,不灭之魂

在中国抗日战争的英雄谱中,赵尚志的名字熠熠生辉。这位让日军闻风丧胆的抗日名将,曾被悬赏“一两骨头一两金,一两肉得一两银”。然而,在他辉煌战绩的背后,却是一段充满委屈与坚韧的人生历程——两次被开除党籍,直至牺牲都未能恢复身份。

初露锋芒与第一次挫折

1942年的东北,大部分土地已沦陷在日军的铁蹄之下。这时,24岁的赵尚志被任命为满洲省委军委书记,专职负责军事工作。作为黄埔四期毕业生,他可谓专业对口。但赵尚志不甘于只在后方指挥,他再三要求前往抗战一线,最终被派往张甲洲领导的巴彦游击队。

赵尚志是纯粹的军事天才,与张甲洲形成强强联合。在他们的带领下,队伍迅速壮大,于1932年11月升级为红军第36军江北独立师。他们转战各地,攻打县城、火车站,横扫北大荒,让刚站稳脚跟的日军措手不及。

然而,日军调集重兵围剿,在敌人的钢铁洪流面前,独立师损失惨重。赵尚志秘密返回哈尔滨,准备向省委汇报情况。不料,当时省委中有负责人对他心存偏见,将失败责任全部推到他一人身上,并开除了他的党籍。

对于一个真正的革命者而言,党籍比生命更加珍贵。这个处分无异于政治生命的死亡。然而赵尚志并没有消沉,他的抗日意志反而更加坚定。他说:“没了党籍,我就不能打鬼子了吗?”

重振旗鼓与辉煌战绩

在明白人的帮助下,赵尚志被安排从事群众工作。但他心系前线,主动要求前往宾县等地重新组建队伍。令人惊叹的是,他从一个马夫做起,一步一步地拉起了后来威震东北的抗日第三军。

在最鼎盛时期,这支队伍发展到六千多人,打得日军闻风丧胆。“小小的满洲国,大大的赵尚志”——这句顺口溜正是对他战功的最好印证。

1935年春天,转机终于来临。原来错误处理他的省委领导被调离,新领导重新调查后,确认1933年的处分完全是个错误。考虑到赵尚志在被开除党籍后,不仅没有做任何对不起党的事情,反而更加拼命抗日,组织决定正式恢复他的党籍。

二次打击与终极考验

然而,历史的剧本往往比小说更加残酷。赵尚志恢复党籍仅五年后,更沉重的打击接踵而至——他被“永远开除党籍”。

这一处分的根源在于当时特殊的领导体制。中央红军长征后,东北党组织由远在莫斯科的中共代表团领导。代表团的负责人王明从未亲临东北抗日前线,却在1935年发出一封“六三指示信”,对东北抗联工作提出许多不切实际的指导。

其中“吸收一切愿意参加武装反日的分子”这一条,在赵尚志看来极其危险。他在实战中深知,当时东北除了共产党领导的队伍外,还有各种土匪、山林队,这些人朝秦暮楚,反复无常。赵尚志麾下就曾有收编的土匪师长企图分裂队伍,造成巨大损失。

出于对队伍安危的责任感,赵尚志多次公开表示反对。不料,这却被扣上“反对王明同志就是反对党中央”的帽子。恰在此时,关东军实施反间计,派汉奸散布谣言称赵尚志密谋捕杀省委领导。在通信不便的情况下,上级未加仔细调查就相信了谣言,做出了“永远开除党籍”的决定。

而此刻的赵尚志正在苏联开会,对自己的“政治死刑”毫不知情。

英雄末路与历史昭雪

虽然后来省委去掉了“永远”二字,但赵尚志仍被开除党籍,职务一撸到底,成为边缘人。直到1941年10月,他才被允许带着五个人秘密返回东北,试图重新组建队伍。

命运的残酷在于,他回国后发展的三个人中,竟有两个早已是汉奸。最终,赵尚志倒在了这两个民族败类的黑枪之下。他牺牲时,胸前流淌着热血,心里装着对这片土地最深沉的爱,身份上却依然背负着被开除党籍的处分。

这一遗憾持续了整整40年。直到1982年,在党的十一届三中全会后,组织才彻底为他平反昭雪,恢复了他的党籍和所有名誉。

信仰的力量

回顾赵尚志将军的一生,我们不禁要问:是什么支撑他在承受如此巨大的不公后,依然矢志不渝,直至为国捐躯?

答案就是信仰。他不是为了一个身份、一个名分而战,而是为了脚下这片土地,为了四万万同胞不受欺辱而战。他的信仰超越了个人的荣辱得失,融入了民族救亡的宏大叙事中。

今天,我们怀念赵尚志,不仅是怀念一位战术高超的抗日名将,更是致敬一位在极致黑暗中,依然凭着一腔孤勇和纯粹信仰燃烧自己、照亮山河的真正英雄。他的骨头何止值一两金,他的精神更是无价之宝,永远激励着后人砥砺前行。