喜欢看山水画的朋友会发现,传统山水画中立轴作品往往采用深远法构图。所谓“深远法”,就是“自山前窥山后”。看到这里,有人也许会好奇。前面一座山,后面一座山,应该是前面的挡住了后面的,如何体现深远呢?产生这种好奇,已经处于焦点透视的思维之中。传统山水画没有焦点透视,前面的山也就挡不住后面的山了。

不遵循焦点透视,却遵循近大远小的基本透视规律,这就产生了矛盾啊!别着急,古人有办法解决,古人一开始就明确了山水画的定义,描绘心中的自然景色。眼睛看到的景色的确会出现前面挡住后面,心中感受到的景色依然可以一览无余。明白了这一点,就知道古人在构图时考虑的是时空,而不是单纯的立体空间。

王时敏 秋山静读

也许有人还会反驳,古人画心中的山水为什么还让人觉得真实可信呢?画心中所想和画眼中所见并不矛盾,就像时空和空间也不是对立关系。古人画山水需要观察写生,不断训练,才能把完美的作品呈现在世人眼前。

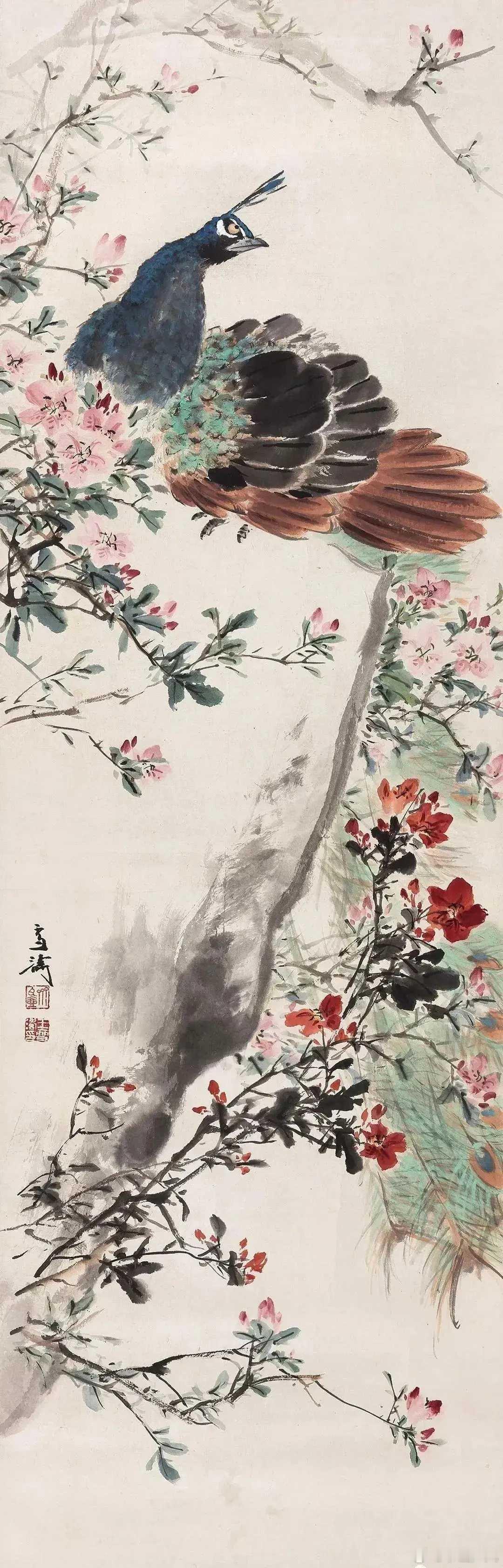

《秋山静读》是清代画家王时敏的作品,采用枯笔淡墨描绘江南秋天的清冷山水。王时敏曾经拜入董其昌门下学习绘画技法,在笔墨处理上很像董其昌的风格。比如董其昌画苔点,喜欢用相同的笔法,相同的墨色,体现内在的节奏韵律。看似规律的点,产生了律动,让画中出现动与静的对比关系。董其昌用披麻皴画山水,喜欢把线条画得足够密,有时线与线还会产生交搭,王时敏也是这么画,让山石显得厚重苍润。

王时敏 秋山静读 局部

一幅画能够呈现出静谧深远的味道和笔墨、构图都有关系。《秋山静读》用墨偏淡,看上去有一种灰蒙蒙的效果。画中山水景色处于虚实之间,容易激发欣赏者的想象力。淡墨和留白继续产生虚实对比,让画面显得并不死板。

虚实对比可以营造出一种梦幻的感觉。若隐若现,似与不似,让人很容易爱上这种似真似幻的感觉。细密的披麻皴,枯淡的墨色,因虚淡产生静谧。王时敏在画中表达了“澄怀观道”的审美追求。只有内心沉静下来,才能体会到山水间的大美。

王时敏 秋山静读 局部

构图上的开合、疏密加强了画面的纵深感。画面前景是平冈景色,一道河水把画面划分成两部分。在寻访河流源头的过程中,画面到了中景空间。这时就会发现,整个中景是很大的横向条状空间,把分成两部分的画面整合起来。

有分有合,有动有静,空间有了深度。在表现远景的时候,并没有在空间层次上特意“拉伸”,而是在笔墨处理上采用了晕染的方法。这样一来,笔墨构图统一起来,共同为画面的纵深感服务。画中呈现出静谧深远,让人成为自然山水的一部分。

王时敏 秋山静读 局部

你喜欢王时敏画的《秋山静读》吗?如果你看到这幅画能够内心放松下来,不再去想各种烦恼,那就说明你感受到了。