《经典正考》十五、《汉志·方技略》医经七家之流变

——“医经”内、外之含义!

班固《汉志·方技略》记载的医经七家,即《黄帝内经》十八卷,《外经》三十七卷;《扁鹊内经》九卷,《外经》十二卷;《白氏内经》三十八卷,《外经》三十六卷;《旁篇》二十五卷。惜只有《黄帝内经》一家传世(金栋按:今本《黄帝内经》非《汉志·方技略》所载“《黄帝内经》十八卷”,见附文),余皆亡佚。为什么医经七家中扁鹊学派、白氏学派这些书籍内容,佚失得这么干净,一点也没有保留下来?

廖育群先生《重构秦汉医学图像》认为,“各种医经的内容有可能被吸收到实际上是成书于其后的《素问》《灵枢》和《难经》中”,廖氏考证的这个结论是可信的。也就是说,扁鹊学派、白氏学派的这些书籍内容,已经融入了其后的《素问》《灵枢》和《难经》这些著作之中。但是已很难分清哪些是黄帝、哪些是扁鹊、哪些是白氏的内容了。如

1、以晋·王叔和《脉经·卷五》为例,本卷共五篇内容,其中有四篇是记载“扁鹊脉法”的。这些内容应该是王叔和当时所见到的另外传本的有关扁鹊学派的内容。在对看《脉经·卷五·扁鹊诊诸反逆死脉要诀第五》与《素问·大奇论》,则会发现其内容完全一样,而且与《难经·二十一难》亦有某些相似语句。这又说明了什么呢?廖氏认为“只有一种可能,即今本《黄帝内经》是在删去扁鹊之名的基础上,吸收了扁鹊著作的内容”。

2、《脉经·卷五·扁鹊阴阳脉法第二》与《难经·七难》所论三阴三阳脉某些内容相合,《难经·七难》“经言”,疑指《扁鹊阴阳脉法》。

这也就是说,在王叔和著书时还能见到扁鹊的脉学著作,至少是可以从其他著作中区别出哪些文字是来源于扁鹊。而根据《脉经》的记载,反求于今本《黄帝内经》,则发现《脉经》中所载“扁鹊脉学”的一些内容的确存在其中;同时也存在于《难经》之中。那么,应该如何看待这些文献记载间的源流关系呢?我以为完全可以排除王叔和从《素问》《灵枢》《难经》中截取某些文字而冠之以扁鹊之名、称其为“扁鹊脉法”的可能。因为按照王叔和的治学方法与《脉经》中的其他内容看,如果这些文字是取自《素问》《灵枢》《难经》这三部著作,他一定会实事求是地标示其来源,而不会也不必弄虚作假称其为“扁鹊脉法”。这也就是说,王叔和确实看到“扁鹊脉法”的原始资料了,否则他不可能将这些已见于《素问》《灵枢》和《难经》中的内容剔出,而明确指出其为“扁鹊脉法”——因为在这些书中均已无扁鹊之名,所以即便王叔和想这样做,亦根本无法办到。因此只有一种可能,即今本《黄帝内经》是在删去扁鹊之名的基础上,吸收了扁鹊著作的内容。(廖育群《重构秦汉医学图像》)

是否如廖氏所说“今本《黄帝内经》是在删去扁鹊之名的基础上,吸收了扁鹊著作的内容”呢?

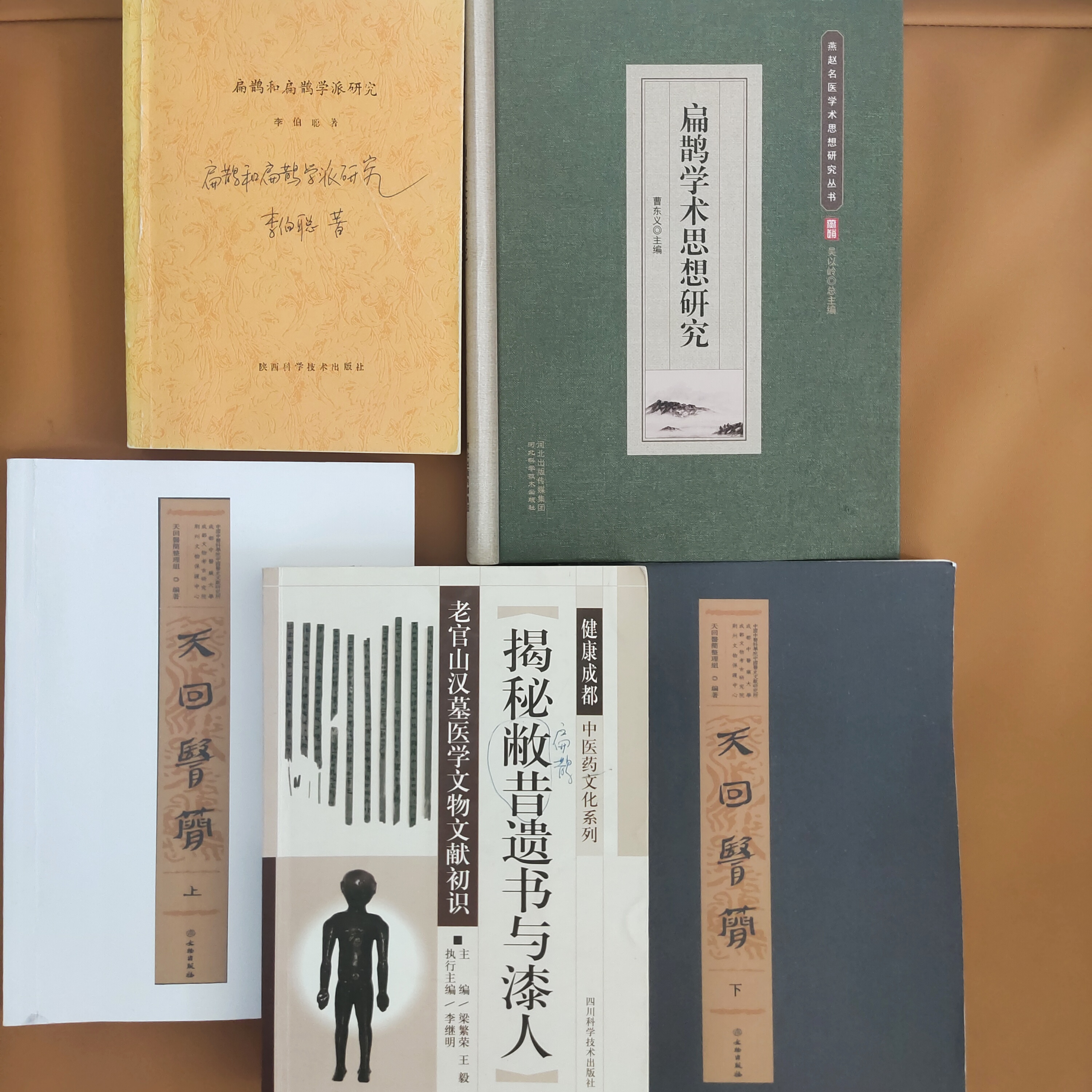

2012年成都市金牛区天回镇老官山汉墓医简的出土,可以说揭开迷雾见太阳,提供了了解中医学术发展史上战国神医扁鹊秦越人的新证据。详见第十六篇。

老官山汉墓出土的扁鹊学派医简《天回医简》的出现,则更加证明了廖氏所说的“可信性”,即“今本《黄帝内经》是在删去扁鹊之名的基础上,吸收了扁鹊著作的内容”,所以《天回医简》才有“今《素问》《灵枢》《难经》乃‘传训诂’之作”之说。所“传”的、所“训诂”的正是出土的扁鹊学派医简《天回医简》之内容。

以传世医学文献而言,扁鹊脉学、《扁鹊内、外经》,则散见于汉代的医学经典如《素问》《灵枢》《难经》这些书中了,而明确记载扁鹊脉学的则见于晋代王叔和《脉经》,唐代孙思邈《千金方》亦有引“扁鹊”之语的。

实际上,《汉志·方技略》医经七家著作之流变,已经散落融合到其后的、亦即今本《素问》《灵枢》《难经》,甚至《脉经》《中藏经》《千金方》等书中了。

要之,《汉志·方技略》医经七家内容,已融入其后的《素问》《灵枢》《难经》,甚至是《脉经》《中藏经》《千金方》这些经典之中了!

3、《汉志·方技略》“医经”内、外之含义

观天回镇老官山汉墓出土的扁鹊学派医简《天回医简》有《治六十病和齐汤法》——治疗各科疾病的“内服”药方,和《刺数》《犮理》等——治疗各科疾病的“外治”灸刺、砭刺、石法、犮法、熨帖等方法,并结合《史记·扁鹊传》之医事推测,《汉志·方技略》记载的《扁鹊内经》《扁鹊外经》分“内”“外”之含义,其“内”则指以药物内服为主的“内治法”而言;其“外”则指以灸刺、砭刺、石法、犮法、熨帖等为主的“外治法”而言。此亦可说明,《汉志·方技略》“医经”——《扁鹊内、外经》《黄帝内、外经》《白氏内、外经》分“内”“外”之义,其“内”则指内治法(内服药物)而言,其“外”则指外治法(灸刺、砭刺、石法、犮法、熨帖等)而言。

或有人认为,今本《素问》《灵枢》中只有内服的“十三方”,“医经”之“内”怎么会是“内治法”呢?殊不知,以内服为主的各种药方,已分列在《汉志·方技略》“经方”之中了。如“经方”有《泰始黄帝扁鹊俞拊方》二十三卷,惜已亡佚。

梁繁荣、王毅主编《揭秘敝昔遗书与漆人》说:

“老官山医简的出土,将其内容与传世中医经典《内经》《伤寒》等略做比对,即可发现其中有许多相似的内容,诸如望诊与脉诊、经脉与循行、针灸与刺法、疾病的原理、方剂与配伍等。可以说,老官山出土的9种成书于战国晚期的扁鹊及其弟子的著作,是中医理论与临床的源头性文献,是今本《内经》《伤寒》等中医经典的直接来源之一。”

传统观点认为,“医经”分内、外卷并无深意,如

丹波元简《素问识》说:

“内外,犹《韩诗》内外传、《春秋》内外传、《庄子》内外篇、《韩非》内外储说,相对名之焉尔,不必有深意。而吴昆、王九达并云:‘五内阴阳谓之内。’张介宾云:‘内者,生命之道。’杨珣云:‘内者,深奥也。’方以智云:‘岐黄曰《内经》,言身内也。’(《通雅》)然则其《外经》者,载身外之事,其言不深奥者与?既收诸‘医经’中,则诸家之说,不可从也。”

以出土的《天回医简》,即《扁鹊内、外经》之“内”“外”而言,丹波氏所说非当。

要之,以出土的扁鹊学派典籍《天回医简》推测,《汉志·方技略》“医经”——《扁鹊内、外经》《黄帝内、外经》《白氏内、外经》分“内”“外”之义,其内则指内治法(内服药物)而言,其外则指外治法(灸刺、砭刺、石法、犮法、熨帖等)而言。

附:两部被误读、被错指二千年来的东汉医经《素问》和《灵枢》

金栋按:“辨章学术,考镜源流”,以知其所以然!

据《正说内经》《医经钩考》《经典正考》等考证,今通行本《黄帝内经》不是《汉志·方技略》所记载的“《黄帝内经》十八卷”,而是由两部独立的医学巨典组成,即《黄帝素问》与《黄帝针经》(《九卷》《灵枢》)。两书之名皆首见于《隋书·经籍志·医方》,两书约皆编纂成书于东汉(或以后)时期。“黄帝”二字是托名,而“托之古人,以自尊其道也……名托古人,事皆乌有”(余嘉锡《古书通例》)。

东汉医圣张仲景《伤寒杂病论·序》、魏晋太医令王叔和《脉经》及唐代大医孙思邈《千金要方·大医习业》等则不认为《素问》和《灵枢》就是《黄帝内经》。感兴趣者,可参看相关原著。

今通行本《黄帝内经》包括《素问》和《灵枢》两本书,乃由晋代皇甫谧《甲乙经·序》错指,后唐代王冰次注《素问》时承袭之,从而成为正统及权威说法,流传至今。殊不知,此等乃传统之误读、之错指也!

又,今通行本《黄帝素问》,简称《素问》,全称《重广补注黄帝内经素问》,乃由唐代王冰次注、宋臣林亿等《新校正》者。而今通行本《黄帝针经》,则为宋代锦官史崧所献之家藏旧本《灵枢经》也。