在太行山南麓的晋城阳城,阳陵村的炊烟里藏着一座跨越千年的古寺——寿圣寺。当晨钟暮鼓掠过十级琉璃塔的飞檐,那些被岁月淬炼的黄、绿、蓝、紫琉璃构件,正以历经六百年不褪的色泽,讲述着从后唐到明清的信仰传奇与匠人史诗。这座国保单位里,藏着中国琉璃艺术的巅峰之作,也封存着晋地古建的时空密码。

寿圣寺的前世今生,恰似一部跌宕的传奇小说。其始建可追溯至后唐时期,最初以"福庆院"之名庇佑一方。宋代那场毁于真宗年间的大火,曾让这座古刹化为灰烬,却也孕育了重生的契机——天禧年间,僧人法澄携弟子化缘重建,寺院得以在废墟上重新崛起,更名"泗州院",香火再度鼎盛。至北宋治平四年,宋英宗赵曙亲赐"寿圣禅院"匾额,这座寺院正式跻身皇家认可的名刹之列,成为泽州大地的信仰地标。

明万历三十六年(1608年)的那场重建,堪称寿圣寺的命运转折点。时任泽州知州的某位官员,或许是被寺院的历史底蕴所打动,决定对其进行大规模修缮。正是在这次工程中,那座日后震撼世人的琉璃塔拔地而起,成为寺院的灵魂所在。而寺院的屡次重修,恰似接力赛般,将不同时代的建筑技艺与审美情趣层层叠加:后唐的古朴、北宋的典雅、明代的华丽、清代的精巧,都在这座二进院落中留下了清晰的印记。

最令人称奇的是寺内遗存的宋碑与经幢。那通宋代石碑虽已字迹斑驳,却清晰记载着"法澄重建泗州院"的壮举,碑首雕刻的缠枝牡丹纹,花瓣间的露珠仿佛还凝结着宋代匠人指尖的温度;而那座八角形宋经幢,幢身刻满《佛顶尊胜陀罗尼经》,每一个梵文符号都经过精心打磨,在阳光下投射出神秘的光影,仿佛在诉说着千年前僧人们夜以继日刻经的虔诚。

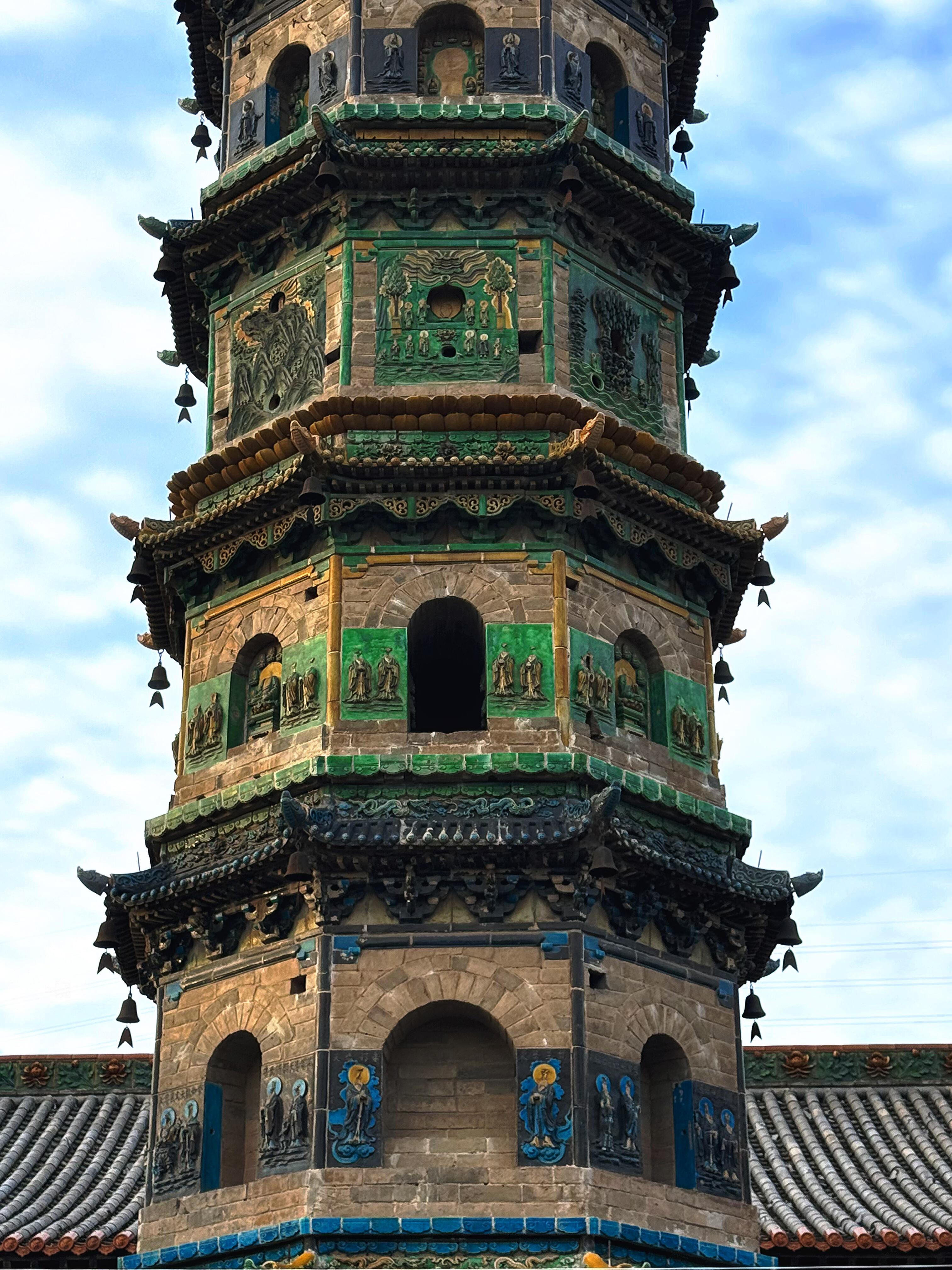

穿过前殿斑驳的门槛,最先攫住目光的便是那座傲立中轴线上的琉璃塔。这座高约27米的八角形楼阁式塔,宛如一支巨型毛笔,直插云霄,在晋东南的蓝天白云下勾勒出震撼人心的轮廓。其砂石须弥座上,浮雕的瑞兽花卉依然鲜活:雄狮踏球的鬃毛根根分明,牡丹花瓣的脉络清晰可辨,转角处的侏儒力士肌肉暴起,仿佛正用肩膀扛起整座塔身,他们扭曲的面容与青筋暴起的手臂,将元代雕刻的粗犷风格展现得淋漓尽致。

塔身的琉璃装饰堪称明代艺术的百科全书。十层塔身,每层都是一个独立的主题世界:一层的伽蓝护法怒目圆睁,铠甲上的鳞片以蓝绿两色渐变,仿佛在阳光下泛着金属的冷光;三层的"二十四诸天"姿态各异,摩利支天乘猪而行的俏皮,辩才天手持经卷的文雅,都在琉璃的方寸之间鲜活呈现;七层的"释迦说法图"中,佛陀结跏趺坐于莲花座,衣褶如流水般倾泻而下,弟子阿难的谦恭、迦叶的沧桑,甚至连飞天散花时飘落的花瓣轨迹,都被匠人以琉璃的不同釉色精准捕捉。

最妙的是塔身的"微缩景观":五层的"五台山图"中,黛螺顶、显通寺等建筑以毫米级精度复刻,连寺前的石狮子都能看到卷曲的鬃毛;九层的"须弥山"上,日月星辰、山川河流层层叠叠,山间的修行者或坐禅或采药,细节之丰富堪比《清明上河图》。而塔顶的琉璃宝瓶,在夕阳下折射出七彩光晕,当地百姓传说,每逢雨后初霁,塔尖会出现"佛光",那是佛陀显灵的征兆。

塔内的构造同样暗藏玄机。沿着狭窄的木梯盘旋而上,每一层的藻井都以琉璃拼出不同的吉祥图案:一层是"八卦图",二层是"暗八仙",三层是"五毒避邪",直至顶层的"万字符",形成一套完整的道教与佛教符号系统。当阳光透过每层的拱形窗洞斜射进来,琉璃构件的反光在墙壁上投射出流动的光斑,宛如置身于光之迷宫,让人不得不惊叹明代匠人的空间想象力。

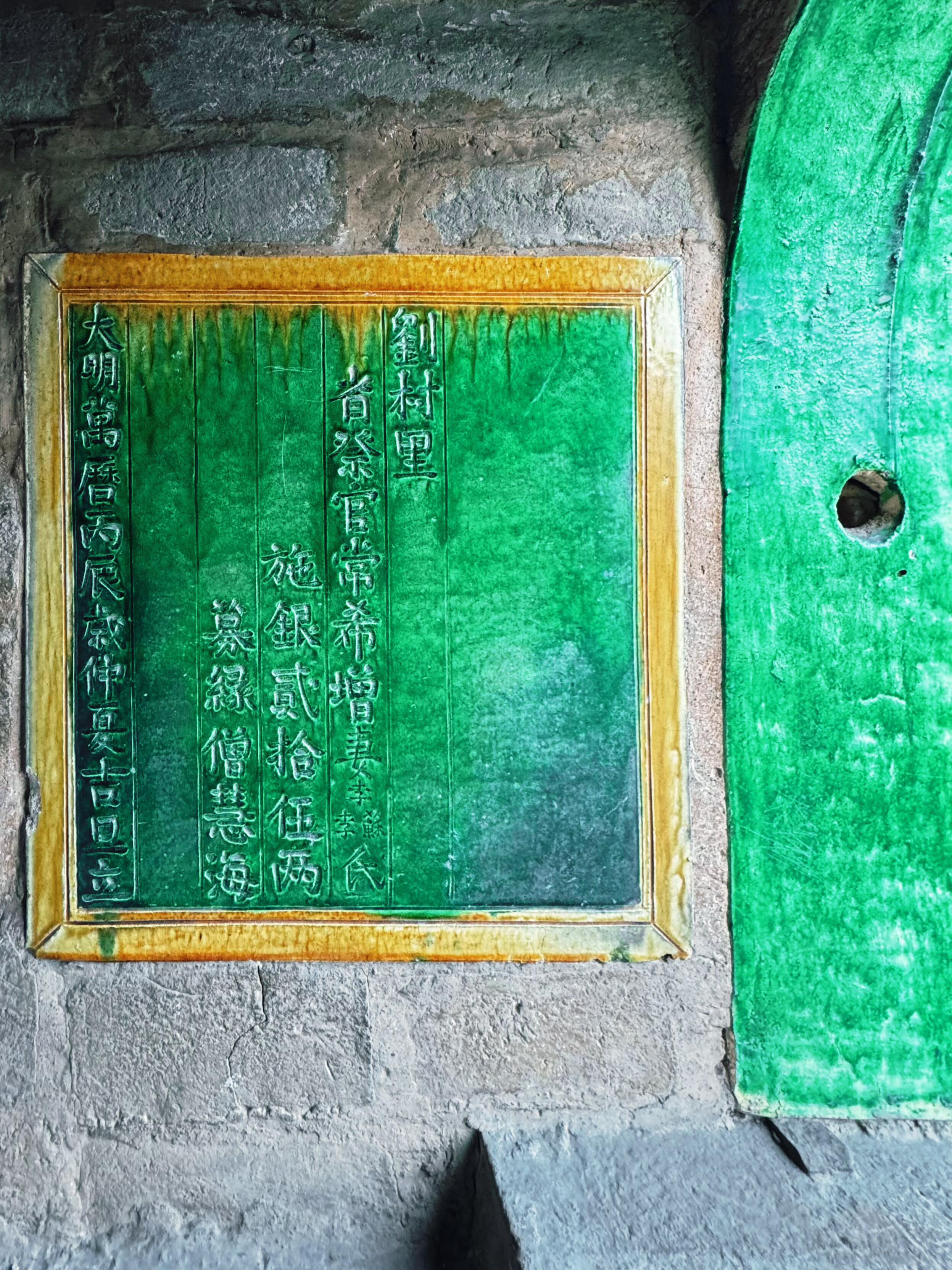

琉璃塔门洞内的那块琉璃题记,堪称解开艺术密码的钥匙。"大明萬曆三十七年五月二十二日陽城琉璃匠人喬永豐男喬常飛喬常遠",短短一行字,揭开了一个传奇匠人家族的面纱。乔永丰,这位明代阳城琉璃烧造的领军人物,或许未曾想到,他与两个儿子合力打造的这座琉璃塔,会成为中国古建史上的不朽丰碑。

阳城琉璃素以"色正、质坚、釉亮"闻名,乔氏家族更是其中翘楚。他们掌握着独特的"二次烧造法":先以黄土、石英砂、长石等原料塑形,经1200℃高温烧成素胎,再施以自配的矿物釉料(黄釉用石黄,绿釉用铜矿石,蓝釉用钴土矿),入窑800℃低温釉烧,最终形成色泽温润、永不褪色的琉璃构件。这种工艺使得寿圣寺琉璃塔历经六百年风雨,至今仍鲜艳如初,成为研究明代琉璃配方的"活标本"。

在乔氏家族的工坊里,曾流传着"三不烧"的规矩:心不静不烧、天不晴不烧、釉不配不烧。这种近乎苛刻的匠人精神,在塔身的细节中随处可见。比如斗栱上的"龙头耍头",龙嘴微张露出的三颗牙齿,每一颗都经过三次修胎、两次施釉,确保在不同光线下呈现出"闭嘴藏威、张口纳福"的视觉效果;再如瓦当上的"寿"字纹,笔画的粗细误差不超过0.5毫米,这种极致的精准度,源自乔常飞独创的"竹片刮釉法"——用老竹片削成的刮刀,在釉料未干时进行微调,方能成就如此毫厘不差的艺术效果。

今天的寿圣寺,正以全新的姿态与世界对话。2020年,一场名为"琉璃·时光"的沉浸式光影展在此举办,3D投影技术将塔身的琉璃浮雕转化为动态画面:伽蓝护法的铠甲泛起金属光泽,飞天的飘带在夜空中舒展,甚至连侏儒力士脚下的祥云都开始翻涌。当《千里江山图》的青绿山水与塔身的蓝绿琉璃交相辉映,古老的艺术在科技的加持下焕发新生,吸引了无数年轻人慕名而来。

而在琉璃塔的修缮现场,一群"95后"古建修复师正在延续乔氏家族的传奇。他们用X射线荧光光谱仪分析釉料成分,用3D打印技术复刻破损的琉璃构件,却依然遵循古法——调制釉料时,必须由老师傅亲自掌勺,按照"石黄七钱、铅粉三钱、铜花二分"的古方配比;烧制时,仍要在窑口摆放"窑神"牌位,点三炷香祈求烧制顺利。这种传统与现代的碰撞,在修复后的"二十四诸天"浮雕上尤为明显:新补的琉璃构件在光谱仪下与原件误差小于1%,但匠人手工雕刻的衣褶纹路,却比机器制品多了三分灵动。

站在寿圣寺的月台之上,听风穿过琉璃塔的檐角,发出细碎的清响。那些曾在明万历年间闪耀的琉璃构件,那些乔氏父子指尖摩挲过的纹路,那些千年间无数香客仰望过的浮屠,此刻都在夕阳中静静呼吸。这座琉璃塔早已超越了建筑的范畴,成为文明传承的基因链——它是匠人对极致的追求,是信仰对永恒的渴望,更是我们与历史对话的媒介。当我们学会在琉璃的璀璨中看见时光的纹路,便能在快与慢、新与旧的交织中,找到属于中华文明的精神原乡。