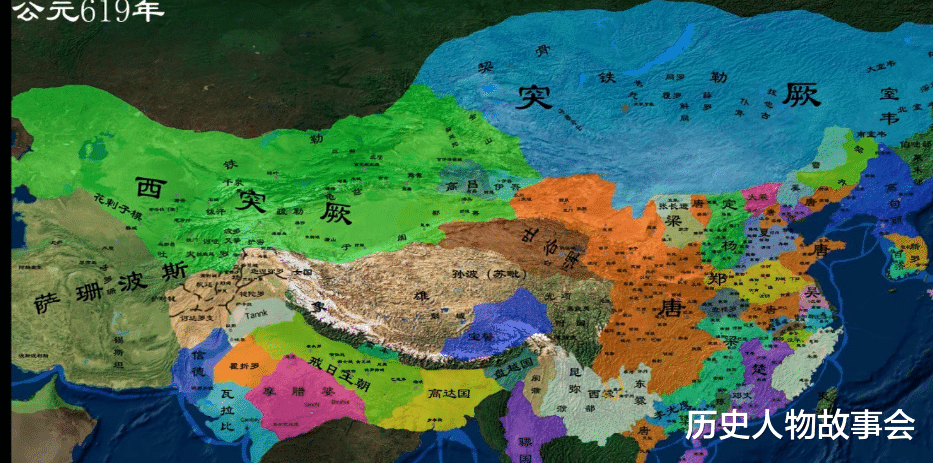

公元618年,隋朝大厦轰然崩塌,豪强并起,逐鹿中原。王世充占据洛阳,称郑帝王;窦建德在河北拥兵百万,建国号为夏。

在隋炀帝暴政后凋零疮痍中,窦建德以“自奉简素,不纳玩好”的形象在北方百姓心中占据特殊地位,被视为真正能涤荡旧尘、重整山河的希望。一时,夏郑联军之势强横无匹,仿佛历史的天平即将倾斜向这一新生的力量。

李唐初立,面对夏与郑两面强大压力,宛如两柄悬顶的巨剑。此时李世民毅然率军东进洛阳,却骤然陷入苦战泥潭——洛阳城垣坚固,王世充据城死守,唐军锐气被挫久围不克。正是这胶着之际,雄踞河北的窦建德,亲率十万精锐,携雷霆之势,意图一路南压击溃唐军。

历史的关键节点,已然悄然定格。

若夏唐结盟达成,王世充孤立无援的洛阳城必将迅速崩溃。然而窦建德拒绝了李世民部将郭孝恪的恳切劝和提议,这位草莽英雄内心笃信,天下争雄,强者为尊——既然兵盛马壮,此刻正是倾巢而出,将王李两军共同碾碎的最佳时机。

但当窦建德的十万大军如乌云般迫近虎牢关前,李世民却做出了令人惊愕的决断:亲率骁骑精锐向东出击。而且只带了三千余精骑,再加步卒后续接应,整个东进队伍仅仅数千人。唐军主力仍继续围困洛阳,以坚稳之态防止王世充趁势突围。

这场关乎王朝命运的孤军奔袭,竟是李世民对战略态势一次惊人的精确把握:扼住虎牢关,如同扎死了窦建德援军伸向洛阳王世充的咽喉。李世民此前的洛阳之围看似受阻,却早已为他预置好了关键战场位置。他仅以少量精锐部队火速占领了窦建德援军必须攻破的咽喉要地,彻底将其钳制于洛阳战场之外。

窦建德十万大军抵达,与据守虎牢关的李世民对峙,持续了数月之久。令人费解的是,他的庞大军队竟如陷入泥沼般无法动弹,粮草消耗日增,士气也逐渐下滑。夏军的窘境,源自其统帅一系列的关键判断失误。

第一大失误:决策迟缓,丧失主动权。

兵贵神速,李世民精兵疾行抢占虎牢关,而窦建德主力虽势众却行动迟缓。面对李世民这支千里袭营的孤军,窦建德并未即刻发起攻击。其精锐幽、涞精骑本应把握敌我疲弱时机,他却选择扎营持久对峙,彻底葬送了兵锋初至时唐方营垒未固的宝贵战机。

第二大失误:情报不明,形势误判。

窦建德大军一路势如破竹,轻松控制郑州、荥阳等地,却未探明唐军已控制虎牢关隘。待到阵前赫然面对李世民的守关军旗时,战略要隘已失,其地理优势已然易主。

第三大失误:后勤懈怠,命脉暴露。

窦建德于汜水东岸(今河南荥阳市汜水镇东)布下连环大营。然而他虽拥兵十万,后勤运输之命脉却如一丝毫无防备的血管——粮道北依黄河,疏于重兵警戒。李世民侦察得此软肋,当机立断,命大将王君廓率精锐一千余轻骑实施致命劫粮行动。夏军粮道被断,损失辎重无数,此致命一刀彻底摧毁了庞大军队的根基。

更为荒诞的是,就在大战爆发之际(《旧唐书》记载为五月乙未日),夏军帐中似乎浑然不觉大战将至,窦建德竟还召集大臣在营帐内商议“今欲进兵攻取虎牢?”仿佛大军尚未就位——情报混乱与组织调度之松散,已预示着战场指挥中枢陷入半瘫痪状态。

决战日的破晓,窦建德指挥十余万大军倾巢而出。自广武山至汜水之间,铺展延绵二十余里的军阵气势磅礴,军鼓声如同雷暴云层般震动大地。在窦建德看来,自己手握的不仅是远超敌人数倍的精锐,更是扭转乾坤、横扫天下的筹码。

然而,光声势大有用吗?

第四大失误:错误的地形选择。

面对窦建德排出的浩大阵势,李世民却异常冷静。他立于高处俯瞰全局,对将领点破此战关键:“窦贼起于山东,从未见过此等规模的决战阵仗。今日行军吵闹无序,军队列阵却深入险隘之地,实乃骄兵无智。我们只要按兵不动,他们列阵久了士兵自会饥渴疲劳,不战则气势自颓。那时再出击,必能破敌!”(自山东起兵,未见大敌。今度险而嚣,是无纪律,逼城而陈,有轻我心;我按兵不出,彼勇气自衰,陈久卒饥,势将自退,追而击之,无不克者。)这正是其战略判断中致命的地形错误——二十里长的密集军队被挤压在黄河与汜水之间的隘地之中,转身困难,调度维艰。士兵拥挤无法舒展,如无垠的人潮被锁闭于狭窄牢笼内。

第五大失误:临阵指挥僵硬无变。

随着日头西移,从清晨布阵完毕之后,夏军士卒暴露在盛夏的烈日下暴晒四个时辰(约八小时),精神疲惫、饥渴交加、阵列开始松动,争相取水阵脚混乱。

战机突现,蓄势已久的李世民立即下令总攻,战局真正爆发只在瞬息间。李世民亲率最精锐的“玄甲军”如尖刀刺向窦建德主旗方向。

令人惊诧的是,夏军如此庞大的兵力并未形成有力抵抗。史料清晰记载:“窦建德的大臣们正在他面前跪拜致礼”,其核心将领似乎陷入礼仪性的仪式中,未能快速反应应变指挥。夏王的指挥中枢瞬间崩塌(见《资治通鉴》)。同一时刻,唐军阵中“卷起巨大唐旗飘扬”,在远处黄河堤岸埋伏的骑兵望见主战场出击信号后,火速从后方冲击窦建德军阵。两面受袭之下,窦建德庞大的兵团顷刻崩溃——主旗倒伏、溃逃士兵如洪水一般,窦建德本人也受创坠马被俘。一场震撼天下的虎牢关之战,就这样如秋风扫落叶般在短时间内戛然结束。

败因总结:宿将窦建德非战之罪?窦建德的失败绝非偶然,其根源正在于他身为统帅深陷于五大决策失误之链:

战略误判,轻视敌情:严重低估李世民的战略魄力和应变能力。

地理不通,自限生路:轻率将庞大军队在虎牢关以东狭窄地区列下长达20里连绵营盘,失去战场机动能力。

后勤无序,自毁根基:未能有效保护补给线。

统帅僵化,指挥失效:决战当日临敌反应迟钝,统帅部陷入半瘫痪状态。

骄妄轻敌,埋下祸根:从最初拒绝结盟到选择全面决战,都源于其内心深处一股近乎膨胀自负的强大心理驱力。

《孙子兵法》开篇点醒:“知己知彼,百战不殆”。窦建德只知己之兵众,却未能摸透李世民智勇之下的杀机与战场谋局之玄机。

虎牢关一战,李世民三千破十万一战封神,而对窦建德来说,这不仅是其军事对弈的惨败,更映照出其作为割据群雄中决策智慧的致命局限。

参考资料:《旧唐书》等

评论列表