要不是沉默的荣耀这部剧火起来,很多人现在还只认识吴石朱枫聂曦,只记得刑场枪声和英雄名单,很少有人会往后多想一步,想起那个站在台北阴雨天里的小姑娘,十六岁,偷偷抹着眼泪,给军法局写了一封信,只为给父亲收个尸,她叫吴学成,

后来一辈子背着共谍家属这个标签,自己过得紧巴巴,晚年却把旧金山那套房子卖了,钱全部用来给孩子读书,自己一件衣服能穿三十年,舍不得买新鞋,结果最后那点积蓄,全给了不认识的学生,这种人算不算沉默的荣耀。

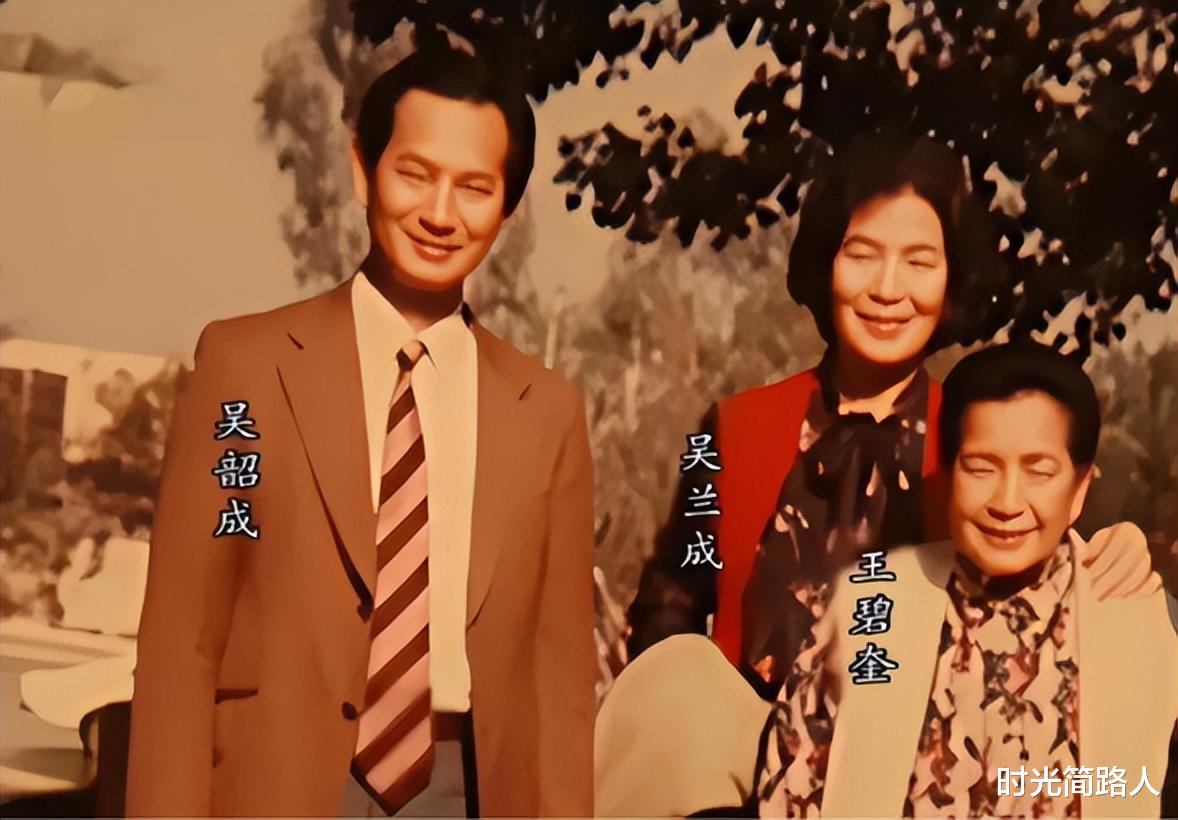

吴学成修复后的照片

一九五零年的信,十六岁的字,一生的分界线时间往回拎,到一九五零年的台北,天总是灰的,地面是潮的,雨一阵一阵,衣服晾了老半天都干不了,那年她十六岁,在族谱上写得端端正正,现实里就是个每天有人接送的千金小姐,

吴公馆里,出门前门口有车等着,家里有保姆帮着端茶倒水,父亲是军中儒将,会打仗,也会在灯下教孩子写字,一撇一捺拉得很直,说字要立得住,人也得立得住。

这种生活表面安稳,可其实暗流早就来了,隐蔽战线的交通员朱枫,以将军夫人的朋友这个身份出入吴家,客客气气,笑容也挺好看,吴夫人都没多想,她却总觉得这位阿姨不太一样,

说不上来哪里怪,就是那种直觉,她不闹腾,也不去跟谁告状,只是悄悄记着,朱枫什么时候来,和父亲说话的时候声音是不是压低了,躲开谁,站在哪个角落。

引用影视《沉默的荣耀》吕晨悦的剧照

父亲去香港前,只把她叫到一边,简简单单一句话,照顾好妈妈,还有弟弟,这话以前可能听着像随口一说,这一次不太一样,她心里有点不踏实,

只是当时也说不清哪里不对,等后面事情一下子全塌下来,她才明白,那句照顾好,等于把一整家的担子,直接放她肩上。

没过多久,形势彻底变了,父亲被捕,消息封得死死的,连家里人都不知道人在哪,被关在哪,外面只剩下各种谣言在乱飞,

有天早上,她照例去街口买报纸,随手翻开一页,眼睛突然就卡住了,那行字很短,吴石因案于本月十日执行枪决,纸是冷的,字也是冷的,她整个人在雨里愣了好一会儿,报纸都被雨点砸湿了。

回去以后,更狠的还在后面,吴公馆被查抄一空,东西搬得干干净净,母亲也被抓进去,家门口一下子变成别人家,她拉着七岁的弟弟,被人推搡着赶到街上,身后是粗暴的吆喝声,还有乱七八糟的脚步声,

这是80年代老台北街景

弟弟冻得发抖,抓着她衣角说阿姐我饿,我想爸爸,她喉咙里全是哭意,可就是哭不出来,嘴唇咬得发白,心里只剩下一个念头,得先想办法,那一刻你几乎能看见,一个孩子在原地一下子就长大了,眼泪得往回咽,腿却得往前迈。

《殓父书》,先把眼泪按住,先把字写端正她想的第一个办法,说老实话挺不“戏剧性”的,不是冲进哪扇大门去吵,也不是拉着谁的衣袖喊冤,而是特别朴素的一件事,给父亲找个能安稳躺着的地方,

别让遗体就那样扔在不知道哪块荒地,她跑去街边小摊那儿,跟摊主借了一张皱皱巴巴的纸,纸角卷起来了,摊主看她眼眶红红的,也没多问,只是推了支笔过来。

她坐下的时候,手其实是抖的,心里翻腾得厉害,有那么几秒钟,大脑是空的,可笔尖一落到纸上,字就顺下来了,

窃阅报载民父吴石因案于本月十日执行处决,祸深难重哀痛曷极,惟念民父已受极刑处分,民以父女恩义深情难忍遗体任听暴弃,拟恳恩准将民父遗体归民认领殓葬,俾免暴骨藉慰子心,临书涕恸伏候批裁,谨呈国防部军法局,民吴学成泪呈。

吴石将军女儿吴学成《殓父书》

这段话你现在看着,可能有点生涩,全是文言的腔调,可把背景一放,整个味道就变了,一个十六岁刚被赶出家门的姑娘,在父亲被处决的消息刚砸到头上那天,写出这么一封请尸的信,

后来有人看到原件,说那一页纸上,一笔一画全是行楷,字不大不小,站得稳稳当当,没一处涂改,没有那种乱擦乱画的痕迹,也没有撕了重写的折痕。

你要换个人,可能早就写花了,或者干脆写不下去,她却把所有要哭的眼泪,压在那几个词里,祸深难重,哀痛曷极,涕恸,这些词其实挺古旧的,可她用得很克制,没有嚎,没有骂人,连为父翻案都没提一句,

只抓住一件事,别让骨头暴露在外边,给个殓葬的机会就行,真正的教养,有时候真不是平时说话有多斯文,而是这种时候还能不失礼数,不丢体面。

后来有书法研究者专门谈过这封殓父书,说这东西是实用文本,不是摆着好看的字帖,可你要细看,它确实有那种骨头里的劲儿,字不浮,也不软,有人甚至拿它跟兰亭序祭侄文稿寒食帖这些名帖相比,

说当然级别不一样,但同一条路数,都是即兴写下来的,情绪到顶点,手却不乱,一句话总结,就是先把眼泪按住,先把字写端正,这既是她对父亲的最后一次“立正”,也是她人生的分界线。

第二天,她一个人拿着那封信,走了好几公里,去了国防部军法局门口,门口的士兵看她一身单薄,眼睛肿得很厉害,本来伸手要拦,结果低头一看,她握着信的手都出汗了,纸边一圈全是湿的,犹豫了一下,还是把信收了,

有些事就得碰这种小小的心软,几天后,有人来传话,说你父亲骨灰送去善导寺了,可以去认领,条件是不能办丧,不许声张,她当时的想法很简单,行,先去看,再想后面。

她可能真没想到,这个“暂存”会拖四十一年,她十六岁写下这封信,五十几岁才算把这个尾收上,时间在别人身上,是一串年份,在她身上,是四十多年打工养家踩缝纫机,和一天一天往里存下去的那口气。

从将门千金,到街头擦鞋缝衣的姐姐信写完了,回信也来了,可日子不会因为这事就突然变好,母亲还在狱里,吴公馆已经变成别人的房子,她和弟弟成了什么户口也说不清的边缘人,只能拉着行李去投奔族叔吴荫先,

推门进去,是潮湿的味道,还有一股墨香,那是成摞的旧书,她没有坐等别人哄,也不闹,随手拿起针线,把床边那堆破衣服一件件摊开来缝。

白天,她去皮鞋店打工,坐在门口帮人擦鞋,抹了一遍又一遍,鞋油味呛得眼睛难受,可她也习惯了,后来又进纺织厂,当那种站一整天的女工,脚下踩缝纫机,脚背酸得像灌了铅,手指被针扎破,

一开始还疼得倒吸凉气,久了也就皱皱眉,随便擦擦继续干,晚上回到小房间,点一盏昏昏黄黄的小灯,弟弟坐在桌子这头,她坐那头,拿旧课本教他认字写字,有时候她一低头,困劲一上来,人就靠在墙上睡着了,等再睁眼,灯油已经快烧干了。

台湾纺织厂女工老照片(场景图非真人)

弟弟有一次实在看不下去,说阿姐我不读书了,我去帮你赚钱吧,这句话其实挺常见的,很多穷人家孩子都会这么说,可落在她耳朵里,就是另一种重量,她想起父亲以前说过,

知识是刀,能劈开黑暗的枷锁,这句话她可能那会儿也没完全懂,只是记在了心里,她手上动作一顿,针头扎破了布料,忍着疼抬头看弟弟,眼里全是疲惫,可声音却挺硬,阿姐供你读。

这一句阿姐供你读,其实就把她后半辈子定死了,从那天起,她默认了一件事,自己这条路,可以十拐九弯,可以半途下车,但弟弟那条不能断,说难听点,她把自己的前途,直接换成了弟弟的一张学生证,

这种事你要说值不值,很难一句话讲清,当然过了很多年再回看,她可能心里也会闪过一丝犹豫,觉得要是当时换个活法,自己会不会没那么辛苦,可一想到弟弟后来走出去的那条路,她可能又会觉得,好像也还行。

台湾街头擦鞋老照片(场景图,非真人)

一九五三年,学校那边来消息,说陈明德这个学生没有正式户口,按规定不能继续读,她一下子就急了,这不是简单少一张纸的问题,这是前半段所有咬牙坚持,突然要被一刀砍断,

正好这时有人从中帮忙,说可以想办法,就是手续麻烦,她想了想,决定自己去找突破口,她跟媒人说,我条件不多,只要对方能帮弟弟上户口,其他都可以谈。

媒人最后领来的是个退伍老兵,比她大十五岁,一身衣服洗得发白,指甲缝里都是油泥,家里住的是到处漏风的小房子,屋顶一刮风就吱呀乱响,

有人问她,你就愿意吗,她可能也挣扎过几天,毕竟谁年轻时没做过点别的梦,但走到那一步,她知道自己没得挑,只能挑个能把弟弟拉上岸的,她答应得很简单,说行,那就成。

婚礼其实也不能叫婚礼,就在族叔家的院子里,没酒席,没喜糖,亲戚也没来多少,她穿着一身算不上新鲜的衣服,和弟弟一起,对着父亲的遗像磕了三个头,外人看着可能觉得寒酸,她心里想的却挺直接,父亲你看,我把这件事扛下来了,从今往后,我们撑着走。

婚后的日子,说实话不算好过,老兵有自己的脾气,生活又紧,有时候一句话不合,就要摔东西,她也挨过打,挨过骂,钱是月月紧着用,白天进厂里干活,晚上弄家务,还要帮弟弟看作业,

她中断了自己的学业,成了标准的底层主妇,可每当看到弟弟背着书包出门,她心里那块石头就轻一点,这种轻,也许别人不一定能懂,但对她来说,就是那时候唯一的值当。

很多年以后回头看,哥哥在南京大学毕业,去搞工业建设,当了两届省人大代表,姐姐在上海第一医学院念书,后来在内蒙一干就是二十多年,看病救人,享受国务院津贴,弟弟去了台湾大学,又拿到美国名校全奖,读了博士,在那边工作站稳了脚,

把母亲接到美国,四个孩子,各自有了能拿得出手的履历,如果细细翻每个人的故事,你会发现中间有一段是重合的,那就是她在台北阴雨里,踩着缝纫机,一边被叫共谍之女,一边咬牙当阿姐。

把父亲接回家,她在香山碑前说父亲我没丢你的脸时间一拧,到了九十年代初,一九九一年,她五十七岁了,头发已经花白,腰有点佝偻,可一提起父亲的骨灰,眼睛还是亮的,那年她终于成了那封殓父书真正的“回信人”,

亲手把父亲的骨灰,从台湾带回了大陆,有人问她,这事拖了四十多年,怎么现在才来,她有点不好意思地笑了一下,说也不是拖,就是一直在等机会,反正人都不在了,骨灰总是要回家的。

这话听着平淡,其实挺硬的,你想她这四十年是在干嘛,在纺织厂,在菜市场,在那种楼梯都晃的出租屋里过日子,她每回路过寺庙,或者路边看到灵堂,心里都会闪一下善导寺这三个字,

可现实一摞一摞压过来,她一边按着晃的桌子,一边继续往前挪,现在机会总算卡在了她还能走得动路的年纪,她就拎着那只盒子上了船,上了飞机。

一九九三年前后,她站在北京香山福田公墓,面前是一块新立的碑,刻着吴石将军四个字,石头刚抛光过,被阳光一照,反光有点晃眼,她伸手去摸那几个字,手指一点一点划过,像是在认一个久别重逢的脸,

吴石夫妇墓碑

她没说太多话,据说只是低声念了一句父亲,我没丢您的脸,后面那半句,就全装在她喉咙了,弟弟去了美国,读了博士,哥哥姐姐也都过得像你希望的那样,这些话想说又觉得太满,最后都变成手指上的那一下用力。

一九九四年,母亲王碧奎的骨灰也迁到北京,跟父亲合葬,这个家终于在地下团了圆,地面上的孩子们,才敢真正在心里放下一块石头,之前几十年来,每个人都在跑,跑学业,跑工作,跑生存,

只有到这一刻,大家才有个可以一起停下来的位置,后来国家追认为吴石是革命烈士,二零二一年,她拿到了烈士子女证明,那张纸其实挺普通,上面几个字加个红章,可她拿在手里半天没放下去,眼睛有那么一会儿是空的。

有人说了一句挺扎心的话,荣耀归于历史,疼痛留给了亲人,这话放她身上特别合拍,父亲的名字进了史书,成了教材里那一段隐蔽战线的英雄,而她的名字,只是埋在一堆表格深处,小小一行,

人问起来,她常会说一句,我就是他那个女儿,说完还要补一句,给弟弟擦过皮鞋,踩过缝纫机的那个,你听着可能会笑,她自己其实是认真在报自己“履历”。

弟弟多次劝她去美国,说那边条件好,医保好,生活方便,你过去什么都不用操心,她有时候也会心动一下,毕竟谁不想老了能轻松点,可每想到要离开台北那片天,离开香山那个碑,她就缩回去,

说我怕去那边,连回忆都弄丢了,她的根不单单是户口本上的那一行,是马场町的枪声,是善导寺的牌位,是那封殓父书原件在国家博物馆里的那张纸,对别人来说,换个城市是搬家,对她来说,是把魂从地里挖出来,她不太敢。

从给弟弟铺路,到给一千三百多个陌生孩子铺路很多人以为,父亲入土为安,母亲合葬,孩子们各有出息,这个故事就可以画上句号了,她终于可以好好歇一歇了,其实还真没那么快停,她后半辈子又绕出了一条新路,从给一个弟弟铺路,慢慢变成给一群看不见的孩子铺路,当然她也是一点点摸着走出来的,开始的时候,可能也没规划那么大。

一九九一年之后,她来大陆的次数越来越多,一开始是办墓地的事,跑部门,签字,后来事办完了,人却总愿意多待几天,她不太喜欢逛景点,也不爱拍那种举着剪刀手的游客照,

反而老往学校里钻,尤其是职校技校这种地方,她走进教室,看到一排排缝纫机,或者是堆成小山的工件,整个人就松下来了,会随手摸摸机器,说这个挺结实,脚踏板很稳。

她挺早就想明白了一个道理,不是每个人都能读大学,也不一定非要读,她自己就是例子,可手上得有门吃饭的本事,她攒了一辈子的积蓄,大概三万美元,这钱是她打工攒的,摊子上省下的,老兵去世后守寡守出来的,

影视《沉默的荣耀》的剧照

她没有孩子,账也比较好算,有一天她突然说,那这些钱不如拿出去用,在郑州大学设了个清寒奖学金,特地说明,是给家里困难,又愿意学技术的孩子,不一定要成绩多好,但得愿意干活,后来范围慢慢扩展到甘肃几所职业学校。

这些学校名字不算响,位置也不在中心地段,有的在小城边上,操场是黄土,教室墙皮一块块往下掉,宿舍的铁床翻个身都吱呀响,她第一次走进去,心里其实有点熟悉的酸,一下子又想起自己十九岁在纺织厂踩缝纫机的日子,不过这次轮到她站在门口,看着一群年轻人低着头缝衣服,或者修机器。

她每年都要跑两趟大陆,年纪大了,医生都劝她别折腾,她嘴上答应,转头又去买机票,行李箱里几乎看不到什么名牌东西,装的全是旧衣服,有的是亲戚朋友不要的,有的是她自己翻箱底翻出来的,

到了学校,她找块角落坐下,拿剪刀在布料上比画,哪块要收一点,哪条线要改一改,一针一针缝,时间久了,学生就站过来围一圈,看她手的走向,听她嘀咕这块布料好,那个线头得压一下。

临近毕业的时候,她会把这些改好的衣服,一件件交到学生手里,不是随便塞,是认真地看一眼身材,再选一件合适的,有的孩子拿到衣服那一刻,还笑嘻嘻的,

结果发现领子刚好,袖长刚好,突然就不说话了,眼泪在眼眶里打转,这可能是他们第一套看起来“像样”的正装,不是婚纱店租的,也不是从谁手里借来的,是有人为他们量过身,缝过边的。

她自己那边就简陋很多,一件衣服穿二三十年,袖口破了就补,补花了就再铺一块布,脚上的鞋底磨平了,就贴一块橡胶,吃饭也简单,最常见的是一碗面,一碟小菜,她会跟晚辈开玩笑,说这样挺好,牙齿还能多用几年,

可你真让她给孩子省一分,她又做不到,有一次有人提议说买进口缝纫机,性能更好,她摇摇头,说国产蝴蝶牌就挺好,价格合适,出了毛病本地也能修,钱要花在孩子身上,不是花在牌子上。

这么多年下来,通过她的奖学金,加上各种她自己直接帮的,受助的学生加起来,一共是一千三百七十八个,这个数字她是记得很清楚的,她用一本普通的本子,写满了名字学校班级,

一家人合影

有的学生毕业后进了厂里,成了领班,成了技术骨干,有的干脆留校,当了老师,站在讲台上教新一批孩子踩缝纫机改旧衣,动作里面还带着一点她当年的影子,有个老师跟学生说起往事,说我毕业那年穿的正装,就是吴奶奶亲手改的,讲到这儿自己都笑出来,那种笑,里面有自豪,也有一点说不清的酸。

旧金山的房子,她没留给家人,留给了一群看不见的孩子说到她的晚年,就得提一下旧金山那套房子,很多人第一反应是,这应该是她一辈子辛苦之后,唯一一块可以安心躺着的地方了,她在美国住了几年,

这房子不算豪华,但房价摆在那儿,随便卖一卖,养老钱肯定够,可她看这房子,眼里的重点好像从来不在“我以后住得舒服不舒服”,她翻来覆去算的,还是那帮孩子。

她这一生,说实话没太在物质上享受过什么,最重的几样东西,都是纸,一封十六岁写的殓父书,一张烈士子女证明,还有厚厚一叠学生来信,有的来信写得很朴素,

说吴奶奶,我现在在厂里,当了缝纫组长,工资不算多,但也能自己养活自己,有的说,我当老师了,教学生踩缝纫机的时候,会跟他们讲你的故事,信纸有的皱,有的整齐,墨水有的深有的浅,她全都留着,用旧鞋盒装好,塞在柜子最里面。

在洛杉矶的家,吴石将军夫人王碧奎与子女们的合影

所以当有人提到房子的时候,她的反应有点出乎意料,她说,要不,把房子卖了吧,钱再充进奖学金里,让这个奖多撑几年,亲戚听了都吓一跳,说那你以后怎么办,她有点不好意思地笑,

说反正我也活不了多少年了,住哪里都差不多,这话听着挺轻的,但不是那种赌气,她是真的这么想的,钱留在自己银行卡上,她会有点不安,老担心花不好,留给孩子,她觉得放心。

最后她真就这么做了,把旧金山的房子卖掉了,换来的钱没有绕个大圈,也没有被某个复杂的理财产品吞掉,就安安稳稳进了那几个学校的账上,变成下一届一届学生的名册,

她没给自己留什么小金库,也没去想以后万一生病怎么办,可能她也不是没怕过,只是她选择在这个节点上,跟那一屋子学生站一边,对她来说,钱变成有名字的孩子,比变成多几平米的房间,更有意义。

二零二二年,她在台湾去世,走得不算轰动,新闻上也没铺天盖地地报,就在一个不太起眼的角落,有一条简短的消息,她的家里也还是那样,家具旧旧的,衣柜里的衣服大多都是穿了很多年的,真正能拿出来“炫耀”的东西,就那几样纸和几个证,

据说她去世前不久,还特地交代过人,说奖学金那边要继续,善导寺那边不用再管了,父亲已经在香山睡稳了,这些碎碎念听起来,像是普通老人收拾后事的样子,可你把她整个人生摆在一起看,就会觉得,这一堆小安排,是真合她一贯的路数。

她不是英雄,她只是被迫一夜长大的孩子沉默的荣耀上映之后,观众对马场町那天的情节印象很深,四位英烈同日牺牲,枪声一响,画面一黑,再切过来,就是另一边的生活被瞬间按下重置键,剧里有一幕让很多人心里一紧,

谷正文查抄吴公馆时,吴学成抱着弟弟,缩在床榻一角,不敢哭,不敢出声,其实你要知道这样的细节,现实里比戏还要硬,戏里面有摄影灯,有“卡”的那一声,现实是没有停顿的。

那段时间,白色恐怖把整座岛都罩住了,大家都怕跟叛将扯上关系,没人敢靠近吴石的遗体,吴公馆门口,原先来往的车子一下子少了,外面只剩下士兵巡逻的脚步,母亲被关进监狱,哥哥姐姐那时候已经在大陆读书,

为了不连累被迫改名,档案里写着父母双亡,哪怕后来工作稳定了,也不太敢提家史,弟弟在台北改名陈明德,是别人托关系帮忙报了名,才能继续上学,所有人都在用一种“把自己当成陌生人”的方式活着。

她夹在中间,既在聚光灯外面,又离枪声很近,她十九岁的时候,世道已经不那么紧张了,可她的生活还在前一个时代的阴影下打转,白天是街头擦皮鞋缝衣服的女工,晚上是替人带孩子洗衣服的阿姨,

家暴她也挨,流言蜚语她也听,照理说,她完全可以在某个节点说一句,我受够了,换个活法,可她没有,她一遍又一遍告诉别人,我是吴石的女儿,也是我弟弟的姐姐,这两重身份,说起来简单,做起来,是真要拿掉很多东西的。

沉默的荣耀最后那句献给无名者,其实不只是献给无名战士,也算是给她们这一类人留的一句,她不是英雄,不上战场,也没有漂亮的勋章,她只是那个被迫一夜长大的孩子,

十六岁的时候,用一封殓父书,把父亲从无名的恐惧里拉回来一点点,十九岁的时候,用一纸婚书,给弟弟换来可以读书的户口,五十七岁的时候,用一只手提着骨灰盒,跨海把父亲送回香山,六十多岁到七十多岁这段时间,又把自己一生攒下的每一分有份量的钱,变成一千多张录取通知书和毕业证。

你要说她是不是从来不后悔,这话也不至于,说不定她夜深人静的时候也想过,要是当初没那么快嫁人,要是没背那么多担子,会不会过得轻松一点,这种自问,大多数人都会有,当然这些想象,最后多半也就是叹一口气,

第二天一睁眼,还是去看学生的名单,去翻本子,确认奖学金这一期钱是不是到账了,原来有些人不站在光里,也能把一辈子过得这么正,这种正不是一句豪言壮语,是一件一件小事叠出来的,这大概就是沉默的荣耀,最不显眼但最扎心的那一部分。