2001年,日本启动了“第二个科学技术基本计划”,口出狂言放话称要在50年内(2001~2050)拿下30个诺贝尔奖,瞬间便引起了热议,惹来一众网友纷纷指责其在作秀!

但是从2001年至今,日本本土科学家已经获得了26个诺贝尔奖,时间才仅过去了一半,30个诺奖计划已经完成了70%,这个速度着实震惊到了我们。

每每这个时候,作为中国人来说,多么希望中国的科学家在这些基础学科上也能够频频摘得诺奖。

所以我们应该冷静下来分析一下,为何日本能够频繁摘得诺奖,日本到底做对了什么?

仅2025年的10月,短短的3天之内,日本2个科学家先后登上诺贝尔的榜单,第一个来自日本大阪大学的坂口志文,与玛丽·E·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)共同获得了诺贝尔生理学或医学奖,表彰其在免疫耐受领域的发现。

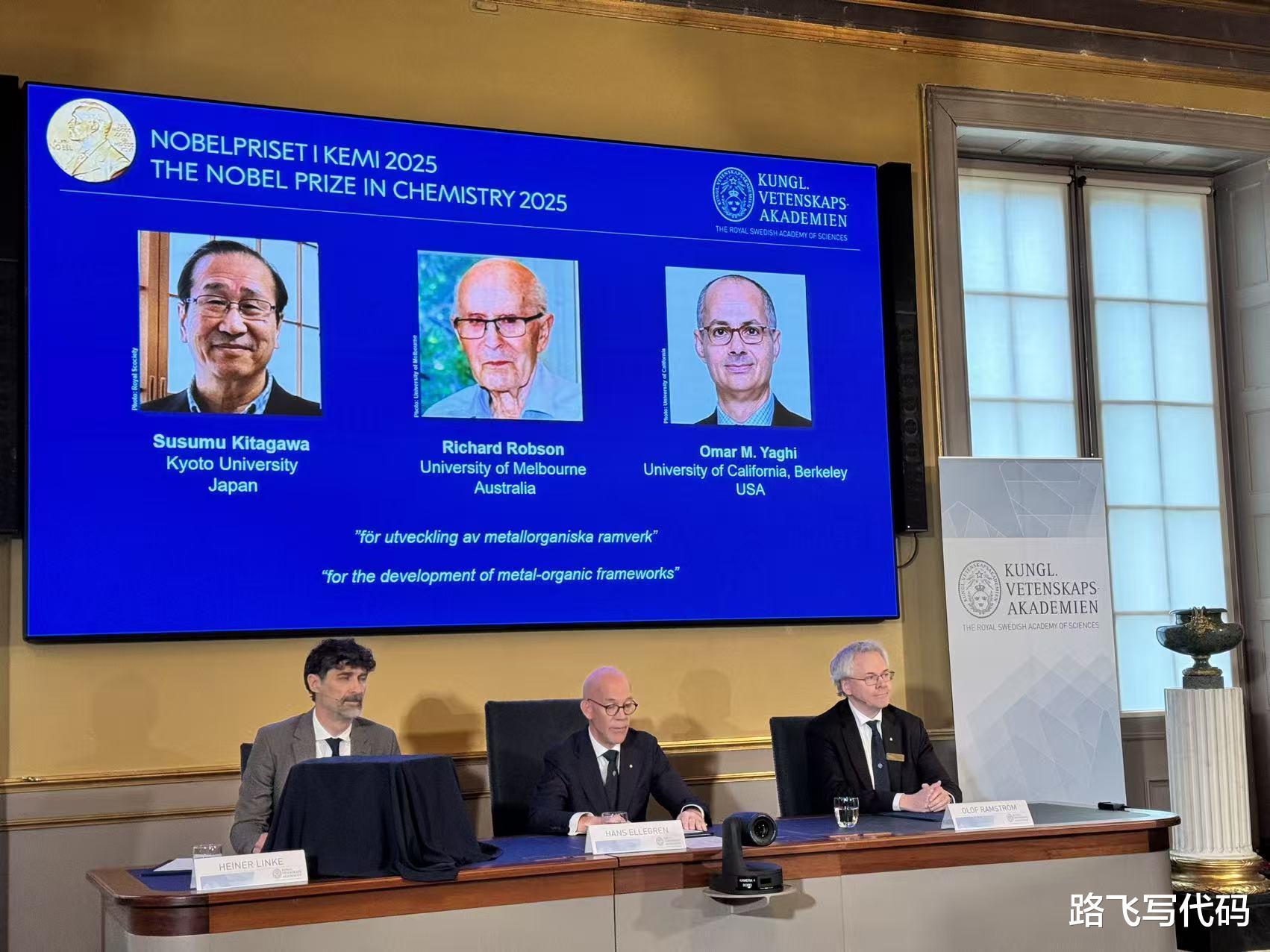

第二个则是日本无机化学家北川进,与理查德·罗布森(Richard Robson)以及奥马尔·M·亚吉(Omar M. Yaghi)共同获得了2025年诺贝尔化学奖,表彰他们在金属有机骨架开发领域的贡献,获奖者将平分1100万瑞典克朗(约836万元)奖金!

首先我认为日本做对的第一点就是二战后的日本持续的将GDP的3%以上的支出用于研发,其中投入到基础研究的占比就高达10%~15%,这样的资金注入其实是为日本科学家提供了“长跑式”的研究环境。

第二点我认为是日本的教育体系和学术自由这个方面,日本的顶尖大学的研究者可以不受任何短期的考核束缚,人情世故必会少了很多,同时学术方面坚持独立与创意成为了孵化诺奖的温床。

第三点我认为就是日本的工匠精神和对规则的认识,我们都知道日本的工匠精神,工匠艺人几乎常年专注于单一领域,做到顶尖,坂口志文的成果其实就是其坚持了40年的研究结晶,体现了它们的“工匠精神”,不放弃且专注!每一次的试错都会为成功扫去一个障碍!

那么为何我要说中国应该感到高兴呢?因为如今的中国其实也正在处于这个阶段,据第一财经的统计数据显示中国基础研究经费已提高至2500.9亿元,同时全国研发投入的强度也从10年前的2.05%提高到2.69%。

更重要的是当下的年轻人更多的拥有了用科研报国的志向,杰出的代表便是那个面对别人异样目光的时候说出“从没有觉得我的家庭有什么拿不出去的”庞众望!目前在清华大学精密仪器读博,在某个采访时其坦言我们这一代人的使命就是科技强国。

所以不难看出中国目前的教育体系和科研氛围非常的浓厚,越来越多的年轻人通过华为的事件也意识到了只有中国科技的强大才能够做到不被无端的“制裁”,这是一种血脉的觉醒!

所以中国应该感到高兴,因为我们也正处于这个阶段,只要持续的加大对基础科研的投入力度,塑造更好的科研氛围,加大对新鲜血液的培养,厚积薄发,诺奖自会纷至沓来,我们缺的仅仅是时间的积累,一个从量变到质变的过程!