“以通神明之德,以类万物之情”:中华文明的认知密码与现代性对话

一、原典的哲学考古:从巫术到理性的认知跃迁

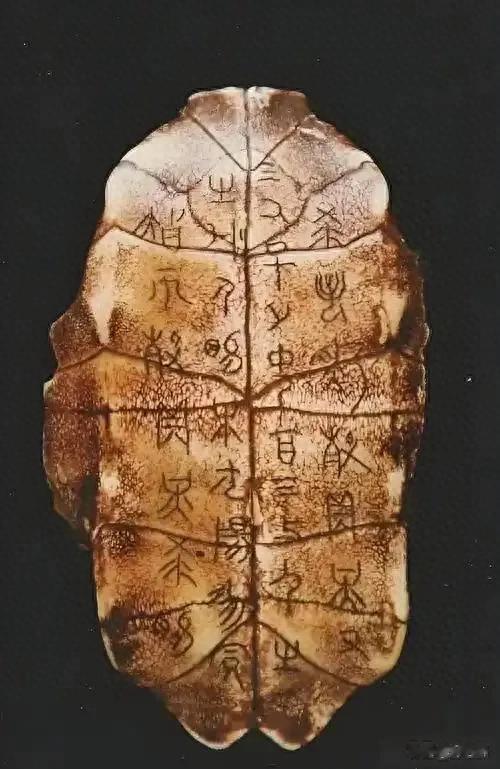

在河南安阳殷墟出土的甲骨文中,“神”字写作“申”,其形若闪电蜿蜒,印证着殷商先民对自然伟力的原始敬畏。此时的“通神明”依托于龟甲占卜的巫术仪式,如《周礼·春官》所载“大卜掌三兆之法”,通过灼龟取象与祖先神灵建立神秘联系。而“类”字最早见于甲骨文中的“类祭”(《甲骨文合集》14157),指按神灵等级分类献祭的仪式,这种原始分类意识,正是《周易》“类万物之情”的前逻辑形态。

至西周初年,《周易》的诞生标志着认知范式的革命性突破。《系辞传》将“通神明”的主体从巫觋转向“圣人”(如文王、周公),赋予其“仰则观象于天,俯则观法于地”的理性认知使命。与商代“类祭”的宗教属性不同,《周易》的“类”转向对自然与社会现象的归纳,如乾卦“同声相应,同气相求”从音响共鸣现象中抽象出“物类相感”的普遍规律,坤卦“牝马地类”以动物特性类比大地厚德,展现出从具体物象到抽象类别的思维跃升。

这种认知革命的本质,是将宇宙从“神灵任意干预的领域”转化为“有规律可循的自然体系”。正如陈来在《古代宗教与伦理》中指出:“周人通过‘类’的概念,使世界成为可认知、可把握的有序整体,为中华文明奠定了理性主义的认知基调。”

二、诠释史的三次思想嬗变:从象数到义理的范式转换

(一)汉魏象数派:建构宇宙的符号模型(前2世纪—3世纪)

汉代易学以“象数”为核心,试图将《周易》转化为可计算、可推演的宇宙模型。孟喜的“卦气说”将六十四卦与四季、十二月、七十二候精密匹配,如以复卦象征冬至阳气初萌,姤卦象征夏至阴气始生,构建起“卦气流行,与天同度”的历法体系(《易纬·稽览图》)。这种模型不仅是对自然节律的模拟,更暗含“天人同构”的认知预设——人类社会的治乱兴衰,可通过卦象的阴阳消长得以预测。

京房的“八宫卦”体系则更具形式化特征,他将六十四卦按“本宫—一世—二世—三世—四世—五世—游魂—归魂”的变爻规律排列,形成类似现代信息编码的符号系统。每卦的“世应”关系(世爻为一卦之主,应爻与之呼应)暗合系统论的“要素—结构”思维,而“纳甲法”将天干地支纳入卦象,使时间、空间、物质在符号层面实现统一,这种“宇宙编码”思想,与同时期张衡发明地动仪的科学探索形成思想共振。

(二)魏晋至唐宋:从宇宙论到心性论的转向(3世纪—13世纪)

王弼“得意忘象”说的提出,标志着易学诠释从“象数实证”转向“义理思辨”。在《周易略例·明象》中,他以“言者所以明象,得象而忘言;象者所以存意,得意而忘象”为逻辑起点,将“神明之德”诠释为超越卦象的宇宙本体“无”。这种本体论建构,使《周易》从占卜之书升华为哲学经典,与郭象“独化论”共同构成魏晋玄学的理论基石。

宋代易学进一步向心性论深化。邵雍在《皇极经世》中创造“元会运世”的时间模型(一元=12会=10800年),试图以《周易》卦象计算宇宙生灭周期,其“先天八卦图”(乾南坤北,离东坎西)打破《说卦传》传统方位,以奇偶之数重构宇宙秩序,展现出中国哲学罕见的数学形而上学倾向。而朱熹则将“神明之德”诠释为“理”,提出“格物致知,即物穷理”的认知路径,使“通神明”与儒家“成德成圣”的伦理实践合而为一。

(三)明清实学与近现代:经世致用与科学启蒙的双重变奏(17世纪—至今)

明清之际,王夫之在《周易外传》中尖锐批判宋明理学“蹈虚空谈”之弊,提出“天下惟器”的实存论命题:“‘神明之德’非虚悬于卦象之外,乃即在阴阳翕辟、五行杂厝之中。”他以“诚”释“德”,强调“诚者,实有者也”(《尚书引义》),将认知活动还原为对具体事物规律的把握,这种思想与顾炎武“经学即理学”共同开启了实学思潮。

近现代以来,易学诠释面临西学冲击的深刻挑战。1703年莱布尼茨误将《周易》卦象与二进制等同,虽属附会,却开启了“易学科学化”的想象;20世纪初,尚秉和《周易尚氏学》以物理学原理解释卦象,反映出传统学术的现代性焦虑。直至冯友兰以西方分析哲学重构易学诠释学,提出“象”如“梯子”的隐喻,才真正实现从“注经”到“哲学批判”的范式转换。

三、认知论的现代性解码:象思维的三重维度

(一)符号认知:从卦象到算法的模型革命

《系辞》“立象以尽意”的智慧,在人工智能时代获得新的诠释可能。传统易学以卦象为认知模型,通过阴阳爻变模拟宇宙变化;现代机器学习则以算法为“数字卦象”,通过数据特征提取实现对复杂系统的建模。如K-means聚类算法对数据的“类聚”,本质上是“类万物之情”的数字化表达,而深度学习的“神经网络”结构,与京房“八宫卦”的爻变网络形成跨越千年的思维呼应。

但需警惕的是,传统易学的“象”始终保持与经验世界的关联(如太极拳以“掤捋挤按”模拟阴阳),而算法模型易陷入“数据拜物教”。正如海德格尔批判“技术座架”对人的异化,我们需在算法建模中保留“象外之象”的开放性——即对人类价值、情感等不可计算领域的敬畏。

(二)类比推理:从取象比类到隐喻认知

“方以类聚,物以群分”的类比思维,是中国传统科学的方法论核心。宋应星《天工开物》以“五金之矿,生于土中,若星列河汉”类比矿物分布,徐光启《农政全书》以“阴阳消息”解释作物生长,皆体现类比在经验归纳中的有效性。现代认知科学的“隐喻理论”(Lakoff)表明,类比本质是认知主体对事物特征的选择性激活,这与易学“取象”的本质一致。

在科技创新中,这种思维依然迸发活力:屠呦呦从《肘后备急方》“绞汁服”之法获得灵感,通过类比思维突破传统水煎法对青蒿素的破坏,正是“类万物之情”在现代科学中的成功实践。当然,类比需结合实证——如《淮南子》早已指出“磁石引铁,不引铜”,提示类比存在范畴边界,这与现代统计学的“置信区间”形成跨时空的方法论共识。

(三)本体超越:从“得意忘象”到现象学还原

王弼“得意忘象”的终极追求,与海德格尔“现象学还原”存在深刻共鸣:二者皆试图超越认知表象,抵达存在的本真状态。不同的是,易学的“超越”始终扎根于现实世界——如《周易》“穷理尽性,以至于命”,将对“神明之德”的认知,落实为“修齐治平”的生命实践,形成“即本体即工夫”的独特路径。

这种认知特质,在生态危机中彰显独特价值。当西方理性主义以“主客二分”思维导致环境破坏时,易学“天人合一”思想提醒我们:“通神明之德”需认知生态系统的整体性规律(如碳循环、生物链),“类万物之情”需承认人类作为生态共同体一员的本真位置。正如利奥波德“大地伦理”强调“人类是生态共同体的普通成员”,这与《周易》“裁成天地之道,辅相万物之宜”形成伦理共识。

四、对后人的三重启示:在变易中守护永恒

(一)认知的谦卑:在科技昌明中保持对未知的敬畏

现代科学对宇宙的认知已深入量子尺度与星系演化,但“神明之德”的终极奥秘依然存在。易学“阴阳不测之谓神”的智慧,警示我们:无论算法多么精密,数据多么庞大,总存在认知的“不可测”领域。正如量子力学的“测不准原理”与《周易》“变动不居,周流六虚”的思想共振,人类需在探索中保持“知不知”的谦卑。

(二)方法的平衡:在归纳与演绎之间寻找认知张力

传统易学的“象数—义理”之争,本质是归纳思维与演绎思维的辩证统一。今日学术研究中,大数据分析(归纳)与理论建模(演绎)的结合,恰似“类万物”与“通神明”的现代演绎。如气候模型需既整合海量观测数据(类情),又遵循热力学基本定律(通德)。这种平衡思维,避免了“唯数据论”的短视与“唯理论论”的空疏。

(三)价值的锚点:在技术狂飙中坚守人文本体

当人工智能开始“类聚”人类行为模式,当基因编辑技术试图改写“生命之情”,易学“崇德广业”的价值取向愈发重要。“通神明之德”的现代性内涵,应指向对人类共同价值的守护——如尊严、自由、正义,这些价值如同《周易》的“太极”,是一切认知活动的终极尺度。正如欧盟《人工智能法案》要求算法符合“人类尊严”原则,这正是“通神明”在数字时代的伦理落地。

五、结语:古老智慧的现代性转译

从商周甲骨的灼痕到ChatGPT的代码,从“类祭”仪式到机器学习,人类对世界的认知方式历经千年变迁,而“通神明之德,类万物之情”的终极追问从未改变。这一命题的永恒魅力,在于它揭示了认知的本质:我们既是世界的观察者,也是世界的参与者;既需以“类”的工具整理万象,又需以“通”的超越守护意义。

在这个数据爆炸而意义匮乏的时代,让我们重读《周易》的古老箴言,不是为了复刻过去的认知方式,而是为了激活其内在的辩证智慧——在“通”与“类”的张力中,保持对世界的惊奇,对生命的敬畏,以及对人类共同命运的责任。唯有如此,中华文明的古老智慧才能真正完成现代性转译,为解决全球化时代的认知危机与伦理困境,提供兼具历史深度与现实关怀的中国方案。

评论列表